宅建士の資格取得を検討している人の中には、「宅建士の資格ってどんな就職先で活かせるの?」と気になる方もいるはずです。

宅建士の資格は不動産業界のイメージが強いですが、実は金融や建設など実はさまざまな業界で有利になるとされています。

資格を持っていることで採用時に評価されやすくなったり、資格手当や昇給の条件としているところもたくさんあります。

そこで今回は宅建士の資格が役立つ就職先について紹介します。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建士の資格がさまざまな就職先で重宝される理由

宅建士の資格は不動産業界はもちろんのことですが、不動産業界以外の就職先でも重宝される傾向にあります。

一般財団法人不動産適正取引推進機構が示す令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要によると、以下のように宅建士の合格者の中には不動産業以外で働く人以外の受験者も多くいることが分かりました。

| 合格者の職業 | 割合 |

|---|---|

| 不動産業 | 30.6% |

| 金融業 | 9.0% |

| 建設業 | 8.9% |

| 他業種 | 28.6% |

| 学生 | 11.4% |

| その他 | 11.5% |

上記の表からも分かるように、不動産業以外だと金融業・建設業、同時に他業種などあらゆる業界の人が合格していることから様々な業界で活躍できることが分かります。

宅建士の資格が有利になる理由としては以下のものが挙げられます。

独占業務があるため

宅建の資格が有利になる理由には宅建士にしかできない以下の独占業務があるというものが挙げられます。

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書への署名

- 37条書面(契約書)への署名

重要事項の説明は不動産の売買や賃貸契約を締結する際に買主や借主に対して重要な情報を提供するものであり、契約締結前に行うべき義務となっています。

また資格を持っていることで作成した重要事項説明書に署名したり、捺印したりすることもできます。

上記の3つの業務は宅建士にのみ許可された独占的な業務であり、不動産業者は宅建士がいることで初めて不動産の購入や販売などの取引を行うことができます。

不動産業界や住宅などを取り扱う企業・業界だと宅建士の資格を持っている人は希少性の高い人材として重宝されるでしょう。

近年、重要事項説明の項目が増えてきていることから、宅建士の需要はますます高まっていくと考えられています。

不動産業界では宅建士の設置義務があるから

宅地建物取引業者は宅建業法に基づき、事務所の従業員5人に対して1人以上の宅建士を配置することが義務付けられています。

仮に宅建士が退職した場合でも、2週間以内にそのポジションを補充するか、従業員数を減少させて5人に1人の比率を維持しなければなりません。

配置される宅建士は事業所に常勤で勤務していることが条件であり、短期契約や複数の事務所での業務を行う者には任せることができません。

宅建士の資格を持つ従業員が退職するたびに他の従業員も辞めさせて5人に1人の比率を維持することは違法となってしまうため、不動産業界において正社員の宅建士は不可欠な存在となっているのです。

努力できる人材だと判断されるため

宅地建物取引士の資格を取得すれば履歴書に書くことができます。

宅建士試験の合格率は例年15%~17%程度であり、国家資格の中では比較的取得しやすいとされていますが誰でも受かるわけではありません。

宅建士の資格を持っていれば単に資格を取得したというだけでなく、難関資格の資格取得に向けて努力を重ねられる人物であると評価される可能性が高いです。

また、宅建士試験では不動産に関する知識に加え、民法や税法に関する問題も出題されるため、宅建士の資格を持つ人は法律に関しても一定の知識を持つ人材だと不動産業界以外でも重宝されるケースがあります。

以上のように不動産に関する知識は不動産業界だけでなく、さまざまな業界においても活かせる資格であることがわかります。

宅建は転職に有利?不動産以外でも活躍できる転職先・年収についても紹介

宅建士の資格が活かせる就職先

ここでは、具体的に宅建士の資格が活かせる就職先についてご紹介します。

不動産業界

不動産業界は宅建士の資格を最も活かせる業界です。

先にも述べたように宅建士の資格を持っていれば、不動産業者において重要事項の説明や重要事項説明書、契約書への記名といった独占的な業務を行うことができるため不動産業界では大いに活かせます。

また宅建業法においては不動産業者の各事務所において5人に1人以上が宅建士であることが求められていることから、不動産取引を行う業界においては宅建士の存在が不可欠です。

実際に求人サイトを見ても宅建士資格が必須または歓迎条件として挙げられているケースが多く、定年後でも働けるようにわざわざ資格を取って不動産業界に再就職する方もいるほどです。

不動産の売買は人生で最も高額な買い物ともいわれており、宅建士は人の重要な瞬間に立ち会う責任とやりがいのある仕事だといえるでしょう。

金融業界

金融業界は不動産業界に次いで宅建士の資格が求められる業界と言えます。

なぜなら金融の仕事では住宅ローンの取り扱いに加え、不動産を担保にして融資を行うことが多いからです。

不動産担保ローンを取り扱う金融機関も増えていることから、宅建士の持つ知識を活かせると考えられます。

また最近では「リバースモーゲージ」というローンが注目を集めています。

リバースモーゲージとは銀行が融資を行うとともに不動産に担保を設定して、融資を受けた人の死後に不動産を売却するというローンのことを指します。

リバースモーゲージでもローンの審査に当たって担保となる不動産の評価に宅建士の知識が必要となるため、今後宅建士の資格が必要な場面が増えてくると予想されています。

実際金融業界の求人情報には宅建士の資格を歓迎条件として挙げている企業もたくさんあります。

建設業界

不動産業界に限らず、建築業界においても宅建士の需要が高まっています。

なぜなら建築士は住宅を建設できるものの、建設された不動産の販売や賃貸を行うには宅建士が必要だからです。

中には、自社で不動産取引を行うために建設会社内に不動産部門を設け、宅建士を雇用する企業もあります。

建設業界では自社で建設した不動産の取引を行う際に重要事項の説明や重要事項書・契約書への署名など、宅建士の業務が求められるため宅建士の資格を活かすことができます。

したがって、建設業界においても宅建士は重要な存在であり、宅建士資格を持っていれば有利にはたらくことがわかります。

小売業界

意外に思うでしょうが、実は小売業においても宅建士の資格が重宝されるケースがあります。

なぜなら店舗の立地は企業の経営に大きな影響を与え、立地選定や物件管理で宅建士の不動産に関する専門知識が大いに役立つからです。

店舗の売上を向上させるためには立地などが重要な要素となるので、宅建士がいない小売業界の企業だとほかの応募者との差別化を図れるでしょう。

一般企業・その他

一般企業やこれまで紹介してきた業界以外の業界でも宅建士の資格を持っていると有利になることがあります。

なぜなら宅建士では民法や税法といった一般企業でも通用する知識を学ぶことから、合格すれば一定の法律知識がある人材と評価されるからです。

また、合格率15~17%の難関資格である宅建士を取得することで、「目標に向かって努力できる人」「向上心のある人物」であると好印象を残せる可能性も大いにあります。

実際宅建士は比較的汎用性の高い資格であるため、宅建を時間に余裕のある大学生のうちから取得する方も少なくありません。

まだ将来就きたい仕事が決まっていない方でも宅建士の資格は半年程度の勉強時間で取得できるので、なるべく早めに取得しておくことをおすすめします。

独立

宅建士の資格を取得した人の中には企業への就職だけではなく、独立開業する人もいます。

独立開業を目指す場合、宅建士の資格に加え、「宅地建物取引業免許」を取得することが必要です。

取引業免許の取得には申請手続きが必要であり、その際には事務所の設置が必須となりますが、自宅の一部を事務所として利用することもできます。

宅建士として独立開業するには一般的に300万円~400万円の初期投資が必要とされていますが、自宅とは別に事務所を設ける場合は400万円以上かかることもあります。

宅建士として独立開業すれば平均年収は800万円程度といわれており、なかには1,000万円以上を実現する人もいるといわれています。

宅建士の平均年収は約500~600万円程度なので、独立開業すれば大幅な年収アップが期待できます。

ただし宅建士の独立後はすぐに仕事が得られるわけではないため、事業が軌道に乗るまでの間などはしばらく費用面での不安が大きくなるリスクもあるため慎重に進めなければいけません。

宅建士の将来性や需要はある?必要なスキルや仕事内容について紹介

宅建士の平均年収

厚生労働省のデータによると年代や性別、働くエリアによっても変わるものの、宅建士を含む住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円となっています。

国税庁の調査によると日本の平均年収は約460万円とされており、他の業界・職種と比べても高水準であることが分かります。

また、宅建の資格手当として3~5万円ほど支給されるケースも多く、資格を持っていない人より年間24~48万円ほど年収が増える見込みとなります。

先にも述べたように宅建士は独占業務があるため、資格手当に加えて役職手当の付与も考えられるため入社前に取得しておくと同期よりも昇給・昇進できる可能性が高いでしょう。

不動産業界の取引は今後も需要があるため、宅建の資格を持っていれば安泰だといえます。

宅建士の年収はいくら?給料の相場や年収アップのポイントを解説

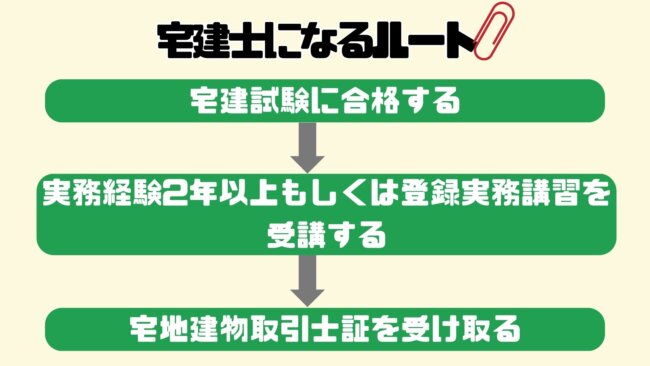

宅建士になるルート

ここでは、宅建士として活躍するまでの流れについて紹介します。

宅建試験に合格する

宅建士としての職務を遂行するためにはまず宅地建物取引士資格試験に合格しなければいけません。

宅地建物取引士資格試験は毎年約20万人が受験するとされており国家資格でも人気の試験となっています。

以前は受験に制限があったものの、現在では年齢、実務経験、国籍に関係なく、誰でも受験できる試験となりました。

| 受験資格 | なし |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月の第3日曜日 ※2025年は10月19日予定 |

| 受験料 | 8,200円 |

| 試験形式 | 4肢択一のマークシート形式 |

| 試験時間 | 2時間 |

| 試験科目 | 「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4科目 |

宅建士の例年の合格率は15〜17%程度であり、国家資格の中では易しいものの相当な学習が必要です。

合格率の低さの理由として、宅建士試験が相対評価方式で実施されていることや明確な合格基準が設けられていないことが挙げられます。

また合格率が毎年約3万人前後の一定の範囲内に収まるように調整されていることも合格率が低い要素のひとつだとされています。

ちなみに、過去5年の宅建の合格率をまとめると以下の通りとなります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 241,436 | 44,992 | 18.6% |

| 令和5年度 | 233,276 | 40,025 | 17.2% |

| 令和4年度 | 226,048 | 38,525 | 17.0% |

| 令和3年度 | 234,714 | 41,471 | 17.7% |

| 令和2年度 | 204,250 | 34,338 | 16.8% |

宅建試験に合格するために必要な学習時間の目安は通常200時間~300時間程度とされています。

学習期間であらわすと約半年であり、仕事をしながら資格取得を目指す人もたくさんいます。

宅建は独学でも合格する人もすくなくありませんが、より効率的に学習を進めたい方や学習に不安を感じる方は通信講座の利用がおすすめです。

実務経験2年以上もしくは登録実務講習を受講する

宅建士として業務を行うには資格を取得するだけではなく、以下のいずれかの条件を満たして宅建士登録をしなければいけません。

- 不動産業で2年以上の実務経験を積む

- 登録実務講習を修了する

実務経験は説明業務や物件の調査など、以下のような具体的な宅建士の業務内容をしていなければいけません。

- 申請時から、過去10年以内であること

- 宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていること。

- 他の仕事との兼務や、昼間部の学生でないこと

- 顧客への説明や、物件の調査など、具体的な取引業務を行っていること

もし実務経験が満たされているかどうか気になるのであれば勤務先に事前に聞いておくと安心でしょう。

また登録実務講習は各地の資格スクール等で開催されているもので、講習を実施している場所によって費用に若干の変動はありますが大体が12,000~20,000円が相場となっています。。

宅地建物取引士証を受け取る

登録に必要な要件がそろったら晴れて資格試験を受けた都道府県に宅建士としての登録ができます。

登録手数料37,000円と登録申請書や身分証明書、顔写真といった必要書類を各都道府県知事へ提出します。

必要書類については東京都住宅政策本部のサイトをチェックしておくことをおすすめします。

また宅地建物取引士証は有効期間が5年と定められており、5年に一度の更新手続きが必要となります。

もし更新を忘れたまま業務をしていると法律違反になるため忘れないようにしましょう。

宅地建物取引士の登録の流れとは?費用や注意点などについて紹介

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

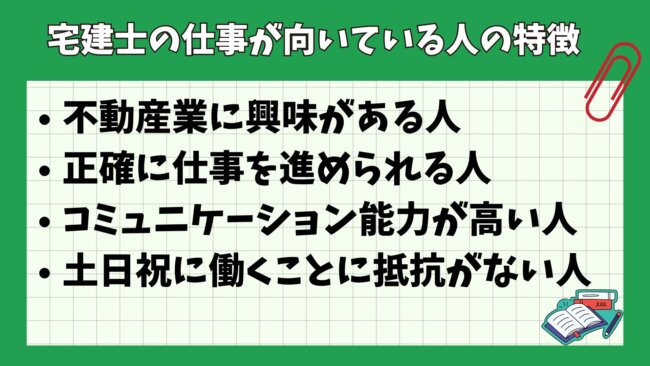

宅建士の仕事が向いている人の特徴

ここでは、宅建士の仕事が向いている人の特徴について紹介します。

特徴➀不動産業に興味がある人

不動産業界に向いている人の特徴としてまず、不動産に対する関心を持つ人が挙げられます。

関心がある分野だとモチベーションも維持できますし、不動産に興味を持つことで営業活動における強みとしても活かせるでしょう。

また、不動産だけでなくリフォームやリノベーションに対しても興味を持つ人も宅建士向きだといえます。

なぜなら宅建士の業務にはリフォーム業者が介入する前後の状況を観察する機会も含まれているからです。

建物の外観や特徴に加え、内装に対する関心を持つ人であれば長続きするでしょう。

特徴②正確に仕事を進められる人

不動産業は建物や土地などを売買する、スケールと金額の大きな仕事となるため正確に仕事を進められる人が宅建士に向いています。

なぜなら、不動産取引において宅建士の独占業務となっている重要書類や契約書への記名や捺印で記入漏れなどのミスをすることは許されないからです。

複数種類の契約書かつ膨大な情報量が詰め込まれているため大変ですが、法的に重要なこれらの業務でのミスはたった一度だとしても大きく信用を失ってしまうリスクがあります。

大雑把な方だと見落としてしまう可能性もあるため、マメな性格の方や細かい作業が苦でない方だと宅建士に適性があるといえるでしょう。

特徴➂コミュニケーション能力が高い人

コミュニケーション能力が高い人は宅建士向きだといえます。

なぜなら宅建士は重要事項の説明に加えて、営業や実地調査の場面においても多くの人との対話が求められる仕事だからです。

また、営業の場面では顧客の関心を引くようなトークスキルも重要です。

わかりやすい説明や魅力的な提案を行うことで、顧客からの信頼を得るだけでなく、自身の売上向上にもつながります。

接客業の経験がある方だけではなく、人に教えることが好きな方や初対面の方との会話に抵抗がない方は宅建士に向いている可能性が高いでしょう。

特徴④土日祝に働くことに抵抗がない人

宅建士が取引をする顧客は個人がほとんどであることから、一般的に仕事休みである土日祝日が不動産業では稼ぎ時だといわれています。

そのため、土日祝日に働くことに抵抗がない方だと宅建士に向いているでしょう。

実際宅建士で高年収を手にしている人は日曜日などにたくさん契約を結び、平日は紹介する予定の物件のことを説明できるよう下見や調査をしていたりします。

反対に「土日は友達と遊びたい」「家族との時間を優先したい」と思う人だと不向きだといえます。

もちろん日曜出勤などをすれば代わりに平日に休みをとれるので、混雑を避けられるメリットもあります。

宅建士に向いている人の特徴とは?向いていない人や仕事内容についても紹介

宅建士の就職先は不動産業界以外でも活躍できる

今回は宅建士の資格が役立つ就職先について紹介してきました。

宅建士の就職先は不動産業界だけでなく金融や建設、小売、一般企業など実にあらゆる業界で活かせることがわかりました。

宅建士は独占業務ができることや不動産業界では設置義務があること、法律などの知識があるなどで希少性が高いといえます。

宅建士の仕事を行うには試験に合格するだけではなく、宅建士登録をおこない宅建士証を取得する必要があります。

一般的に300時間程度の勉強時間が求められ、比較的目指しやすい国家資格なのでぜひチャレンジしてみてください。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。