「土地家屋調査士の仕事って実際きついの?」

「土地家屋調査士に将来性があるか知りたい!」

土地家屋調査士を目指される方の中で、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

土地家屋調査士は専門性が高く、業務範囲も多岐にわたります。

こちらの記事では、土地家屋調査士の仕事がきついと言われる理由や、業界の将来性について解説しています。

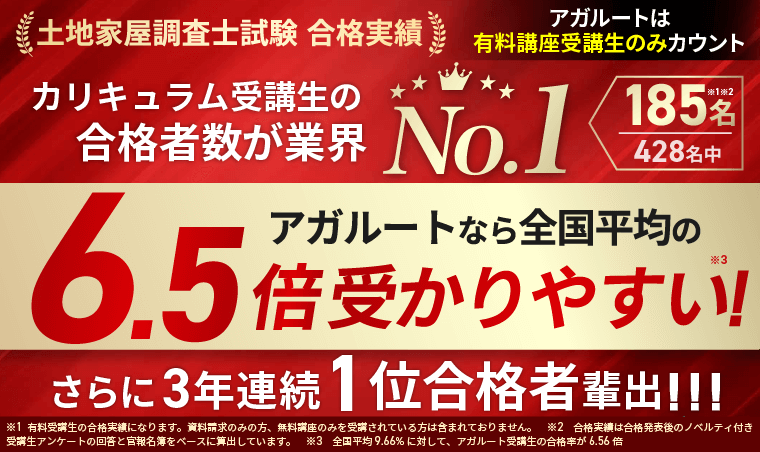

土地家屋調査士を目指すならアガルート!

土地家屋調査士はきつい仕事が多いと言われますが、その分将来性があり魅力的な仕事です。

これから土地家屋調査士になろうと思っている方におすすめなのは、アガルートアカデミー。

アガルートの土地家屋調査士試験講座は全国1位の成績をとった講師による分かりやすく楽しい授業が評判です。

合格率も高いため、安心して学習に臨むことができるでしょう。

土地家屋調査士試験におすすめの通信講座

土地家屋調査士がきつい理由

土地家屋調査士は、土地測量などのフィールドワークと図面や申請書作成のデスクワークの両方がある特殊な資格です。

数ある士業資格の中でも専門性が高く、以下の5つの理由から仕事がきついと言われています。

土地家屋調査士がきつい理由5つ①現場仕事が肉体的にきつい

②立ち合いがうまく進まない

③土日休みがない

④収入が安定しづらい

⑤独立・開業しても軌道に乗りづらい

きつい理由①現場仕事が肉体的にきつい

土地家屋調査士の仕事は、家屋の周辺調査や測量業務などの外の現場仕事が多いです。

夏は炎天下の中、冬は極寒の中で作業をしなければなりません。

また、不動産によっては傾斜角度が激しい・道路がしっかり舗装されていないなど整地環境の悪い土地での測量調査もあります。

加えて遠方の不動産を見に行く場合は車の運転が必要になり、場合によって長距離運転が求められることもあるでしょう。

このようにかなり肉体労働的な作業が多いので、年齢を重ねるにつれて体力的にきついと感じることが増えてきます。

きつい理由②立ち合いがうまく進まない

土地家屋調査士の仕事の中には、筆界特定といって「土地の境界線」を特定させる業務もあります。

その場合の多くは、その土地に隣接する土地所有者立ち合いの元で境界線を決めなければなりません。

作業を進めるために、土地の所有者同士のスケジュール調整したり、トラブルに発展させないように交渉したりするという業務が発生します。

隣地所有者の都合が悪かったり、積極的に協力してくれなかったりすることも多々あり、気を使って立ち回られなばならず精神的にきつい場合もあるでしょう。

きつい理由③土日休みがない

不動産業界全般に言えることですが、土地家屋調査士には基本的に土日休みがありません。

不動産所有者は平日出勤である場合が多いので、立ち合いを土日に行うよう依頼されることが多いです。

ですから土地家屋調査士は土日休みを取りづらく、平日と土日でオンオフをはっきりさせることが難しいです。

家族や友人と予定を合わせづらく、なかなか息抜きができないと感じる土地家屋調査士は少なくないため、スケジュール調整が上手くできなくてきついと言われます。

きつい理由④収入が安定しづらい

土地家屋調査士は不動産関連の業務であり、不動産の取引件数は景気によって左右されやすいです。

そのため、土地家屋調査士の仕事も景気の影響を大きく受けることになります。

また、土地開発が行われていない地方の場合は不動産に関する案件が少ないので、地方を拠点に活動するなら地域の選定には注意が必要です。

いつでも・どこにいても収入が安定しやすい職業とは言えないため、希望の収入が得られないと「仕事がきつい」と感じる傾向にあります。

きつい理由⑤独立・開業しても軌道に乗りづらい

土地家屋調査士は「表示に関する登記」が独占業務となっており、需要がなくなることがないので独立に向いています。

初期投資に数百万円かかる場合がありますが、独立するために必要な資格や免許が必要ないのですぐに開業ができます。

ですが、独立・開業しやすいという利点から経験不足なまま勢いで独立してしまいやすく、顧客のニーズに幅広く応えられないと事業を軌道に乗せづらいのです。

加えて長年同じ拠点に居を構えているベテランの土地家屋調査士がいれば、新規参入してもなかなか依頼が来ないことから事業が失敗する可能性も充分にあります。

土地家屋調査士の基本情報

土地家屋調査士として活動するには、土地家屋調査士試験に合格した後に日本土地家屋調査士会連合会へ登録する必要があります。

土地家屋調査士に関する基本的な情報について以下にまとめましたので、是非参考にしてください。

| 資格区分 | 法務省が定める国家資格 |

|---|---|

| 分野 | 法律 |

| 有資格者※1 |

|

| 試験方式 | 筆記試験・口述試験 |

| 人数※3 |

|

| 平均年収 | 約600万円 |

※1:土地家屋調査士法より引用

※2:法務局または地方法務局で不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上、かつ法務大臣に土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められた場合

※3:日本土地家屋調査士連合会HPより

土地家屋調査士の具体的な仕事内容については、以下の記事をご確認ください。

土地家屋調査士の将来性

土地家屋調査士業界の将来性について今後どのような動きがあるのか気になりますよね。

結論を先にお伝えすると、土地家屋調査士はとても将来性のある資格と言えます。

不動産登記の独占業務がある土地家屋調査士の需要は今後もなくなる事は考えにくいです。

土地家屋調査士の将来性がある理由5つ①独占業務がある

②相続の分筆、合筆や売却が増加する

③境界をめぐるトラブルが増えている

④ドローンを活用するなど測量技術が進化している

⑤土地家屋調査士は全国的にも少ない

①独占業務がある

不動産の権利変動に伴う「表示に関する登記」は、土地家屋調査士だけができる独占業務となっています。

独占業務として定められているということは、土地家屋調査士の仕事がなくなることはありません。

今後どのように景気が左右しても不動産取引自体がなくなるとは考えにくいため、今の不動産に関する法体系が維持される限り需要はあり、将来性もあるでしょう。

②相続の分筆、合筆や売却が増加する

日本の高齢化が進む昨今、今後多くの土地相続が発生し、それをきっかけに土地の分筆(分割)・合筆・売却が増えることが予想されます。

その手続きには土地家屋調査士が必要不可欠なので、土地相続関連の案件が増えてくるでしょう。

③境界をめぐるトラブルが増えている

近年では、民間市民同士による土地の境界線をめぐるトラブルや紛争が増えており、市民の土地へ対する権利意識が高まっています。

土地の資産価値が重要視され、土地面積の主張をする土地所有者も多く、土地家屋調査士へ土地の境界線に関する相談が増えてきています。

そのため、土地範囲の筆界特定や相談業務など土地家屋調査士の需要は今後も増していくでしょう。

④ドローンを活用するなど測量技術が進化している

土地家屋調査士は不動産・建設系業界においてまだまだ認知度の低い職業ですが、同時にこれからの活躍が見込まれている職業でもあります。

というのも、近年多くの業界で採用されている「ドローン技術」が土地家屋調査士の作業の現場でも活躍が期待されているからです。

測量業務は全て人間の手作業で行われていましたが、ドローンを使用することによって上空からの測量が可能になり、作業の効率化を見込むことができます。

つまり、ドローンの操縦免許などを取得することにより土地家屋調査士としての業務の効率化が図れるという可能性を秘めているのです。

⑤土地家屋調査士は全国的にも少ない

他の士業の場合、同じ資格所持者が増えることで仕事が減ったり、独占業務の取り合いになったりするなどして独立後に失敗するケースは少なくありません。

しかし、土地家屋調査士は全国に16,000人程と数が少なく、活動拠点を選べば調査士同士で仕事を取り合うことは比較的少ないです。

高齢化社会において不動産の相続に伴う分筆・売却の需要が高まることは間違いないので、土地家屋調査士の仕事自体が減ることはないと言えるでしょう。

ただし、法人化する土地家屋調査士が増加傾向にあり、一部の大規模な法人が仕事を独占する状況になることも考えられます。

「地域の実情をよく理解する」「ドローンやITなどの最新技術を取り入れる」「ADR(裁判外紛争解決手続)にも対応する」といったことを意識して、他の土地家屋調査士との差別化を図ることが今後は重要になってきそうです。

土地家屋調査士の働き方

土地家屋調査士は独立開業が行える資格としても人気が高く、働き方次第では高収入を見込める資格職業ですが、雇用されて働くことはできるのでしょうか?

土地家屋調査士としての就職先や、働き方についてご紹介していきます。

「補助士」から始めるのがおすすめ

土地家屋調査士は資格を取得することで名乗れる職業ですが、測量を行うなどのフィールドワークも主な仕事ですので経験値も重要になります。

土地家屋調査士のキャリアの第一歩としておすすめするのが、「補助者」として登記測量事務所で実経験を積むことです。

土地家屋調査士の仕事内容の修得には高度な知識と経験が必要となるため、実務と座学を同時並行で学びながら資格を取得して土地家屋調査士の登録を行うのが一般的とされています。

未経験のまま資格を取得してすぐに独立開業する人もいますが、特に現地での測量作業などは経験が重要になりますし、資格取得後即開業すると補助者の確保も難しくなるなど若干のリスクがあるので注意が必要です。

土地家屋調査士は独立開業型の資格

土地家屋調査士の資格を取得した人の多くは独立開業を目標としています。

先述の通り数年の実務経験を積んでから開業するのが一般的ですが、独立開業の条件に実務経験の有無が設定されているわけではないので、資格取得後すぐに独立開業をすることも可能です。

一般的に開業資金は300万円~400万円ほど必要といわれており、製図をするためのツールであるCADソフトや測量の際に使用するトータルステーション、現場に行くための車など用意する物がたくさんあります。

高額な初期費用が必要ではありますが、軌道に乗りさえすれば自分の思い通りの働き方ができることを考えると、土地家屋調査士としての独立開業は魅力的な選択肢といえるのではないでしょうか。

独立開業した土地家屋調査士の多くは個人事務所を開設し、個人事務所の場合は土地家屋調査士1人と補助者数名という規模が一般的です。

土地家屋調査士は一般企業で仕事ができない

土地家屋調査士として働く場合、一般企業の従業員として土地家屋調査士の仕事を行うことができません。

土地家屋調査士の仕事には公平性が求められるため、特定の相手に対して有利になるような状況で仕事をしてはいけないという規定が設けられており、もし企業が土地家屋調査士を雇用して土地家屋調査士としての仕事を行わせ利益を得た場合には罰則を受けることになります。

そのため企業として土地家屋調査士を雇用するメリットがなく、実際に雇用されて土地家屋調査士として働いている方はほとんどいません。

ダブルライセンスにおすすめの資格

土地家屋調査士と兼業して別の士業の資格を持つ「ダブルライセンス」取得者になれば、仕事の範囲が広がるなど様々なメリットがあります。

土地家屋調査士会の調べによると、他の資格も保有している土地家屋調査士は全体の約4割いると分かっています。

他の士業資格の中でも土地家屋調査士業務と関わりが多いのが「司法書士」「行政書士」です。

以下では「司法書士」「行政書士」、それぞれ土地家屋調査士と兼業するメリットについてご紹介します。

司法書士と兼業するメリット

土地家屋調査士と司法書士を取得する事で「不動産登記」のスペシャリストになれます。

不動産登記には2種類あり、「表示に関する登記」は土地家屋調査士の独占業務で、「権利部に関する登記」は司法書士の独占業務です。

通常はそれぞれ別々で登記申請を行いますが、どちらの資格も取得することで不動産登記をワンストップで行えるようになります。

土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスを持った状態で開業すれば、同じ事務所で登記申請が完了するという強みをアピールできるため顧客を獲得しやすくなるでしょう。

行政書士と兼業するメリット

土地家屋調査士と行政書士を取得する事で、「土地相続に関する業務」のスペシャリストになれます。

土地相続をする際、「土地の測量」を土地家屋調査士に、「行政への相続手続き」を行政書士に、と別々で依頼するのが一般的です。

しかし土地家屋調査士と行政書士のダブルライセンスを取得することで、土地相続に必要な業務を同時に受託できるプロとして活躍できるでしょう。

土地家屋調査士として働くメリット

こちらでは土地家屋調査士のメリットについてご紹介します。

土地家屋調査士のメリット・高収入を目指せる

・現場仕事とデスクワークのバランスがいい

高収入を目指せる

土地家屋調査士の平均年収は500万~600万円であり、日本人の平均年収420万円と比べると比較的高い水準にあります。

以下に土地家屋調査士の年齢別の平均年収をまとめましたので、参考にしてください。

| 年齢層 | 平均年収 |

|---|---|

| 20~24歳 | 428万円 |

| 25~29歳 | 533万円 |

| 30~34歳 | 585万円 |

| 35~39歳 | 668万円 |

| 40~44歳 | 750万円 |

| 45~49歳 | 840万円 |

| 50~54歳 | 900万円 |

| 55~59歳 | 893万円 |

| 60~65歳 | 608万円 |

土地家屋調査士はキャリアや経験を重ねる度に収入も大きく増えていく魅力的な職業です。

自分で調査士事務所を独立開業すれば、経営次第では年収1,000万円を目指すことも可能でしょう。

現場仕事とデスクワークのバランスがいい

土地家屋調査士は、土地の測量調査の現場仕事と作図、申請書類作成のデスクワークがあります。

ですので、事務作業だけ・肉体労働だけが苦手な方にはバランスの取れた働きやすい環境であると言えるでしょう。

現場では自分の裁量で働けるので、現場仕事が好きな方にはおすすめです。

これから土地家屋調査士を目指すならアガルートがおすすめ!

きついと言われることも多い土地家屋調査士ですが、人口の少なさや独占業務の強みから、資格を取得するメリットは大いにあります。

しかし土地家屋調査士の試験は合格率が低く、独学での学習は望ましくありません。

そこでおすすめするのは「アガルートアカデミー」通信講座を利用した試験対策です。

最後に、アガルートの土地家屋調査士試験講座について紹介します!

合格実績の高い講座

アガルートの土地家屋調査士試験講座は、合格率が高いことで評判です。

令和5度の土地家屋調査士試験において、アガルートの合格率は63.41%。

全国平均の6.56倍という高い実績を誇ります。

初受験の方の合格実績も高いのは、初学者の方にうれしいポイントです。

測量士補の資格取得も目指せる

土地家屋調査士試験は、特定の資格を持っていることで午前の部の試験が免除される制度があります。

その資格のうちの1つが「測量士補」ですが、アガルートでは土地家屋調査士と測量士補の同年度中のダブル合格が狙えます。

測量士補は合格率が非常に高く、学習内容を土地家屋調査士試験にも活かせるため、ほとんどの受験者はこの制度を利用しています。

土地家屋調査士を目指す方は、ぜひ測量士補の資格も併せて取得しましょう。

ゼロからの学習でも合格を目指せる!

土地家屋調査士試験に合格するには、法律知識はもちろんのこと、作図や計算といった技術も必要になります。

独学だとこれら全てに十分な対策をとるのが難しいですが、アガルートアカデミーなら安心です。

アガルートは初学者でも分かりやすいようフルカラーのオリジナルテキストを用意し、オプションで講師との定期カウンセリングもおこなことができます。

受講生に手厚いサポートを用意しているアガルートで、土地家屋調査士試験の一発合格を目指しましょう。

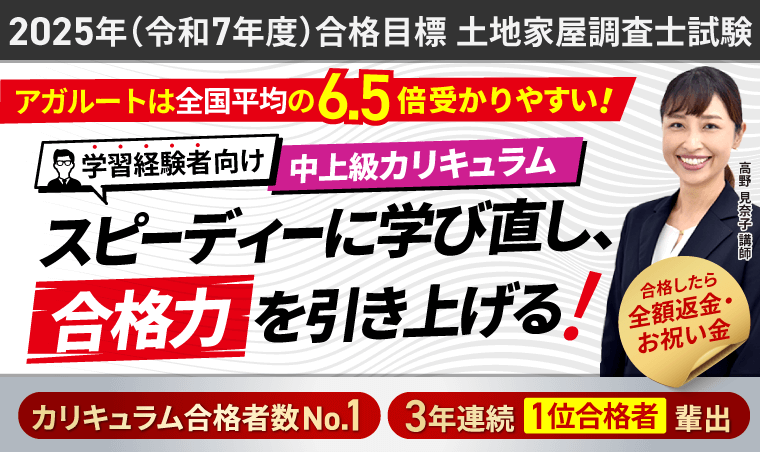

学習経験者向けのカリキュラムもある

アガルートでは、学習経験者の方も自分のレベルや学習目的に応じてカリキュラムを選べる点も特徴です。

例えば中上級カリキュラムでは、ある程度の知識がある方や、受験経験がある方におすすめです。

知識をおさらいしたり、基礎知識を定着させるのに向いています。

「合格まであと一歩!」という学習上級者の方は、上級カリキュラムをおすすめ!

演習中心のカリキュラムで、合格に向けて実践力を引き上げられます。

合格すれば最大全額返金されるので、モチベーションを保ったまま学習に集中できる点も、アガルートならではのメリットです。

【まとめ】土地家屋調査士の仕事はきつい?

土地家屋調査士の仕事まとめ・現場仕事が多いので体力が必要

・仕事の需要がなくなることはない

・高収入を目指せる資格

・ダブルライセンス取得で市場価値を高めれる

土地家屋調査士はきついと感じることも多いですが、魅力的なメリットも多い資格です。

仕事は多岐にわたりますがその分将来性も高く、働き方次第では高い収入を得られるでしょう。

最近ではこういった士業系の資格取得に強い予備校が増えており、毎年多くの方が試験に合格しています。

土地家屋調査士試験におすすめの予備校について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。