宅建士として働くには宅建試験に合格するだけでは不十分です。

実務経験2年以上もしくは宅建登録実務講習を受講する必要があります。

そこで今回は宅建登録実務講習について、受講費用や日程、講習内容について紹介します。

宅建(宅地建物取引士)試験の難易度は高い?合格率は低い?出題範囲や偏差値・勉強時間の目安について解説

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

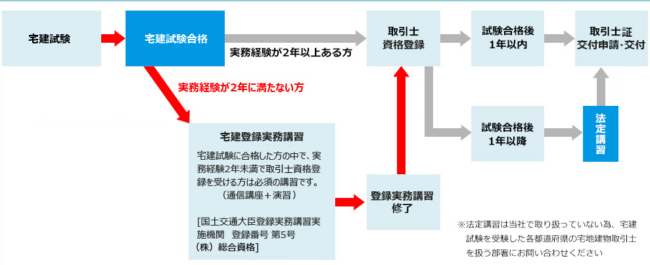

宅建試験合格~宅地建物取引士交付の流れ

参照:宅建登録実務講習について

宅建士として働くには宅建試験に合格するだけではなく、実務経験2年以上もしくは宅建登録実務講習を受講して宅建士証を交付してもらわなければいけません。

ここでは、宅建登録実務講習について紹介します。

宅建登録実務講習とは?

宅建登録実務講習は宅地建物取引士の資格を登録するために必要な講習であり、宅地や建物の取引に関する実務経験が2年未満であれば登録実務講習を受講することが義務付けられています。

つまり、宅建登録実務講習の修了は実務経験2年の代替となるということです。

講習を受けてから修了試験に合格することで晴れて資格登録となり、宅地建物取引士証が交付されます。

宅建登録実務講習は全国どこでも受講でき、国が直接実施するのではなく、国土交通大臣に登録された機関が行っています。

宅建士の資格登録を行う際には受験地の都道府県と手続き場所が決まっていますが、登録実務講習に関しては受講場所の制限はないので通いやすいところを選ぶといいでしょう。

また講習後には修了試験をパスしなければならず、合格するためには修了試験で80%以上の正解が必要です。

一見80%という合格基準を聞くと難しいと感じるかもしれませんが、90%以上の受講者が合格しているので宅建の試験に合格していればほぼ通過できるでしょう。

宅地建物取引士の登録の流れとは?費用や注意点などについて紹介

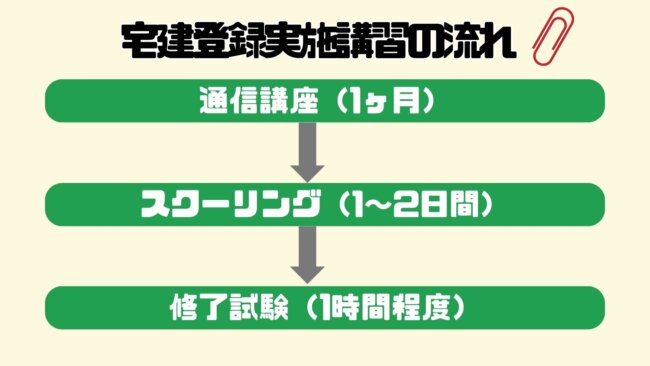

宅建登録実施講習の流れ

宅建登録実務講習は通信講座→スクーリング→修了試験の順で受講する流れとなっています。

登録実務講習の申し込み~修了証受け取りまでは1か月~2か月程度かかるのが一般的です。

ここでは、それぞれの内容や必要な期間について紹介します。

通信講座(1ヶ月)

登録実施講習を受けるためにはまず、実施機関に申込手続きを行います。

申込みが完了すると、約10日後に教材が送られてきます。

現地調査を含む不動産取引に必要な調査事項についてテキストやDVDを通じて学び、演習問題を解いて学習を進めるのが一般的です。

学習にかかる期間は約1か月とされていますが、聴講時間は3時間程度で演習問題を解くのに必要な時間も含めて、ほとんどの場合1日で終了することがほとんどです。

なお演習問題の提出は義務ではなく、修了試験は通信講座を受講しなくても合格することができます。

スクーリング(1~2日間)

通信講座による1ヶ月の講習が終わったらスクーリングに移ります。

スクーリングでは各実施機関が指定した場所に直接出向き、講師から講義を受けるスタイルになっています。

スクーリングの日程や1日コース、または2日間のスクーリング期間(合計12時間)の選択、会場の選定については、自分の希望する日程を選ぶことができます。

なかには、1日コースお場合、朝7時~22時など長時間にわたることもあるようです。

スクーリングは基本的に先着順で決まるため、とくに人気のある会場や日程だとすぐに定員に達し、締切前に受付が終了する場合があるため注意が必要です。

したがって、登録実務講習を修了したい方は早めに申し込むようにしまよう。

またスクーリング中は遅刻や早退が認められないため、途中退室をすると修了試験を受けることができなくなるので万全の状態で挑むようにしてください。

スクーリングに必要な持ち物には以下のものがあるため、体調だけではなく忘れ物にも注意するようにしましょう。

- 登録実務講習テキスト

- 登録実務講習テキスト資料集

- 受講証

- 写真付き身分証明証(運転免許証やパスポートなど)

- 筆記用具

- 時計

修了試験(1時間程度)

12時間のスクーリングを終えた後、最終日と同日に1時間の修了試験を受けます。

試験の問題は通信講座やスクーリングの内容に基づいた内容となっています。

修了試験ではテキストを持参することが許可されているため、通信講座やスクーリングでの重要なポイントを確認し、重要な箇所はマーカーを引いておくなど準備を整えておきましょう。

修了試験に合格すると、登録実務講習修了証が発行され、この修了証を受け取ることで登録実務講習の全ての過程が終わります。

都道府県知事への登録申請に使用するため、大切に保管しておくようにしましょう。

宅建士証の更新は5年に1度!期限切れに気づいた時の再登録方法について解説

登録実務講習のおすすめ実施機関6選

2025年現在、登録実務講習は以下の19カ所の機関で開催されています。

そこでここでは、中でもおすすめの登録実務講習を行っているおすすめの6つをご紹介します。

- LEC東京リーガルマインド

- TAKKYO

- 日本宅建学院

- 総合資格学院

- 資格の学校TAC

- 日建学院

LEC東京リーガルマインド

| 受講料 | 22,000円 |

|---|---|

| 日程 | 1月~11月 |

| 詳細 | https://www.lec-jp.com/takken/kouza/jitsumu/ |

LECの特徴は予備校大手ということもあり開催会場やスクーリングの回数の多さが挙げられます。

札幌から那覇まで全国27拠点で幅広く講習を行っており、700以上のスクーリングクラスを開催しています。(1月~12月)

スクーリングを1日で全て行うコースもあり、忙しい方にはオススメです。

修了試験の合格率は99.9%以上(2024年度)であり、万が一不合格になってしまっても1回限り再受講ができるので安心です。

TAKKYO

| 受講料 | 全会場の非喫煙者:13,700円~ 東京水道橋会場の喫煙者:14,700円~ |

|---|---|

| 日程 | 5月~10月 |

| 詳細 | https://takkyo.com/jitsumu/schedule/ |

TAKKYOは東京・名古屋・大阪で開催している専門校です。

TAKKYOの特徴は喫煙者・非喫煙者で会場や値段が分かれているのが特徴で、非喫煙者の方は喫煙者よりも1,000円程度安く受講できます。。

都市圏に住んでいてタバコを吸わない方におすすめです。

また、修了証を即日発行してくれるところもお急ぎの方には嬉しい配慮です。

宅建登録実務講習、5問免除 登録講習、宅建直前講習の3つを提供しているので、宅建登録実務講習以降の講習などでも利用できます。

日本宅建学院

| 受講料 | 19,000円 |

|---|---|

| 日程 | 場所による |

| 詳細 | https://bho.co.jp/ |

日本宅建学院は不動産講座54年の伝統と実績を持つ宅建士登録実務講習と宅建士登録講習の専門校です。

札幌、仙台、大宮、東京、横浜、船橋、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡(博多)で実施しており、東京、大阪は1月~11月まで開催しております。

日本宅建学院は宅建士合格講座54年の実績があり、満点合格者、49点~46点の全国トップクラス合格者を輩出し、多数の合格者を輩出しています。

ほとんどのクラスが駅から徒歩1~5分のアクセスしやすい会場なので通いやすさも魅力です。

なお、修了試験終了後合格者にはその場で修了証を渡してくれます。

総合資格学院

| 受講料 | 20,500円 |

|---|---|

| 日程 | 場所による |

| 詳細 | http://hotei.shikaku.co.jp/ |

総合し各学院は建築・不動産関連の資格試験予備校で、全国各地で登録実務講習を実施している専門校です。

なかには数カ所会場として設定されていない県もありますが、全国のほとんどの地域で受講できます。

総合資格学院のカリキュラムは、約1ヶ月間の「通信講座」と、2日間の「演習」により実施されているのが特徴です。

都道府県ごとに異なりますが、宅地建物取引士資格登録申請をしてから登録まで30日~60日程度かかります。

さらに宅地建物取引士証の交付は交付申請後15日~30日程度必要となります。

合格者数日本一 1級・2級建築士試験のスクールなら総合資格学院

資格の学校TAC

| 受講料 | 22,000円 |

|---|---|

| 日程 | 1月~8月 |

| 詳細 | https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jitumukou.html |

資格取得の専門機関で、関東・関西を中心に登録実務講習を実施している専門校です。

1クラス20人の完全定員制を採用しているので、少人数で受講したい人にはおすすめです。

TACの登録実務講習は国土交通省令に基づいた通信学習及びスクーリング(演習)によりおこなうスタイルとなっています。

さらに、通信学習・スクーリング(演習)実施後「修了試験」をおこない、一定水準をクリアすることで講習修了となります。

駅チカ校舎もたくさんあるので、通いやすいところを探している方にはおすすめです。

資格の学校TACで受講を希望する場合は人気なので早めの予約するようにしましょう。

日建学院

| 受講料 | 24,000円 (インターネット割引で22,000円) |

|---|---|

| 日程 | 8,200円 |

| 詳細 | https://www.nik-g.com/lessonlist/housing_jitsumu/ |

日建学院の登録実務講習は全国47カ所で開催しており、これまで累計68,000人以上の受講生を輩出しています。

スクーリング日が1月、2月、3月、8月のコースを用意しています。

1月コースは2月上旬から順次修了証を発送してくれるのでスピーディに受け取れるでしょう。

万が一不合格だった場合は、無料キャンセル期間中にキャンセルの手続きをすれば全額返金されるので安心です。

日建学院の登録実務講習は例年12月には人気会場は満席になってしまうことから、インターネットからの早期申込でなるべく早めに予約しておくことをおすすめします。

宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介

宅建登録実務講習の修了試験の合格率は90%以上?

宅建実務講習では先にも述べたように、スクーリングの最終段階として行われる修了試験に合格しなければいけません。

試験の範囲は、通信講座やスクーリングで学んだ内容となっており、スクーリング中に講師の説明をしっかりと聞いていれば十分回答できる内容となっています。

出題形式は正誤問題が20問、記述式問題が20問の合計40問で構成されており、試験時間は1時間となっています。

合格するためには正誤問題と記述式問題の両方で80%以上の正解が必要です。

80%以上の正答率と聞くと驚くでしょうが、実際ほとんどの実施機関での合格率は90%以上と非常に高い数値をたたき出しています。

さらに、万が一不合格となった場合でも無料で再受験できる機関や、日建学院のように全額返金を行うところもあり安心して受験できます。

宅建の本試験の合格率が15~17%であることを考えると、修了試験はかなり易しいことが明らかです。

そもそも宅建の本試験は不動産取引の専門家としての高い知識を確認する「落とすための試験」と位置付けられている一方、修了試験は宅建士として必要なスキルを身に付けたかを確認する「合格させるための試験」など目的が異なります。

宅建登録実務講習の修了試験は講習をしっかりと受ければ誰でも合格できる試験なので、しっかり講習を受講して体調炎などに気を付けて臨むようにしてください。

修了試験に落ちたらどうなる?

宅建の登録実務講習に不合格となった場合、2年以上の実務経験がないと登録要件を満たせず宅建士としての登録ができません。

宅建士試験に合格したと履歴書などに記載することはできますが、宅建士を名乗ることはできず、宅建士としての業務(独占業務を含む)を行うこともできません。

不合格の場合の再受講ができるかどうかは実施機関によるというのが実情です。

「1回までは再受講が可能」と公表している機関もあれば、「再受講はできない」と明示している機関もあります。

したがってどうしても不安な方は再受講ができる機関を選ぶのがおすすめです。

宅建士の年収はいくら?給料の相場や年収アップのポイントについても解説

宅建士とは

宅建士とは、「宅地建物取引士」の略称であり、宅地建物取引業法に基づいて業務を行う不動産取引の専門家を指します。

毎年約20万人が受験する人気のある資格であり、日本国内に居住する方であれば、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。

宅建士は主に宅地建物取引業者(不動産会社)において、土地や建物の売買や賃貸物件の仲介業務をおこないます。

不動産の売買や賃貸は高額な取引であるため、知識が不足した状態で契約を結ぶと予期しないトラブルが発生することも少なくありません。

トラブルを未然に防ぎ、お客様が事前に理解しておくべき重要事項を説明することが宅建士の重要な役割です。

また宅建業者は従業員5名につき1名以上の宅建士を配置する義務があるため、宅建士は需要の高い職業であるといえるでしょう。

宅建に独学で合格は可能?きつい?ゼロからできる効率の良い勉強法を紹介

登録実務講習は合格後1年以内がおすすめ

登録実務講習は実施機関によって異なるものの、年間を通じて開催されているため、試験合格後に忙しい時期や仕事の都合がある場合でも自分の好きなタイミングで受講できます。

ただし、試験に合格してから取引士証が交付されるまでに1年が経過すると、もう一度1日間の講習を受けなければいけないので注意が必要です。

なぜなら取引士証を取得する前に登録が求められるため、講習を受けずに取引士証を得るには1年以内に登録を行わなければいけないからです。

また、登録申請から登録完了までには約30日かかるのが一般的なので、もしすぐに宅建士証を取得したい場合は合格後1年以内に講習を受けることをおすすめします。

さらに、実務講習修了証明書の有効期限は約10年です。

登録実務講習を修了したとしても登録を行わずに10年を超えてしまうと、新たに講習を受けないといけません。

したがって取引士証が不要な

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

方でも登録実務講習を修了した後は長期間放置せずに登録を行うようにしましょう。