この記事では、令和6年度に行われる弁理士試験がいつどのような方式で行われ、また合格発表までどのような日程なのかをまとめました。

申し込み方法は毎年大きな変更はなく、毎年1月中旬に試験日程・試験会場・合格発表日が公表されます。

では弁理士試験の方法について詳しく解説します。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士試験の受験資格・試験日程・試験会場

まず初めに、弁理士試験の受験資格には制約がありません。

つまり勉強さえすれば誰でも弁理士になれるチャンスがあります!

また弁理士試験の試験日程と試験会場の特徴は以下の2点です。

- 3つ試験があること

- 方式によって試験日や会場が異なること

令和6年度弁理士試験の具体的な試験日程と試験会場は下記の通りとなっています。

短答式筆記試験の試験日程・試験会場

短答式試験の試験日は5月19日(日)に予定されています。

試験会場については東京・大阪・仙台・名古屋・福岡の5会場にて行われる予定です。

2024年度弁理士試験:短答式

2022年 5月19日(日)※予定

論文式筆記試験の試験日程・試験会場

2次試験の論文式筆記試験は6月30日(日)に必須科目を、7月21日(日)に選択科目が実施される予定されています。

また東京・大阪の2会場で行われる予定です。

2024年度弁理士試験:論文式

2024年 6月30日(日)、7月21日(日)※予定

口述試験の試験日程・試験会場

最終試験の口述試験は10月19日(土)~10月21日(月)のいずれかの日程にて行われる予定で、会場は東京のみの予定です。

また短答式筆記試験・論文式筆記試験・口述試験の詳しい時間割や試験会場については受験者に対して別途通知されるそうです。

2024年度弁理士試験:口述式

2024年 10月19日(土)~10月21日(月)※予定

弁理士試験の申し込み方法

弁理士試験の受験を希望する方は以下3種類の書面などを工業所有権審議会会長に提出しなければなりません。

必要な書類は以下の3つです。

- 受験願書

- 写真

- 12,000円の特許印紙

それぞれについて詳しく説明いたします。

受験願書(工業所有権審議会が交付するものを用いること)

令和6年度の弁理士試験の受付願書の請求については3つの方法があります。

それぞれ請求期間が異なるため注意しましょう!

①特許庁や各地方の経済産業局地域経済部産業技術課知的財産室など公的機関での交付

交付期間は3月1日(金)~3月29日(金)までの行政機関が休日以外の期間で、午前9時~午後5時まで交付されます。

②郵送による受験願書の請求

3月1日(金)~3月22日(金)までに特許庁秘書課弁理士室試験第一班宛に請求します。

その際封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と記載し、朱書を行った上で返信用封筒(角形2号に受験願書の送付先を明記・切手不要)を同封します。

③インターネットによる受験願書

こちらの交付期間は2月1日(木)~3月22日(金)と先述した2種類の方法とは異なるため注意しましょう。

インターネットでの請求は特許庁ウェブサイトから行ってください。3月1日(金)からウェブ上に登録した住所に印字した受験願書が送られてきます。

写真

受験願書提出前6ヶ月以内に撮影した縦4.5cm×横3.5cmの写真を受験願書の所定の箇所に貼付します。

帽子やマスクなど顔が隠れるものを着用せず正面から単身・上半身のみを写したものを選びましょう。

証明写真の規定から外れていたり証明写真として認められない場合には再提出となりますのでご注意下さい。

実質の受験料となる12,000円の特許印紙

12,000円の特許印紙を受験願書の所定の箇所に貼付して提出してください。

受験願書の受付は受験願書交付が発送されると同時に開始されます。

受付期間は3月7日(木)~4月4日(木)までです。

受験願書の提出方法は郵送のみとなっており、 窓口に直接持参しても受理されないため注意しましょう。

もちろん受付期間外(受付期間前含む)の提出も受理されません。

弁理士試験の合格発表はいつ?

全3方式の弁理士試験は1つ1つ合格しなければ次の試験を受験することができません。

ではそれぞれの合格発表時期はいつ頃なのでしょうか。

どうすれば着実に合格していけるのかも併せてお伝えします。

短答式筆記試験

短答式筆記試験合格発表日:6月10日(月)

合格基準:正答率65%を最低基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上を取る必要があります。ただし科目別の合格基準を正答率40%以上としているため、その基準は超えなければなりません。

論文式筆記試験

論文式筆記試験:9月24日(火)

必須科目合格基準:標準偏差による調整後、各科目の得点の平均(配点比率を考案して計算)点が54点であることを最低基準として、口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であることが基準となっています。それに加えて47点未満の科目が1つもないことも条件です。

選択科目合格基準:科目の得点(素点)が満点の60%以上であることが条件です。

口述式試験

最終合格発表:11月11日(月)

口述式試験:採点基準をA・B・Cゾーンにて判定し、C評価が2科目以上ないことが最終合格の基準となります。

またそれぞれの合格発表は官報や特許庁のHPに掲載されるため、合格発表日に必ず確認するようにしましょう!

弁理士試験の試験科目・試験時間

弁理士試験は前述してきたように3段階の試験が実施されます。

下記に各試験の試験時間を記載していますが、令和3年度の時間を参考にしているため令和4年度の試験時間は各自必ず確認してください。

1次試験

1次試験は短答式(マークシート式)の試験です。

5肢択1形式にて出題され、条文知識の正確性が試されます。

問題数は全60題となっており、試験時間は3.5時間(12:30~16:00、着席時間は12:00)です。

また試験科目とそれぞれの問題数は工業所有権に関する法令40題(特許・実用新案20題+意匠10題+商標10題)・工業所有権に関する条約10題・著作権法及び不正競争防止法10題となっています。

この短答式試験に合格することで2次試験の受験資格を得ることができます。

ただし短答式筆記試験が免除対象となる方もいます。

対象となる方は以下のような方々です。

- 過去2年以内に短答式筆記試験を合格されている方

この条件で免除を希望される方は、受験願書提出に「弁理士試験短答式筆記試験合格通知(写し)」を添付する必要があります。 - 工業所有権に関する科目の単位を修得・大学院を修了し工業所有権審議会の認定を受けた方

短答式筆記試験一部科目免除資格の認定を受けた方は、大学院の過程を修了した日から2年間経過するまでに行われる短答式筆記試験の「工業所有権に関する令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。つまり著作権法・不正競争防止法の2科目のみの受験となります。

受験願書提出時に「弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書(写し)」を添付してください。 - 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方

上記の条件と同じく「工業所有権に関する令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。しかしやはり著作権法・不正競争防止法の試験を受けなければなりません。

受験願書提出時に「特許庁長官が証明する書面」を添付してください。

2次試験

2次試験は論文式筆記試験です。

必須科目と選択科目の2種類の試験があります。

必須科目は工業所有権に関する法令についての問題が特許・実用新案/意匠/商標の3つに分かれて出題されます。

出題範囲には工業所有権に関する条約に関する規定が含まれており、工業所有権法令の範囲内での条約の解釈や判断を考査する範囲も含まれます。

試験時間は次の通りです。

- 特許・実用新案 2時間(10:00~12:00、着席時間は9:30)

- 意匠 1.5時間(13:15~14:45、着席時間は12:55)

- 商標 1.5時間(15:30~17:00、着席時間は15:10)

2次試験の必須科目はそれぞれの条文に対して応用が利くかどうかを試される試験です。

また試験の際は弁理士試験用法文の貸与があります。

そして1次試験と同様に論文式筆記試験(必須科目)が免除対象となる場合があります。

対象となる方は下記のような方々です。

- 論文式筆記試験(必須科目)を過去2年の間に合格されている方

この条件を満たしている方は、受験願書提出時に「弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)」を添付すれば試験が免除されます。 - 特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した方

こちらの条件を満たす方は「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除になります。

受験願書提出時に「特許庁長官が証明する書面」を添付してください。

次に選択科目についてです。

選択科目は願書提出時に6科目の中から1科目を選択し受験します。

申し込み後の変更は出来ないためしっかりと受験する科目を考えてから願書を提出しましょう。

選択科目の内容は、

- 理工Ⅰ(機械・応用力学)→材料科学・流体力学・熱力学・土質工学から出題

- 理工Ⅱ(数学・物理)→基礎物理学・電磁気学・回路理論から出題

- 理工Ⅲ(化学)→物理化学・有機化学・無機化学から出題

- 理工Ⅳ(生物)→生物学一般・生物化学から出題

- 理工Ⅴ(情報)→情報理論・計算機工学から出題

- 法律(弁理士の業務に関する法律)→民法を出題

となっています。

試験時間は1.5時間(10:00~11:30、着席時間は9:30)です。

また論文式筆記試験は必須科目と選択科目のどちらか1つのみも受験可能です!

しかし両科目に合格しなければ次の口述試験を受験することができません。

そして論文式筆記試験(選択科目)に関しても以下のような場合免除対象となります。

- 平成20年度以降の論文式筆記試験選択科目に合格した方

この条件を満たしている方は受験願書提出時に「弁理士試験論文式筆記試験科目免除通知(写し)」を添付すると永久に同試験が免除されます。 - 修士・博士・専門職学位に基づく選択科目試験免除資格認定を受けた方

工業所有権審議会から認定を受けた方は永久に同試験が免除されます。受験願書提出時に「選択科目免除資格認定通知書(写し)」を添付してください。

免除制度の内容や認定を受けるための具体的な手続きについては特許庁HPの「修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除申請について」を参照してください。 - 特許庁が指定する他の公的資格を有する方

特許庁が指定する他の公的資格を有する方は永久に同試験が免除されます。受験願書提出時に試験ごとに定められている証明書を添付してください。

免除制度の内容や認定を受けるための具体的な手続きについては特許庁HPの「他の公的資格に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」を参照してください。

最終試験

最終試験は口述試験で、口頭での対応ができるかが問われます。

試験科目は工業所有権に関する法令で、具体的には特許・実用新案/意匠/商標に関する法令が出題されます。

論文式筆記試験にて確認された総合的思考力などを口頭でも説明できるかを問うような試験となっています。

面接方式で各科目10分程度で行われ、受験者が各科目の試験室へ順次移動する方法で実施されます。

また口述試験の際は試験室内にあらかじめ用意されている弁理士試験用法文を試験委員の許可を受けて参照することができます。

そして特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した方はこの口述試験が免除されます。

弁理士試験講座ならアガルート

上述の通り、弁理士試験は1年に1回しか行われないため、万全に準備して試験に臨む必要があります。

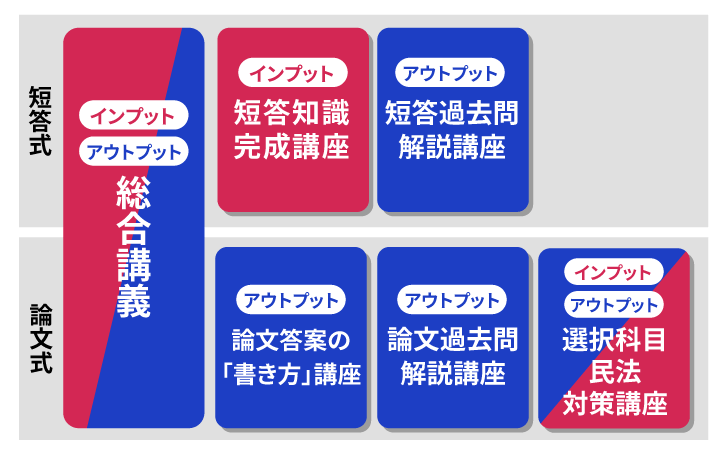

しかし弁理士試験は短答式・論述式・口述式の3つの試験対策をする必要があるので、独学でしっかりとした対策をするのは困難です。

弁理士試験は合格率10%以下のかなり難関な試験ということもあり、受験生の多くは通信講座や予備校を使って勉強をしています。

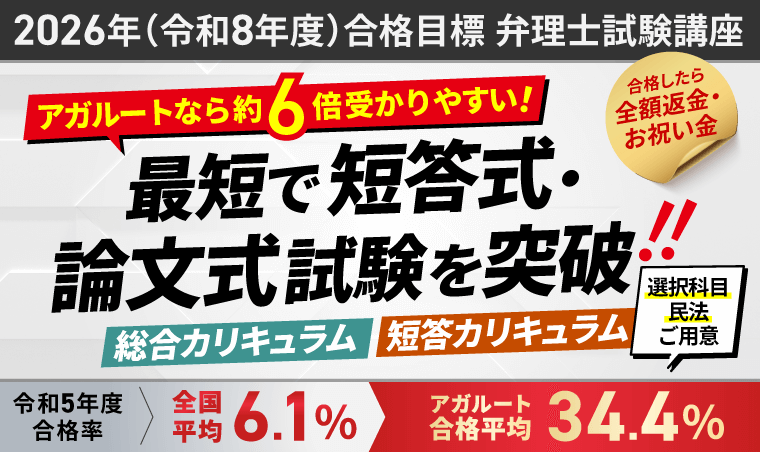

中でも資格広場がオススメしている弁理士試験講座は「アガルートアカデミー」の弁理士講座です。

まとアガルート弁理士試験講座のオススメポイント

- 弁理士試験を効率よく勉強出来るカリキュラム

- 高い合格率

- ベテラン講師による分かりやすい講義

- 費用が安い

- 合格特典が豊富

弁理士試験を効率よく勉強出来るカリキュラム

アガルートの弁理士講座では、基礎知識の定着から短答・論文演習、そして総復習までをテキストと講義動画を使って効率よく学ぶことができます。

講義動画は全部で220時間程度にコンパクトにまとめられているので、忙しい社会人の方でもスキマ時間を使って学習を進められます。

また「民法」を選択科目とする方は追加でオプションを選択でき、弁護士資格を保有している講師から民法を教わることができるところもアガルートならではのメリットです。

インプット学習とアウトプット学習が効果的に組み合わさっているので、暗記頼りの学習にならず、自身の実力を着実に伸ばせます。

また論文が苦手な方も、論文答案の書き方講座などで論文式試験対策のノウハウを身に付けることで、苦手を得意に変えられるでしょう。

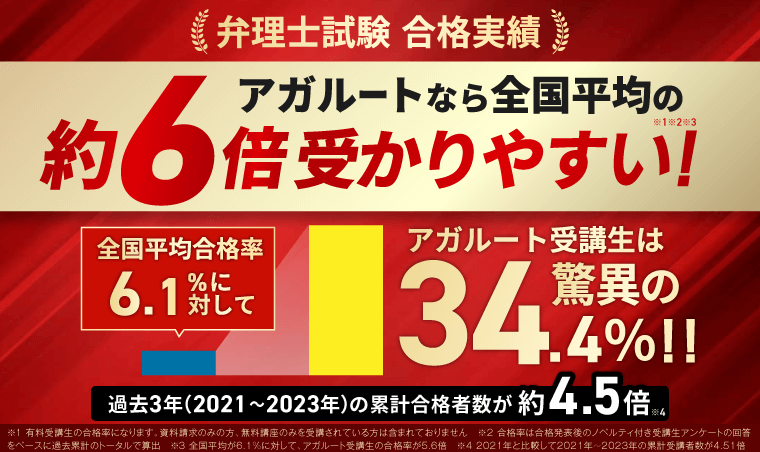

高い合格率

アガルートは平均合格率が34.4%を誇ります。

全国平均の約5.6倍の合格率で、アガルートの受講生の内、3人に1人が合格しているという高い実績です。

確かな合格実績から、初学者の方も学習経験者の方も、アガルートで安心して合格を目指せます。

ベテラン講師による分かりやすい講義

アガルート弁理士講座では法律に精通したベテラン講師が講座を担当しています。

特にメインで弁理士講座を担当する丸野講師は司法試験に合格されており、講師と弁護士を兼業する法律のスペシャリストです。

講師の質の高さを求める人にとってはアガルートはベストな選択と言えるでしょう。

弁理士講座を担当する講師の質の高さはSNS等の口コミでも良く見られます。

アガルート弁理士試験講座教材到着。先行配信で音声を繰り返し聞いていたが、今日から本当のスタート。2021年の合格を目指す。それにしてもテキストは充実しているし、丸野先生の講義の進め方が私にはとても合っている。とりあえず、最初は全体を何度も回す。#弁理士試験#アガルート

— 新メニュー塩スパゲッティ (@mctchannel) May 24, 2020

渥美先生…すごすぎます!!

得体の知れない論文の正体がわかってきました。

条文…条文(;_;)

仲良くなれない条文との仲を取り持ってくださったかのような状況です。勉強のジェット燃料(トランザム✨)を頂けた、そんなご指導の素敵な先生でした。#アガルート

— yuiko (@SeaUu36) July 29, 2021

アガルートの丸野先生の知財の講座、好きです

ほぼ知財初学者だった自分でも半年くらいで効率よく答案書けるレベルまで到達することができました。— ピエール (@pierre4404) October 11, 2021

費用が安い

アガルートの弁理士講座は短答カリキュラムコースが148,000円(税込162,800円)、総合カリキュラムコースが178,000円(税込195,000円)と弁理士講座の相場よりもお安くお買い求めできます。

「安くて講座の内容もコンパクトにまとめられているので、講座の質が不安…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アガルートの弁理士講座は合格率34.4%と全国平均の5.6倍もの実績を残しています。

アガルートは決して講座の内容が不足しているというわけではなく、非常にコスパの良い通信講座ということがわかります。

みんなのツイート見てると早く勉強したくなってきた

引っ越したらすぐ予備校申し込もアガルート、行政書士試験はめっちゃよかったけど弁理士どうなんだろ費用的にかなり魅力的☁️— かぷりこ@TOEIC&弁理士試験 (@cpk_la) November 18, 2021

合格特典が豊富

アガルートの弁理士講座では合格特典として、受講料全額返金、さらにお祝い金として3万円プレゼントといった手厚い合格特典が用意されており、合格すれば受講が無料になるだけではなく、お祝い金も貰えるという非常に太っ腹な制度になっています。

弁理士試験は長く厳しい受験期間が続きますが、このような特典があると勉強のモチベーションも維持しながら勉強を続けられるのではないでしょうか?

アガルート弁理士試験についての詳しい内容説明は下記の記事を参考にしてみてください。

弁理士試験の試験日程まとめ

弁理士試験は非常に長い期間に渡って行われます。

また願書提出方法によって期間が異なっていたり、試験免除を受ける際の証明書を添付しなければならないなど事務作業においても様々な注意点があります。

試験自体も長時間のため、集中力や忍耐力も同時に試されます。

しかし弁理士試験は年に1回しか行われないため、しっかり勉強し合格できるように頑張ってください!