様々な士業がある中で、知的財産権の専門家である「弁理士」は試験内容や仕事の特徴から理系が有利とされています。弁理士に興味がある文系学部の方からすれば、理系の知識が乏しい自分には適性がないのではないかと不安になりますよね。

そこで本記事では「弁理士は理系が有利で文系が不利になると言われている噂の真相」について解説します。また、試験内容や合格率などから、学部による方向性の違いについてもご紹介します。

なぜ文系の方でも取得しようと思うのか、文系の知識は活かされるのか弁理士の謎に迫っていきましょう。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士試験は理系が有利って本当?

職業のイメージから弁理士試験も理系寄りの内容になっているのではないかと思う方も多いのではないでしょうか。

実際は、理工系向けの問題は一部となっており、大半が文理に依存しない問題となっています。

以下の表を用いて、それぞれの具体的な試験内容を確認してみましょう。

| 試験名 | 試験科目 | 出題数 | 試験時間 |

|---|---|---|---|

| 短答式試験 | 特許・実用新案に関する法令/意匠に関する法令/商標に関する法令/工業所有権に関する条約/著作権法・不正競争防止法 | 60問(特許・実用新案のみ20問、その他10問) | 3.5時間 |

| 論文式試験 | 特許・実用新案に関する法令/意匠に関する法令/商標に関する法令/選択科目 | 問題のボリューム等から適宜調整 | 特許・実用新案のみ2時間、その他1.5時間 |

| 口述試験 | 特許・実用新案/意匠/商標 | 問題数の指定がないため時間切れになるまで出題される | 各最大10分 |

参考:弁理士試験

上記の表からも分かるように、基本的に法律に関する内容が出題されるため文理どちらかに偏る内容ではありません。

一方で、論文式試験の選択科目においては、以下の表のように理系科目5つと法律問題1つから1科目選ぶ方式となっています。

| 選択科目 | 分野 |

|---|---|

| 機械・応用力学 | 材料力学・流体力学・熱力学 |

| 数学・物理 | 基礎物理学・電磁気学・回路理論 |

| 科学 | 物理化学・有機化学・無機化学 |

| 生物 | 生物化学 |

| 情報 | 情報理論・計算機工学 |

| 法律 | 民法 |

そのため、理系出身の方であれば5つの中から選べるのに対して文系の方は法律問題1択のみといったように、選択における制限の差があります。

とは言え、それぞれの得意科目が選べるようになっているため、科目選択における有利不利が発生しないように考慮されていると言えます。

従って、弁理士試験においては特別理系の方が有利になるとは考えにくく、学問で大きな差がつかないように調整されています。

弁理士試験の合格率理系と文系どちらが高い?

次に、理系と文系で合格率に差はあるのか、令和3年度の試験結果より確認してみましょう。

| 学問分野 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 理系 | 2,392 | 148 | 6.18% |

| 文系 | 755 | 35 | 4.63% |

参考:令和5年度弁理士試験統計

上記の表によると、母数が約3倍ほど理系の方が多いため比較するのは難しいですが、それでも合格率に文理の差はあまりないことが分かります。

過去の統計をさかのぼっても、若干理系の方が合格率が高い傾向にありますが、試験内容から見ても理系が完全に有利と言い切ることは出来ません。

従って、受験者数は理系の方が多くなっていますが、文系出身の方でもしっかりと試験対策を行うことで十分合格を目指せる資格と言えます。

文系学部は弁理士試験に不利なの?

弁理士は理系が有利と言われていますが、完全に文系が不利というわけではありません。特に、弁理士試験においては文系の知識が活かされる場合も少なくありません。

こちらの項目では、弁理士試験において文系学部が有利に働くケースをご紹介します。

- 選択科目では法律科目を選択可能

- 法学部出身は選択科目以外の法律問題でも有利

理系の方が多いからと言う理由で弁理士資格を諦めるのは大きな間違いです。文系の知識が弁理士試験においてどのように活かされるのか具体的に見ていきましょう。

選択科目では理系科目だけでなく法律科目を選べる

先ほど解説したように、論文式試験の選択科目では理系科目だけでなく法律科目を選ぶことができるため理系の方に有利になり過ぎないように考慮されています。

文系の方でも法学部以外の方は法律科目を学ぶ機会はないので勉強しなければならないことには変わりません。

とは言え、理系科目は高校以上のレベルが必要となるため、理系科目にアレルギーがある文系の方にとって一から学び直すのは非常にハードルが高いと言えます。

そのようなことも踏まえて、文理関係なく受験できるように弁理士試験では選択科目にて調整されています。

従って、弁理士試験において文系出身であることがマイナスになることはありません。

法学部出身は選択科目以外の法律問題でも有利

弁理士試験は筆記試験と口述試験共に法律に関する知識をメインに解答する試験なので、法学部出身の方が有利な内容となっています。

それでも法学部出身の受験者数が少ない理由には、弁護士法により弁護士資格を持っていれば弁理士を行う権利があることが考えられます。

また、法学部の授業でも特許に関して学ぶ機会は少なく、そもそも弁理士の仕事内容に触れる機会も多くありません。

それゆえ、法学部の方は弁護士や司法書士など他の士業を目指す場合が多いため、弁理士を目指す方は他の士業と比較すると少ない傾向にあります。

ただし、法学部の方の中でも行政書士や税理士を目指す場合には、ダブルライセンスとして弁理士の資格を取得すると効果的と言われています。

そのため、文系の中でも法学部の方は、弁理士試験における法学部優位性を活かして資格を取得する方も少なくありません。

学部によって目指すべき弁理士像が異なる?

理系弁理士と文系弁理士はそれぞれ仕事においても活躍できる場が異なります。

こちらの項目では、「理系弁理士と文系弁理士のメリットとデメリット」についてご紹介します。

それぞれで活躍できる場の違いや、出身学部の影響がどのように進路に関わってくるのかについて確認しましょう。

理系弁理士のメリットデメリット

理系弁理士は大学で専攻していた専門分野の知識や企業で培ったスキルを活かして、得意分野に関する特許や著作権をメインで扱う弁理士を目指す進路が一般的です。

そんな理系弁理士のメリットとデメリットは以下の通りです。

| 理系弁理士のメリット | ・専門的知識に優れた即戦力人材とみなされ就職転職が有利に働く

・得意分野に関する知見が豊富なため最新の技術でもスムーズにインプット可能 ・理系弁理士の先輩も多くコネクションが築きやすい |

|---|---|

| 理系弁理士のデメリット | ・法律に関するインプット量が膨大

・理系であっても最新情報を追い続ける必要性あり |

上記の表から、理系弁理士は知的財産周りの法律に関する知識を習得できれば、専門的知識を活かして活躍が期待できると言えます。

ただし、理系と一口に言っても機械系や情報処理系、バイオ系など様々な分野が存在します。

そのため、大手事務所など幅広く事業を展開している事務所に就職した場合には、自分の専門分野と異なる内容を扱うことになり、一から勉強する必要が出てくる可能性もあります。

従って、理系文系関係なく、弁理士に就職後も勉強が必要なことには変わりありません。

文系弁理士のメリットデメリット

文系弁理士は理系弁理士のような専門的な知識を学んでいない方が大半であるため、特許以外の商標や意匠を専門とする弁理士を目指す進路が一般的です。

そんな文系弁理士のメリットとデメリットは以下の通りです。

| 文系弁理士のメリット | ・コミュニケーション力や文章力を文書作成に活かせる

・文系弁理士の人数が少なく安定した需要がある ・語学力に自信がある場合は国際特許に携わる弁理士として将来性が期待できる |

|---|---|

| 文系弁理士のデメリット | ・法律に関する知識に加え理工系の専門的知識も覚える必要があり労力が大きい

・文系弁理士先輩や仲間が少なく悩みを共有しにくい |

文系弁理士は専門的知識が理系弁理士に劣る分をカバーするためにコミュニケーション力や文章力、語学力を活かす必要があります。

また、特許を専門に扱いたい方は夜間大学や理系の資格を取得することで、専門的知識を習得するケースも少なくありません。

文系の方で弁理士を目指す場合には、理系弁理士と比較して進路先が限定される傾向にあることや、専門知識を覚える労力がかかることを念頭に置いておきましょう。

就職力のある弁理士の特徴って何?

ここまでは、文系か理系かによって弁理士になる上でどのようなメリットデメリットがあるのかを説明しました。

ただ実際にスムーズに就職できる弁理士の特徴はどのような方なのでしょうか?

理系学部出身者であること

弁理士の就職活動においてかなり有利になるのが理系学部出身であることです。

試験自体多少理系出身の方が有利と言われていますが、「就職では完全に理系が有利」とまでいわれます。

その理由としては、理系出身者は特に知財業界から歓迎されることが多く、実務で求められる論理的な思考が既に備わっていると判断されるためです。

文系出身の弁理士よりかかる教育的なコストが少ないことに加えて、既に特定分野の専門知識が備わっている点が魅力として写っているのではないでしょうか。

20~30代で弁理士資格を取得すること

年齢が20代から30代の中で弁理士試験に合格をした方は、就職活動でかなり優遇されることが多いようです。

これは特許事務所などに限った話にはなりますが、今後活躍してくれるであろう若手人材の採用はかなり積極的に行われています。

さらに理系出身者であれば厚遇が期待でき、この2つの条件を掛け合わせることで未経験であっても給料がいいケースが期待できるでしょう。

現状の弁理士の平均年齢は約52歳ほどと言われており、少子高齢化によって若い弁理士の価値は年々向上しています。

既に特許出願などの経験があること

これまでご紹介した2つの条件に比べると現実味が薄いですが、合格前後で既に何かしらの実務経験があると就職活動において非常に便利です、

弁理士業界(特に特許系)の領域では経験重視の傾向が強く、合格見込みの方であれば事務所などでインターンシップに参加しておくことをお勧めします。

本格的な業務でなくとも全体の流れや雰囲気を掴んでおくのが重要で、理系の方であれば研究などで忙しいかもしれませんが参加すれば鬼に金棒です。

ぜひ弁理士としての将来像を考えながら、ご自身に合ったルートを選択してみてください!

今後は英語に強い弁理士も求められる?

弁理士は将来的にも期待される士業の一つですが、弁理士として今後活躍するためには「英語力」が求められます。

理由として、グローバル化や国際協力の影響から外国出願を重要視する流れが加速し、さらに国内出願にかけられる予算が減ってしまっている背景も相まって、企業において国際特許出願数が増加傾向にあることが挙げられます。

事実、2019年のWIPOの報告によると、2009年以降日本における国際特許出願は増加傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の影響を多少受けつつも今後も増加する見込みがあると言われています。

国際特許出願が増加すると、今後海外クライアントとのやり取りや英語力を活かした明細書作成が必要になります。

例えば、日本のクライアントが海外で出願する場合や、逆に外国のクライアントが日本で権利を取得する場合もあります。これらの場合には、出願届や明細書を英語に翻訳し、基本的にコミュニケーションは英語となります。

英語が使いこなせるのであれば、日本においては需要が低い商標や意匠専門の弁理士だけでなく特許専門の弁理士として活躍できる可能性も広がります。

以上より、将来的な需要を考えると、英語が堪能な弁理士のニーズがさらに高まることが予想できます。

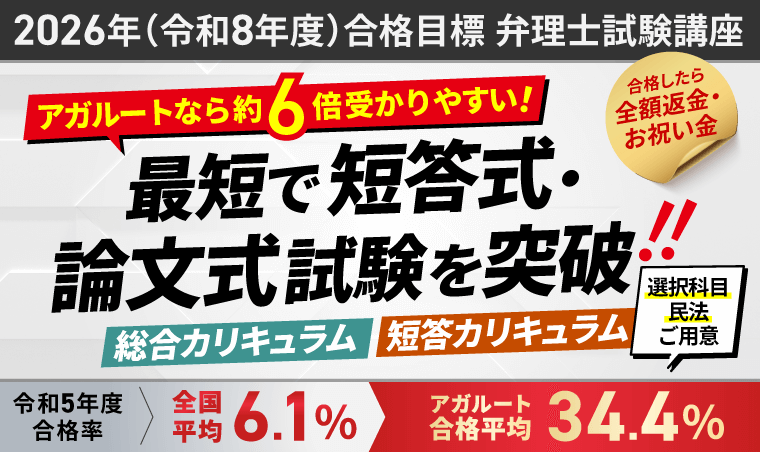

弁理士を目指すならアガルートの通信講座

弁理士試験はトップレベルに難易度の高い試験であり、問題に適性の高い理系の方であっても独学は得策ではありません。

そこで今回は、本試験へ向けて受講者を増やし続けている話題の通信講座アガルートの「弁理士試験講座」を紹介します。

アガルートはレベルの高い講師陣による質の高い講座を、低価格で受講できる点が大きな魅力の通信講座です。

合格率は、全国平均の5.6倍にあたる34.4%を誇ります。

約3人に1人が合格するという実績の高さです。

アガルートの魅力を詳しく解説します。

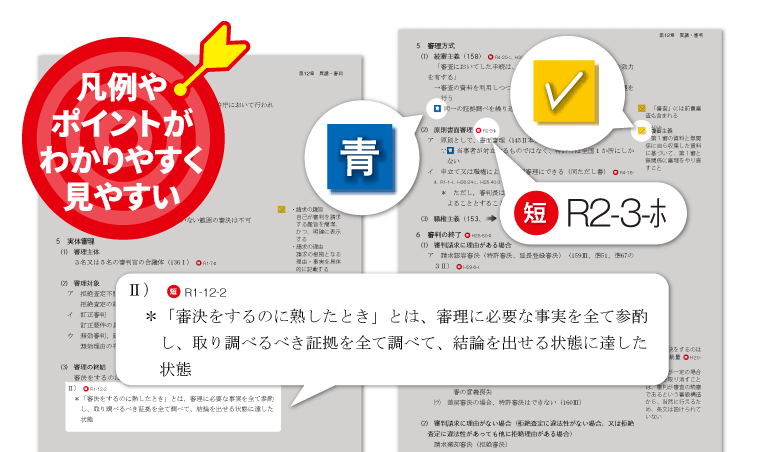

凄腕講師の講座とテキスト

アガルートの弁理士試験講座で教鞭をとっているのは、東京大学法科大学院を卒業し、伊藤塾で多くの受験生を予備試験合格に導いた丸野悟史講師です。

実績のある講師が担当している丸野講師の授業は満足度も高く、何より講師自身が作成しているフルカラーテキストの使いやすさは抜群。

合格に求められるエッセンスを効率重視てインプットするからこそ、現在も圧倒的な人気を誇っているのです。

通信講座の映像は24時間スマートフォンから閲覧できるようになっており、オンライン形式だからこそ時間管理やモチベーションに直結しやすくなっています。

合格で最大全額返金はアガルートだけ

アガルートの最大の特長は、他社にはないレベルの合格特典が充実しているという点です。

アガルートでは弁理士試験本試験に合格すると、受講料を最大全額で返金してもらえる合格特典が用意されています。

ここまで破格の合格特典を提示しているアガルートですが、この特典の多さ・手厚さが講座への魅力を物語っていますね。

他にもアガルートの弁理士講座にはさまざまな魅力があるため、少しでも詳細情報を知りたいと思った方は以下の記事もご覧ください!

弁理士は理系が有利で文系は不利?まとめ

今回、弁理士は理系が有利で文系が不利と言われている噂について解説しました。

弁理士試験は法律問題を中心に出題されるため、試験勉強においては文理の差はありません。

一方で、弁理士の仕事では機械や化学といった理系分野の専門知識を使い特許出願書類を作成する内容もあるので、専門知識を持つ理系が有利と言えます。

ただし、文系弁理士の方でも商標や意匠を専門とすることで活躍でき、文理それぞれで活躍の場があります。

ご自身のコミュニケーション力や語学力など文系の優位性を活かした弁理士を目指してみてはいかがでしょうか。