検察事務官は、検察官のサポート全般を行う国家公務員です。

検察官の捜査のサポートをしたり、裁判記録や調書の管理、事件の受理、令状請求など、裁判に必要なさまざまな事務作業や手続きを行ったりします。

しかし、検察官は知っていても、検察事務官は普段あまり耳にしない職業のため、仕事内容や検察事務官になるにはどのような方法があるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。

今回は、検察事務官を目指す際に知っておきたい、具体的な仕事内容や検察事務官になる方法について詳しく解説します。

また、検察事務官の年収や将来性、検察事務官になるために必要な資格や学歴の有無についても解説していますので、将来検察事務官を目指している人はぜひ参考にしてください。

- この記事で分かること

- 検察事務官の仕事内容

- 検察事務官になる方法

- 検察事務官になるために必要な学歴・資格

- 検察事務官の年収目安・将来性

検察官の仕事内容や業務内容とは?検察官と検事の違いについても解説

公務員講座ならアガルート!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。

通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。

検察事務官試験の難易度

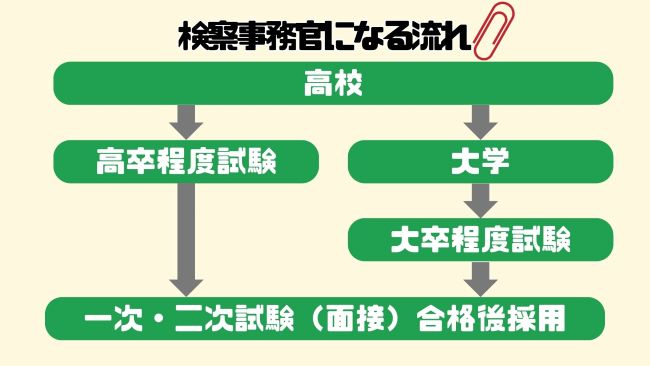

検察事務官になるためには、国家公務員採用一般試験を受験し、合格しなければなりません。

試験合格後は、全国にある検察庁でおこなわれている個別面接に進み、面接をパスできれば検察事務官として働けるのです。

検察事務官試験の合格率は15.6%~16.6%

検察事務官試験の合格率は15.6%~16.6%です。

基本的に学歴は問われませんが、2次の面接試験において高学歴であったり法科大学院卒、法学部など関連学部卒の場合には有利になる場合もあります。

しかし、大卒程度試験、高卒者試験はいずれも国家公務員試験であることから難易度は決して低くはありません。

一次試験通過後の二次面接試験の合格者は、2〜3割程度です。

一次の筆記試験、そして二次の面接試験に合格すれば各検察庁で検察事務次官として本採用となります。

採用後は一定の期間必要な基礎知識や技能の習得を目的とした研修が行われ、個人の能力や適性に応じて捜査・公判部門、検務部門、事務部門いずれかの部門に配属されます。

検察官になるには年齢は関係なし?大学の偏差値はどれくらい必要?

検察事務官試験の合格に必要な勉強時間は1,000時間程度

検察事務官の試験に合格するために、勉強時間は1,000時間程度必要だと考えましょう。

ただし大学卒業をしているか、法学部出身かなど、個人の状況によっても異なります。

検察事務官は、難易度が高い国家公務員という区分です。

1,000時間以下の勉強時間では、公務員採用一般職試験の合格は難しいです。

検察事務官試験の概要

検察事務官試験の概要をまとめました。

試験日程、受験資格を確認しましょう。

検察事務官の試験日程

2024年の検察事務官の試験日程は、以下の通りです。

大卒程度試験

| 日程 | |

| 第1次試験 | 6月2日 |

| 第1次試験合格発表 | 6月26日 |

| 第2次試験 | 7月10日〜7月26日 |

| 最終合格発表 | 8月13日 |

高卒程度試験

| 日程 | |

| 第1次試験 | 9月1日 |

| 第1次試験合格発表 | 10月3日 |

| 第2次試験 | 10月9日〜10月18日 |

| 最終合格発表 | 11月12日 |

大卒程度試験と高卒程度試験の試験日程は異なるため、間違えないようにしましょう。

検察事務官試験の受験資格

検察事務官になるために必要な学歴や資格はありません。

受験資格を満たしていれば、誰でも検察事務官を目指せます。

法律がメインとなる仕事なため、法学部や法律に関する知識がある方が有利になります。

しかし、専攻する学科や学部が法律に関係がない場合でも試験対策をしっかりおこなえば合格できる可能性はあるでしょう。

検察事務官試験が難しいと言われる理由

検察事務官試験が難しいと言われる理由を紹介します。

- 効果的な対策が必要

- 面接試験が難しい

- 豊富な法律知識が求められる

以上のポイントをそれぞれまとめました。

理由①効果的な対策が必要

検察事務官試験には効果的な対策が必要です。

やみくもに勉強しているだけでは、試験範囲を全て網羅することも難しいでしょう。

ただ時間をかければ、法律的な勉強ができるわけではありません。

過去の問題傾向を読み解き、どのような試験内容が多いのかチェックしてください。

効果的な対策に迷ったら、予備校や通信講座を受けることもおすすめです。

理由②面接試験が難しい

検察事務官の面接試験(人物試験)は、コツがいります。

個別面接を受ける時のポイントや注意点、身だしなみについて勉強しましょう。

学習計画に気をつけて面接試験対策をしてください。

筆記試験と並行して、面接試験の対策も行わなくてはなりません。

理由③豊富な法律知識が求められる

検察事務官になるためには豊富な法律知識が求められます。

最新の法令に沿って、取りこぼしがないように勉強を進めましょう。

検察事務官は、公務員の中でも高度な能力が求められる仕事です。

試験合格の難易度は決して易しくありません。

検察事務官試験の難易度を他試験とランキングで比較

検察事務官試験の合格率をほかの士業と比べました。

| 職種 | 合格率 |

|---|---|

| 検察事務官 | 15.6%~16.6% |

| 行政書士 | 13.98% |

| 司法書士 | 3%前後 |

| 税理士 | 19.50% |

| 弁理士 | 6.10% |

検察事務官の合格率は、行政書士よりやや高い数値です。

ただし、士業になるためのプロセスはそれぞれの仕事で異なります。

合格率だけを基準に試験の難易度を判断してはいけません。

検察事務官試験の試験科目

検察事務官になるためには、国家公務員一般試験で合格する必要があります。

試験は、第1次試験と第2次試験の2種類です。

学歴関係なく、試験を受験できますが高卒程度と大卒程度で対象となる試験が異なります。

それぞれの試験内容について、詳しく見ていきましょう。

高卒程度試験

高卒程度試験を受けられる人は、以下の通りです。

- 試験年度の4月1日時点で、高校・中学を卒業した日から2年未満の人

- 試験年度の3月までに高校・中学を卒業見込みの人

高卒程度の人が国家公務員一般試験を受験する場合は、「事務」の区分を受験します。

第1次試験は、基礎能力試験・適性試験・論文試験です。

第1次試験を通過できれば、第2次試験を受験します。

第2次試験では、面接をおこない、検察事務官に適性かどうか判断されます。

採用面接は、事務局長や幹部職員がおこなう場合が多いため志望動機や質問にしっかり答えられるように対策が必要です。

大卒程度試験

大学程度試験を受けられる人は、以下の通りです。

- 21歳以上30歳未満で21歳未満で大学卒業や卒業見込みがある人

- 短大卒業や卒業見込みのある人

大卒程度の人が国家公務員一般試験を受験する場合は、「行政」の区分を受験します。

第1次試験では、基礎能力試験・専門試験・一般論文試験をおこないます。

高卒程度試験とは異なり、専門試験があるのが特徴です。

職種によって試験内容は異なりますが、対策は必要になります。

第1次試験に合格すると、各地方検察庁で面接がおこなわれます。

採用面接が実施された時点で内定をもらえる場合もあれば、採用面接で落とされる場合もあるため油断はできません。

難易度の高い検察事務官試験に合格するポイント

検察事務官試験に合格するポイントは以下の通りです。

- 過去問中心に取り組む

- 予習も積極的にする

- 模擬面接の機会を活用

ポイント①過去問中心に取り組む

検察事務官の筆記試験は、過去問中心に取り組むことがおすすめです。

公務員試験の頻出問題は、ある程度決まっています。

基本問題を理解し、演習を丁寧にすることで効率的に勉強できるでしょう。

大卒者試験の場合、専門科目のうち得意分野に力を入れることも重要です。

ポイント②予習も積極的にする

予習も積極的に行い、2次試験に備えましょう。

過去問を解きながら、苦手分野を探ることも重要です。

つまずいた箇所の法律を、その時点で理解してください。

ポイント③模擬面接の機会を活用

模擬面接の機会を活用すれば、検察事務官採用に近づけます。

予備校が開催している検察事務官の模擬面接は、積極的に申し込んでください。

試験の面接を成功させるためには、慣れることが重要です。

面接で成功するためには、受け答えができる幅を広げましょう。

検察事務官とは

検察事務官とは、検察官(検事)のサポートを行い、裁判が終了するまで検察の補佐を行う職業です。

検察事務官の業務は多岐にわたり、大きく分けて3つの部門があります。

- 捜査・公判部門

- 検務部門

- 事務局部門

検察事務官は全国にある各検察庁で勤務する国家公務員であり、検察事務官になるには犯罪や法律などの高度な法的知識が求められる仕事です。

検察官は司法試験に合格しなければ就くことができない職業ですが、検察事務官は司法試験を受ける必要はありません。

将来的には、検察事務官として10年以上のキャリアを積んだのち、公安職(二) 3級以上の昇級条件を満たすと副検事の受験資格が得られるようになります。

検察事務官の主な仕事内容

検察事務官の仕事は検察の補佐がメインになりますが、「安全で犯罪の無い社会を築く」という理念のもと幅広い分野で社会正義に貢献する仕事をしています。

検察事務官の業務は主に3つの部門に分かれています。

それぞれの部門での検察事務官の仕事内容について一緒に考えていきましょう。

その1:捜査・公判部門の仕事

検察事務官が勤務する検察庁には捜査・公判のための部門があり、そこでの業務が検察事務官のメインの仕事になります。

捜査公判部門では、あらゆる刑事事件で検察官がおこなう取り調べに同席したり、犯罪の立証に必要となる書類を作成したりします。

また、起訴・不起訴の事件処理に関する手続きも仕事の一環です。

被疑者が起訴された場合、実際に裁判にも参加することで公判に必要な手続きをし、適性な刑罰を実現するために検察官を事務的な立場から全力でバックアップします。

近年、パソコンやスマートフォンによる犯罪が増加していることから、押収したパソコンなどに保存されているデータの解析をおこなう「デジタルフォレンジック」の業務もおこなっています。

その2:検務部門での仕事

検務部門は、警察署から送られてくる事件の受理手続きや裁判で言い渡された罰金刑や懲役刑の実行など刑事事件に関する業務をおこないます。

その他にも、検察庁に保管されることになる被告の犯罪歴等の情報、裁判の記録等をデータベース上で管理します。

その3:事務局部門

事務局部門では、職員の人事や給与、文章の発送などをおこないます。

その他にも会計業務等にも携わることがあります。

このように検察事務官は実際の事件に関連する手続きや捜査などの専門業務から検察庁での事務・会計業務まで幅広い分野で仕事を行うことになるのです。

公務員試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら

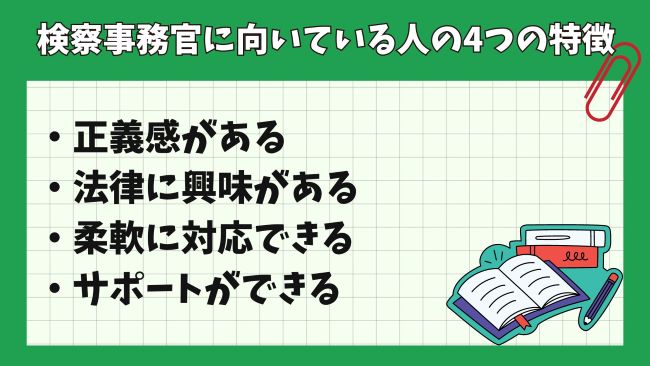

検察事務官に向いている人の特徴

検察事務官に向いている表の特徴として、以下の4つが挙げられます。

- 正義感がある

- 法律に興味がある

- 柔軟に対応できる

- サポートができる

検察事務官には、正義感や仕事を最後までやり抜く力が必要です。

検査事務官は、検査官をサポートしながら事件の真相などを解明しなければなりません。

そのため、感情に流されることなく、物事を客観的に捉えて正しい判断をする必要があります。

また、ミスが許されない仕事なため、冷静に判断する力も大事でしょう。

検察事務官の年収

検査事務官の2023年の年収は、ボーナスも含めて約670万円です。

等級が1〜10級にわかれており、等級によって年収も変動します。

初任給は、一般職は高卒程度で199,920円、大卒程度で235,440円です。

検察事務官の気になる給与や年収ですが、検察事務官としての採用時には一般的な国家公務員と同じ行政職一定の俸給が支給されることになるため、配属先である検察庁がある都道府県によって異なります。

その後職務の特殊性が考慮され、一定の勤務期間(大卒程度試験合格者は約一年、高卒者試験合格者は約五年)を経たら警察官や消防士など「公安職」としての給与が支給されることになっています。

また検察事務官は国家公務員であることから、ボーナスや特別休暇、その他手当など福利厚生が非常に充実しているため安定して働くことができます。

検察事務官の就職先や将来性

検査事務局は、主に最高検察庁、各高等検察庁管内にある地方検察庁で働きます。

採用された検察庁で、捜査公判部門・検務部門・事務局部門のいずれかに配属されます。

一般的に、2〜3年周期で他の部署に異動し、キャリアを積んでいくのです。

また、経験を積むことで、係長や課長に昇進していきます。

多くの案件に関わりながら経験を積むことで高い地位を目指せ、やりがいも更に感じることができるでしょう。

そのため、検察事務官は非常に将来性のある職業であるといえます。

検察事務官試験の独学合格が難しい理由

検察事務官試験の独学合格が難しい理由を確認しましょう。

- 記述式の定義・趣旨などの理解が難しい

- モチベーションを保ちにくい

- 講師に質問できない

自分一人だけの勉強には限界があります。

合格率が高くはない試験に迷ったら、通信講座や予備校への通学もおすすめです。

独学が難しい理由①記述式の定義・趣旨などの理解が難しい

検察事務官試験の記述式試験では、定義・趣旨などの理解が重要です。

文章を作るうち、重要論点の論述スキルも求められるでしょう。

論述は基本的に定義・趣旨を踏まえて行います。

理解が難しい場合は、記述式の解答に時間がかかってしまうことも考えられます。

独学が難しい理由②モチベーションを保ちにくい

自分一人だけで勉強を続けると、モチベーションを保ちにくい傾向です。

独学で法律の勉強をするためには、精神的な強さも必要でしょう。

勉強方法を間違ってしまうと、最低ラインの勉強時間をクリアしても知識が身につきません。

独学で迷ったら、通学や通信講座を考えてもいいですね。

独学が難しい理由③講師に質問できない

独学は講師に質問できないデメリットがあります。

法律の問題をはじめから理解している人は少ないのではないでしょうか。

勉強方法についてのアドバイスも、独学では受けられません。

講師に質問することで、勉強が身につく場合もあります。

検察事務官試験対策におすすめの予備校・通信講座

検察事務官試験対策には、アガルートアカデミーがおすすめです。

アガルートアカデミーは、公務員試験の人物試験対策にも手厚い通信講座といえます。

さまざまな公務員対策に特化したカリキュラムが用意されているので、気になる人はチェックしましょう。

司法試験・予備試験合格を目指すならアガルート!

司法試験・予備試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーテキストと動画講義で、初学者の方でも始めやすいカリキュラムになっています。

オプションを付けることで、自分に合った講座をカスタマイズすることも可能です。

検察事務官になるには国家公務員一般試験に合格しよう

今回は一般的に知られていない検察事務官の主な仕事内容や検察事務官になるにはどのような方法があるのかについて解説しました。

検察事務官になるには国家公務員試験に合格する必要がありますが、非常に高度なスキルと知識を必要とする職業であるため合格の難易度は決して低くはありません。

将来検察事務官を目指している方は以上で紹介したことを是非参考にしてください。