税理士とは、税金に関するスペシャリストであり、税務相談や確定申告など税務申告のサポートを行う仕事です。

税理士になるには、税理士資格を取得する必要があるため、誰にでもなれる仕事ではありません。税理士資格は国家資格の一種で、会計資格の中でも難易度が高いと言われています。

では、難易度が高いとされる税理士資格を独学で取得することはできるのでしょうか。

今回は、税理士資格を独学で取得することは可能なのか、独学受験に向いている人・向いていない人の特徴や傾向について解説します。

また、税理士試験を独学で受験するメリット・デメリットのほか、おすすめの勉強法やスクール・通信講座についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

- この記事でわかること

- 税理士資格試験の概要・受験資格・合格率

- 税理士資格を独学で取得することは可能か

- 税理士資格試験の独学受験に向いている人・向いていない人の特徴

- 税理士資格試験に独学で挑むメリット・デメリット

税理士試験を独学で合格するには?勉強時間とテキスト対策など解説!

税理士資格とは?

まずは、税理士資格とはなにか、どのような仕事ができる資格なのかについて解説します。

税理士資格には3つの独占業務があり、資格取得者でなければ従事することができない仕事があるのも特徴です。

また、税理士に近い仕事として、会計士と司法書士が挙げられますが、具体的にどのような違いがあるのか、それぞれの仕事の特徴や税理士との違いについて理解しておきましょう。

税理士の3つの独占業務

まず、税理士資格を持つと得られる3つの独占業務をご紹介します。

- 税務代理…納税者の代わりに税金の申告、納税を行うことができます。企業でも個人でも可能で、電子申告も含まれます。

- 税務書類の作成…税務署に提出する書類、最も身近なものですと確定申告書書類の作成を代行できます。

- 税務相談…企業でも個人でもできる節税に関する相談を受けることができます。

これら3つの業務は、有償・無性に関わらず税理士資格を持っている人にしか許されない業務です。

そのため、税理士は業務独占資格の一種とも呼ばれています。

税務署職員であっても、資格がなければ税務相談に乗ることはできません。

法律に関わる重要な業務を多く担っていることから、税理士は重宝される分、試験の難易度は高くなっています。

会計士との違い

税理士の仕事は、お金を扱うという面からも、会計士と混同されることが多い職業です。

実際、税理士と会計士の仕事は重なる部分も多いですが、取り扱う企業の規模などに両者の違いがあります。

会計士は、企業の財務諸表を読み解き正しく計上されているか調査し、株主のために企業の信頼性、透明性を担保する仕事です。監査などを実施することもあります。

そのため、会計士が取り扱う仕事は、個人事業主からの依頼よりも事業規模の大きい企業になりやすいのも特徴です。

一方、税理士は、節税対策や融資対策のための仕事が中心となり、中小企業や個人事業主が顧客となることが多いでしょう。

会計士は税理士の独占業務を行うことができますが、税理士は会計士が行うような監査業務を請け負うことはできません。

そのため、会計士は税理士の上位資格であるといわれています。

司法書士との違い

司法書士も、税理士と混同されやすい資格です。

税理士との違いは、不動産登記や相続登記、遺言書の作成などの公的書類の作成を行う点にあります。

仕事は被っていないのですが、公的書類を代筆、提出できる職業である点が似ているかもしれません。

ただし、相続手続きを行う際には両者が必要となり、不動産の登記登録の際に司法書士が、相続税の申告を税理士が行うような形となります。

業務の専門領域はそれぞれ異なりますが、公的な手続きの際に活躍する資格である点ではどちらも重要度の高い資格であると言えるでしょう。

税理士資格は独学で取得できる?

税理士資格取得を目指す人の中には、可能であれば独学で受験したいと考える方もいるでしょう。

独学受験を検討しているのは、予備校やスクール、通信講座などを受講するのは費用が高く、また受講に時間を割くことができないことが理由だと推察されます。

しかし、税理士試験の難易度を客観的に考え、自身の学力や勉強に割ける時間などを考慮した上で判断しなければ、試験に合格することはできません。

ここからは、税理士資格を独学で取得することは可能なのか、可能な場合どの程度の難易度なのかについて解説します。

不可能ではないが難しい

国家資格の一種である税理士資格を独学で取得することは、不可能ではありませんがかなり難易度が高いと言えます。

一般的に、税理士を目指す人は会計事務所や税理士事務所で補佐をしながら、仕事の進め方や必要な知識の基礎を学びます。

独学で税理士資格取得を目指す人の多くは、仕事の中で少しずつ知識を身に付けられたり、分からないことを聞ける環境にいたりするケースがほとんどです。

例えば、まったく税務・会計に関する知識や学習経験がない上に、関連のない仕事に従事している人が、ゼロから独学で税理士試験に合格して資格を得るのは難しいと言えます。

環境要因や知識の有無などで左右される面が大きいため、誰でも簡単に独学で取得できる資格ではないと考えておきましょう。

最低でも3~5年は必要

税理士資格を取得するには税理士試験に合格する必要がありますが、取得には最低でも3~5年は必要だと言われています。

税理士資格取得に何年もかかるのは、合格しなければならない試験科目数の多さが理由です。

税理士試験では、簿記論・会計学論の必須2科目に加え、法人税法・所得税法のいずれかと、その他の選択科目から2科目を選択して受験し、合格する必要があります。

1度に5科目すべてに合格する必要はありませんが、どの科目も難易度が高く、長期間にわたって勉強をしなければならない内容です。

| 必須2科目 | |

|---|---|

| 簿記論 | 450時間 |

| 会計学論 | 450時間 |

| 必須選択科目(いずれか1科目合格が必須) | |

| 法人税法 | 600時間 |

| 所得税法 | 600時間 |

| 選択科目(2科目or1科目+選択必須のもう一方) | |

| 相続税法 | 450時間 |

| 消費税法 | 300時間 |

| 固定資産税法 | 250時間 |

| 住民税法 | 200時間 |

| 事業税法 | 200時間 |

| 酒税法 | 150時間 |

| 国税徴収法 | 150時間 |

一般的には、1度の試験で1~2科目程度受験していき、数年かけて5科目の合格を目指す受験方法を取ります。

そのため、最低でも3~5年程度かかることが予想され、それだけ長期間勉強し続けなければならないのも独学合格のハードルが高い理由の1つです。

税理士試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

税理士資格試験の日程

2024年の税理士試験は下記の日程で実施されます。

- 受験申込受付 2024年4月22日(月)~5月10日(金)

- 試験実施日程 2024年8月6日(火)~8月8日(木)

- 合格発表 2024年11月29日(金)

詳細な日程は年度によって異なるものの、基本的には例年8月頃に試験が実施される傾向にあります。

次年度以降の受験を検討する際には、夏に向けて学習を進められるように意識しておきましょう。

申込方法

税理士試験に申し込む際は、まず受験案内や願書を全国の主要都市にある国税局へ貰いに行く、または郵送してもらえるように郵送請求しましょう。

国税局などで申し込み書類を受け取る場合、基本的に午前9時~午後5時の間に交付を受ける必要があります。

また、申し込みも郵送手配です。直接持参も電子申込もありませんので注意してください。

すでに合格している科目がある場合には、事前に試験免除を申し込む必要があります。

受験料

税理士試験の受験料は、「収入印紙」を申込書の所定の位置へ貼って支払う必要があります。

受験料は、受験する科目数によって異なります。

| 受験申込科目数 | 受験手数料 |

|---|---|

| 1科目 | 4,000 円 |

| 2科目 | 5,500 円 |

| 3科目 | 7,000 円 |

| 4科目 | 8,500 円 |

| 5科目 | 10,000 円 |

税理士試験の受験資格

税理士試験の受験資格には、様々な分野での受験資格が定められています。

・大学3年次以上で、法律学または経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者

・一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学または経済学を1科目以上履修した者

・司法試験合格者

・公認会計士試験の短答式試験に合格した者

・全経簿記検定上級合格者

・税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者

詳細は国税庁ホームページをご覧ください

税理士資格の試験内容

税理士試験の試験内容を紹介します。

各日程ごとに受験科目や試験スケジュールは決まっています。

| 1日目 | |

|---|---|

| 9:00~11:00 | 簿記論 |

| 12:30~14:30 | 財務諸表論 |

| 15:30~17:30 | 消費税法or酒税法 |

| 2日目 | |

| 9:00~11:00 | 法人税法 |

| 12:00~14:00 | 相続税法 |

| 15:00~17:00 | 所得税法 |

| 3日目 | |

| 9:00~11:00 | 固定資産税 |

| 12:00~14:00 | 国税徴収法 |

| 15:00~17:00 | 住民税or事業税 |

免除制度

税理士試験は近年免除制度での資格取得が増えてきています。

分かりやすいのは、弁護士や公認会計士の資格を有している人は、全科目が免除されます。

また、商学、法学に関する大学院を卒業している場合は簿記論や会計系、税法系の科目が免除される場合があります。

全ての科目を1から受験しているよりは使える免除制度は使っていく方が良いでしょう。

税理士試験の難易度・合格率

税理士試験はどれくらい難しいのでしょうか。

ここでは令和元年の合格率を、実施区域別にご紹介します。

科目数も多いですが、全科目を一度に合格するのはかなり難易度が高そうです。それでは見てみましょう。

合格基準

合格基準は、各科目とも満点の60%となっています。

合格科目が、会計学2科目と税法の3科目の合計5科目に達することで、税理士試験合格となります。

また、合格率は毎年10~20%ほどなっているので、難易度はかなり高いものと思われます。

合格率

| 区分 | 受験者数 | 全科目 合格者数 |

全科目 合格率 |

一部科目 合格者数 |

一部科目 合格率 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 727 | 12 | 1.7% | 117 | 16.1% | |||||

| 宮城県 | 1,080 | 16 | 1.5% | 164 | 15.2% | |||||

| 埼玉県 | 1,777 | 33 | 1.9% | 303 | 17.1% | |||||

| 東京都 | 13,220 | 363 | 2.7% | 2,485 | 18.8% | |||||

| 石川県 | 565 | 13 | 2.3% | 89 | 15.8% | |||||

| 愛知県 | 2,574 | 59 | 2.3% | 480 | 18.6% | |||||

| 大阪府 | 5,580 | 166 | 3.0% | 1,059 | 19.0% | |||||

| 広島県 | 867 | 26 | 3.0% | 150 | 17.3% | |||||

| 香川県 | 701 | 17 | 2.4% | 103 | 14.7% | |||||

| 福岡県 | 1,704 | 28 | 1.6% | 268 | 15.7% | |||||

| 熊本県 | 697 | 12 | 1.7% | 118 | 16.9% | |||||

| 沖縄県 | 287 | 4 | 1.4% | 52 | 18.1% | |||||

| 合計 | 29,779 | 749 | 2.5% | 5,388 | 18.1% | |||||

| 30年度合計 | 30,850 | 672 | 2.2% | 4,716 | 15.3% | |||||

税理士試験では最大9教科を一度に合格する事ができますが、一度にすべての科目を合格するのは非常に難しいようです。

令和元年時の合格率を見ると1~3%程度にとどまっています。

どれか1つだけでも合格した場合もカウントされていますが、それでも合格率は20%を切っています。

かなり難易度の高い試験である事が伺えます。

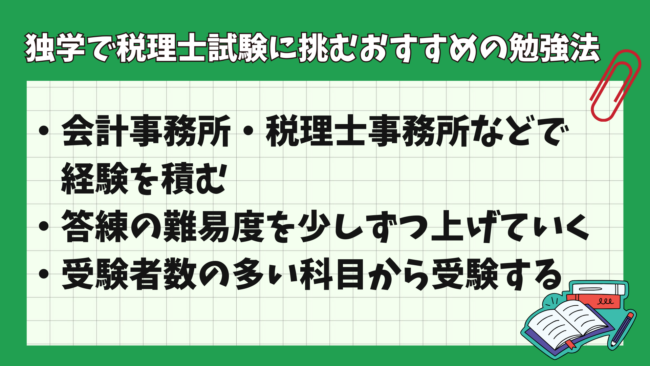

税理士資格試験に独学で挑む際のおすすめ勉強法

税理士資格試験に独学で挑む場合、やみくもに試験勉強を行っても時間がかかるばかりで合格に近づくことができません。

重要なのは、合格に向けて最短で勉強を進めることです。

ここからは、税理士資格試験に独学で挑む場合に意識しておきたい、勉強法や勉強を進める際のポイントについて解説します。

会計事務所・税理士事務所などで経験を積む

税理士資格試験に独学で挑む際は、会計事務所や税理士事務所で実務経験を積みながら、資格取得に向けて勉強を進めることが大切です。

会計事務所や税理士事務所では、税理士資格取得を目指す人に対して、受験料や教材購入費などの補助を出しているところがあります。

また、平日に実施される試験についても配慮してもらえたり、試験勉強のサポートを行っていたりと、事務所に所属していることで勉強が捗るのも利点の1つです。

また、実際に税理士や会計士として働く先輩職員の業務を間近で見ることができるため、実務に即した知識が身に付きます。

そのため、独学で税理士資格試験に挑むときは、会計事務所や税理士事務所で働きながらの受験がおすすめです。

答練の難易度を少しずつ上げていく

独学で税理士試験に挑む際には、答練の難易度を自分のレベルに合わせて少しずつ上げていくことが大切です。

最初から難易度の高い過去問に挑戦しても、正答できないだけでなくなぜその解答になるのかを理解することができません。

そのため、基礎のインプットを終えたらまず基本の問題を解けるようにし、慣れてきたら少しずつ応用問題にチャレンジするなどしてステップアップを図りましょう。

基本問題だけが解ける状態では合格できないため、少しずつ難易度を上げて、最終的に試験本番通りの過去問を繰り返し解けるようにしておく必要があります。

受験者数の多い科目から受験する

税理士試験に独学で挑む際には、1回の試験で1~2科目程度の合格を目標に勉強を進めることが一般的です。

このとき、受験科目は受験者数の多い科目から受験することをおすすめします。

とくに受験者数が多い科目は、必須科目である簿記論と財務諸表論です。この2科目は、税理士試験の登竜門とも呼ばれており、必ず合格しなければなりません。

次いで受験者数が多いのは、所得税法や法人税法です。これは、どちらかに合格しなければならない必須選択科目であることが理由だと推察されます。

選択科目では、国税徴収法や固定資産税の科目の受験者数が多いのも特徴です。

ただし、選択科目については将来的に業務を請ける専門分野に直結するため、合格できる可能性だけでなくキャリア形成を意識して選択する必要があります。

税理士資格試験の独学受験に向いている人

税理士資格試験に独学で挑戦することが向いているのは、以下に該当する人です。

- 会計事務所や税理士事務所での実務経験がある

- 簿記資格をすでに取得している

- 継続力がある

それぞれ、具体的にどのような資質が独学受験に向いているのかを解説します。

会計事務所や税理士事務所での実務経験がある

会計事務所や税理士事務所での実務経験がある人は、税理士資格試験の独学受験に向いています。

独学で受験する場合、勉強を進める中で不明点が出たり、具体的な実務例と結び付けてイメージできなかったりして、思うように学習が進まないこともあるでしょう。

そのようなときに実務で見てきた経験があれば、壁にぶつかっても解決しやすくなります。

また、実務経験を積みながら税理士資格取得を目指している場合は、身近な有資格者に指導を仰ぐことができるのも利点です。

そのため、実務経験がある人や、現在実務経験を積んでいる人は、税理士資格試験の独学受験に向いている環境にあると言えるでしょう。

簿記資格をすでに取得している

簿記資格をすでに取得している人も、独学での税理士資格試験受験に向いています。

税理士試験の受験資格を得るために、簿記1級取得を目指す人も少なくありません。

簿記1級の資格は、税理士試験の内容と重複する部分が多く、簿記試験に向けて行った勉強の知識を活かすことができます。

税理士試験受験に必要な知識が、簿記資格取得の際に身に付いているため、簿記の中でもとくに1級取得者であれば、税理士試験の勉強も独学で進めていくことができるでしょう。

ただし、簿記3級程度の知識の場合には、税理士試験の勉強が思うように進まない可能性があります。

より難易度の高い簿記資格であるほど、税理士試験の勉強で必要な内容に近づいていくと考えておきましょう。

継続力がある

継続力がある人も、税理士資格試験の独学受験に向いています。

税理士資格を得るための試験は、上述の通り3~5年程度かかるケースが一般的です。数年単位の長期間にわたって勉強をし続ける必要があるため、継続力がなければ途中で挫折してしまいます。

根気強く学習を続けなければならない税理士試験では、思うように理解ができず、勉強に遅れが生じることもあるでしょう。

そのようなときにも冷静に少しずつ勉強を進めていける人であれば、独学でも税理士資格試験に合格できる可能性があります。

税理士資格試験の独学受験に向いていない人

税理士資格試験の独学受験を検討している人の中には、独学に向いていない人もいます。以下の項目に該当する人は、独学よりも予備校やスクール、通信講座の受講を検討した方が良いでしょう。

- 会計・税務関連の勉強をしたことがない

- 長期間勉強し続けるモチベーションが続かない

- 数字や計算に苦手意識がある

それぞれ、独学で税理士資格試験に挑む際に、具体的にどのような弊害があるのかについて解説します。

会計・税務関連の勉強をしたことがない

会計や税務関連の勉強をした経験がない人は、独学での税理士試験受験に向いていません。

税理士は、会計や税務関連資格の中でも難易度が高く、初学者の入門資格には適していないためです。

例えば、簿記やビジネス会計検定、FP(ファイナンシャルプランナー)などであれば、未修者でも独学で取得できる可能性があります。

しかし、税理士はまったく知識のない状態から合格を目指す場合、勉強をしたことがない人が独学で挑むのはほぼ困難です。

そのため、会計や税務関連の勉強をした経験がない人は、スクールや通信講座を利用して、指導してもらえる環境で勉強を進めた方が良いでしょう。

長期間勉強し続けるモチベーションが続かない

長期間勉強し続けるモチベーションが続かない人も、独学で税理士資格試験に挑むのに向いていません。

上述の通り、税理士試験は数年間にわたって少しずつ科目合格を目指していく受験方法を取るため、短期集中で受験することができません。

数年単位で合格に向けて勉強をし続けなければならないため、税理士試験に挑むにはモチベーションの維持が必要不可欠です。

長期間の勉強に耐えられるだけの集中力やモチベーションが続かないのであれば、独学で税理士試験に挑むのは避けた方が良いでしょう。

数字や計算に苦手意識がある

税理士資格試験に独学で挑むことが向いていないのは、数字や計算に対して苦手意識がある人も同様です。

税理士試験では、税金の計算問題を避けて通ることはできません。

複雑な財務会計の計算や、税金の算出などに苦手意識があると、独学では思うように勉強を進めることができなくなります。

また、無理をして計算に着手するのはモチベーションの低下にもつながるため、分かりやすく指導してもらえる環境で勉強を進めた方がスムーズです。

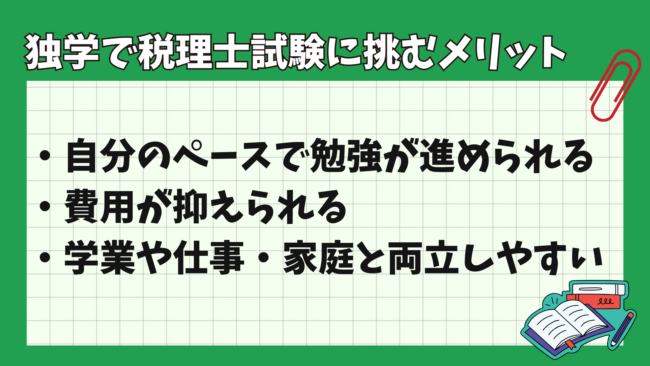

税理士資格試験に独学で挑むメリット

税理士資格試験に独学で挑む場合、独学受験にメリットはあるのか、自分にとってデメリットと比べてメリットの方が上回っているかを判断することが大切です。

ここからは、独学で税理士試験に挑む場合に想定されるメリットや、独学受験の特徴について解説します。

自分のペースで勉強が進められる

自分の好きなペースで勉強が進められるのは、税理士資格試験に独学で挑むメリットの1つです。

とくに、働きながら合格を目指す人にとって、スクールでの講義を時間通りに受講するのは難しい面も多く、スケジュール管理は課題になりやすい部分でもあります。

独学であれば、自分のペースで勉強する時間をコントロールできる上に、重点的に学習したい単元なども周囲に影響されず、納得いくまで勉強することが可能です。

無理なスケジュールで理解できないまま学習が進んでいくよりも、自分のペースで腰を据えて勉強していきたいと考えている人にとっては、独学の方がメリットが大きいと言えます。

費用が抑えられる

勉強にかかる費用が抑えられるのも、独学で税理士資格試験に挑むメリットです。

スクールや通信講座を受講する場合、決して安くはない費用がかかります。場合によっては数十万円単位の出費になることもあるでしょう。

しかし、独学であれば参考書や過去問の購入費用さえ負担すれば良いため、高額な学習費用をかけることなく試験勉強を進めることができます。

税理士資格試験を受験する際にかかる費用を可能な限り抑えたい、スクールなどの受講料が負担になる場合には、独学の方が低コストで受験できるので最適です。

学業や仕事・家庭と両立しやすい

独学で税理士資格試験に挑むメリットには、学業や仕事・家庭と両立しながら勉強しやすいことも挙げられます。

数年単位で試験勉強を続けなければならない税理士資格試験では、勉強と日常生活の両立が欠かせません。

とくに、働きながらであったり、子育て中であったりすると、思うように勉強時間をコントロールできず、毎日決まった時間に勉強をすることが難しい場合もあるでしょう。

独学であれば、早朝、終業後、隙間時間などをうまく活用して勉強を進めることができます。

勉強時間を固定することが難しい、講義受講するまとまった時間が取れない、という場合には、独学の方がスムーズに勉強を進められるかもしれません。

簿記に資格手当はつく?級ごとの給料と取得までの難易度と合格率まとめ

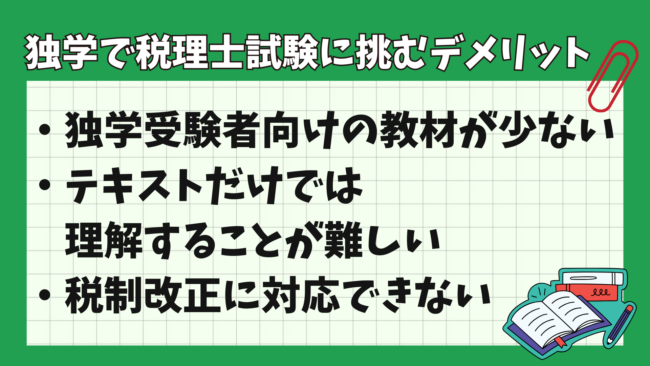

税理士資格試験に独学で挑むデメリット

独学で税理士資格試験に挑むのは、メリットだけでなくデメリットがあることも把握しておかなければなりません。

独学で勉強を始めてから、思ったように勉強が進まず後悔することを防ぐためです。

ここからは、独学で税理士資格試験に挑む場合に想定されるデメリットや、独学で勉強を進める中でぶつかりやすい課題や壁について解説します。

独学受験者向けの教材が少ない

独学で税理士資格試験に挑むデメリットの1つは、独学受験者向けに販売されている市販教材が少ない点です。

税理士資格試験受験者の多くは、スクールや通信講座などを活用しているため、市販教材はあまり充実していません。

独学で税理士になるための勉強をしようとしても、教材が足りず思うように勉強が進まないことがあります。

その点、スクールや通信講座を受講していれば、専用カリキュラムに則った教材や講義を受けながら勉強できるため、独学は教材面での壁にぶつかることが多いと言えるでしょう。

テキストだけでは理解することが難しい

テキストだけで理解できない内容が多いことも、独学で税理士資格試験に挑むデメリットです。

独学の場合、購入した参考書や解説書などのテキスト文面だけを見て、自分で試験科目についての理解を深めていかなければなりません。

しかし、国家資格の中でも取得難易度が高い税理士資格は、テキストだけでは理解することが難しい内容も含まれています。

税金に関する知識や算出方法など、難解な部分も多く、分からないことが出てきても独学では質問したり指導を仰いだりできる相手がいない状態です。

そのため、勉強を進めていく中で疑問点を解消するのに割く時間が増えることから、スクールや通信講座を受講している人と比べて理解に時間がかかる点に注意する必要があります。

税制改正に対応できない

独学で税理士資格試験に挑むデメリットとして、税制改正に対応できない点も挙げられます。

法律は、毎年改正が行われており、試験では最新の税制改正に関する出題が実施されるケースも少なくありません。

数年単位で受験を行う税理士試験では、税金に関する法律の変化に対応することは必須です。

しかし、独学の場合は税制改正に関する情報を自分で収集しなければならず、見落としていると試験で躓く原因になります。

その点、スクールや通信講座を受講していれば、講師からの情報提供を受けられるため、税制改正に関する情報収集の面でも独学はデメリットが大きいと言えるでしょう。

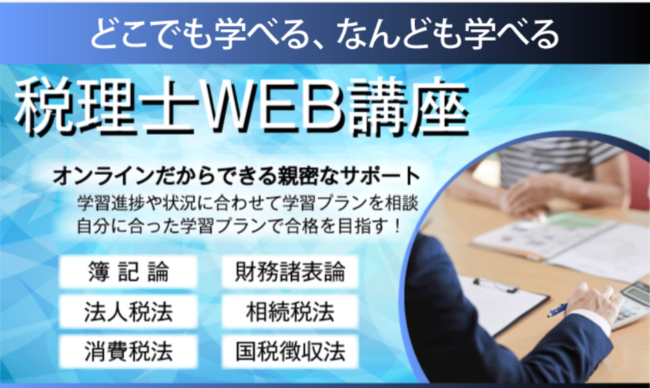

税理士資格取得におすすめのスクール・通信講座

税理士資格取得のために試験を独学で受験する方法以外には、スクールや通信講座を受講して試験対策を行うのもおすすめです。

ここからは、税理士資格取得におすすめのスクール・通信講座を3選ピックアップして、それぞれのカリキュラムの特徴について紹介します。

アガルートアカデミー

税理士資格取得のために、試験に向けてスクールや通信講座を受講するのであれば、アガルートアカデミーの税理士対策講座がおすすめです。

アガルートアカデミーの税理士対策講座は、ネットスクール株式会社が提供しており、24時間いつでも好きなタイミングでオンデマンド講義が受けられます。

また、スマートフォンやタブレットからの視聴も可能で、受講生専用のSNS「学び舎」を通じて分からないことを質問することができるのも魅力です。

必須科目である簿記論・財務諸表論はもちろん、各種選択科目のカリキュラムも充実しています。

価格も簿記論・財務諸表論の標準コースで210,000円(税込)なので、比較的リーズナブルな価格で受講できるのも特徴です。

スタディング

引用:スタディング公式サイト

税理士資格試験対策のために、独学にプラスして通信教材を活用したい方や、受講費用を可能な限り抑えたい方には、スタディングの税理士試験対策講座がおすすめです。

スタディングの特徴は、スマートフォンやタブレット、パソコンからいつでもどこでも好きなタイミングで勉強できる点にあります。

ビデオ講座の視聴のほか、基本問題・応用問題、理論暗記ツールなども充実しているため、隙間時間を活用して、短時間の学習を積み重ねられるのも魅力です。

簿記論・財務諸表論の必須2科目対策コースで、59,800円~89,800円と、10万円以下で受講できるリーズナブルな価格設定となっています。

スタディングの税理士試験対策講座について、詳しくは以下のページで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

スタディングの税理士講座の評判は?口コミからわかる特徴や料金まとめ

LEC東京リーガルマインド

簿記論・財務諸表論を横断しながら、体系的に税理士試験の対策を行いたいのであれば、LEC東京リーガルマインドのぜり士試験対策講座がおすすめです。

LEC東京リーガルマインドでは、簿記未経験者向けに「税理士入門 会計講座」を無料で提供しているため、会計知識の基礎の基礎から学ぶことができます。

模擬試験や答練も受けられるため、インプットだけでなくアウトプットの訓練がしっかりと積めるのも特徴です。

Web受講であれば、248,600円で簿財横断プレミアムコースが受講できます。

また、LEC東京リーガルマインドは、通学受講にも対応しているため、状況に応じて選択すると良いでしょう。通学コースの場合は、272,800円です。

税理士資格試験に挑むなら独学よりも通信講座の受講がおすすめ

税理士資格試験は、5科目に合格する必要があるため、1年ですべての科目に合格することはほぼ困難です。

基本的には、3~5年かけて受験することになりますが、独学の場合はそれ以上に時間がかかることも想定しておきましょう。

独学であっても、合格した科目については受験時に免除制度が適用されるので、毎年1科目ずつ試験に合格していくのもおすすめです。

しかし、難関資格である税理士試験は合格率が低いため、スクールや通信講座を受講して隙間時間を有効活用しながら対策していく必要があります。

とくに、会計や財務関連の勉強をした経験がない人は、無理に独学で挑むよりもスクールや通信講座を利用した方が、効率良く勉強が進められるでしょう。