普段はあまり目立つ職業ではありませんが、公認会計士は会計監査のプロフェッショナルとして、会社の役員や総務・財務部等で働く事ができる資格の一つです。

会社にとって【会計】とは切っても切れない存在で有り、仕事内容は独占業務である財務諸表監査を中心に財務・経理・株式公開支援・会計コンサル等があります。

給料面での安定や、年収の高さからあこがれの職種にもなっています。

また、公認会計士は試験が難しいことでも知られていますが、公認会計士試験に強い大学はどこなのでしょうか。

今回この記事では公認会計士試験に強い大学のランキングや大学・学部は関係あるのか、最新の試験日程などについて紹介します!

公認会計士に強い大学ランキングTOP10

それではさっそく、公認会計士試験における、大学別の合格者数をランキング形式で見ていきましょう。

公認会計士試験は合格者の出身大学などを公表していませんが、「公認会計士 三田会」が独自調べで上位10校を掲載しているため、そちらを参考いたします。

公認会計士に強い大学ランキングTOP10

| 順位 | 大学名 | 合格者数 |

|---|---|---|

| 1位 | 慶應義塾大学 | 171名 |

| 2位 | 早稲田大学 | 131名 |

| 3位 | 明治大学 | 81名 |

| 4位 | 中央大学 | 63名 |

| 5位 | 東京大学 | 60名 |

| 6位 | 京都大学 | 55名 |

| 7位 | 神戸大学 | 54名 |

| 8位 | 同支社大学 | 52名 |

| 9位 | 一橋大学 | 50名 |

| 10位 | 立命館大学 | 50名 |

参考:公認会計士 三田会

2024年度公認会計士試験は、上記の大学が合格者数トップ10に入りました。

2024年度の公認会計士試験は願書提出者総数21,573人、論文式受験者数4,354人、最終合格者数 1,603人となっており、全体の合格率は7.4%でした。

なかでも慶應義塾大学と早稲田大学は100名以上の合格者を輩出しているため、慶應義塾大学と早稲田大学は頭一つ抜けていると言えます。

過去10年で公認会計士に強い大学ランキングTOP10

| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 慶應義塾大学 171名 |

慶應義塾大学 165名 |

慶應義塾大学 187名 |

慶應義塾大学 178名 |

慶應義塾大学 169名 |

慶應義塾大学 183名 |

慶應義塾大学 144名 |

慶應義塾大学 157名 |

慶應義塾大学 139名 |

慶應義塾大学 123名 |

| 2位 | 早稲田大学 128名 |

早稲田大学 128名 |

早稲田大学 109名 |

早稲田大学 126名 |

早稲田大学 98名 |

早稲田大学 105名 |

早稲田大学 115名 |

早稲田大学 111名 |

早稲田大学 96名 |

早稲田大学 91名 |

| 3位 | 明治大学 81名 |

明治大学 101名 |

明治大学 86名 |

明治大学 72名 |

中央大学 74名 |

明治大学 81名 |

中央大学 77名 |

明治大学 84名 |

中央大学 96名 |

中央大学 64名 |

| 4位 | 中央大学 63名 |

東京大学56名 | 東京大学57名 | 中央大学 65名 |

明治大学 60名 |

中央大学 71名 |

明治大学 77名 |

中央大学 77名 |

明治大学 72名 |

明治大学 56名 |

| 5位 | 東京大学 60名 |

同志社大学56名 | 中央大学 56名 |

東京大学 58名 |

立命館大学 52名 |

東京大学 40名 |

東京大学 43名 |

東京大学 50名 |

東京大学 36名 |

同志社大学 33名 |

| 6位 | 京都大学 55名 |

中央大学 55名 |

立命館大学 54名 |

立命館大学 49名 |

東京大学 49名 |

京都大学 38名 |

京都大学 39名 |

京都大学 48名 |

同志社大学 33名 |

関西大学 29名 |

| 7位 | 神戸大学 54名 |

京都大学 50名 |

神戸大学 50名 |

京都大学 41名 |

神戸大学 47名 |

立命館大学 38名 |

立命館大学 39名 |

一橋大学 36名 |

立命館大学 29名 |

関西学院大学 28名 |

| 8位 | 同志社大学 52名 |

神戸大学 44名 |

京都大学 47名 |

神戸大学 38名 |

京都大学 43名 |

神戸大学 36名 |

一橋大学 37名 |

立命館大学 31名 |

関西学院大学 27名 |

神戸大学 28名 |

| 9位 | 一橋大学 50名 |

一橋大学 38名 |

同志社大学 44名 |

大阪大学 36名 |

法政大学 42名 |

一橋大学 34名 |

関西学院大学 34名 |

神戸大学 29名 |

法政大学 27名 |

東京大学 23名 |

| 10位 | 立命館大学 50名 |

法政・立命館大学38名 | 一橋大学 38名 |

一橋大学 35名 |

同志社大学 34名 |

法政大学 34名 |

立教大学 32名 |

専修大学 29名 |

神戸大学 26名 |

専修大学 22名 |

参考:公認会計士 三田会

上記のランキングは過去10年間の大学別公認会計士試験の合格者数です。

昭和50年から変わらず1位は慶應義塾大学、2位は早稲田大学となっています。

過去10年の結果を見ても公認会計士に強い大学トップ2は慶應義塾大学と早稲田大学、続いて明治大学・中央大学、その後に東京大学・立命館大学などが続くと言えそうです。

公認会計士に強い大学の特徴

公認会計士試験のTOP10は毎年同じ顔ぶれが並び、特に慶應義塾大学と早稲田大学は他の追随を許さない合格者数であることがわかりました。

では、これらの大学はなぜ公認会計士に強いのでしょうか。

TOP10の大学の中でも実績の高い、慶應義塾大学・早稲田大学・中央大学・明治大学の特徴を見ていきましょう。

慶應義塾大学の特徴

慶應義塾大学は昭和50年以来、50年近く公認会計士試験の合格者数で第1位を取り続けています。

さまざまな研究室が充実している慶應義塾大学は商学部に「会計研究室」を構えているため、本気で公認会計士を目指す方が集まり安い環境となっています。

また、上記ランキングを作成している「公認会計士 三田会」は慶應義塾大学のOB・OGで構成されており、三田会によるバックアップが非常に充実しています。

試験のサポートから職場見学など公認会計士になるための支援を多数おこなっており、公認会計士になるための環境が整っているため、慶應義塾大学は毎年多数の合格者を輩出しています。

早稲田大学の特徴

早稲田大学も、公認会計士に強い大学として特徴を備えています。

早稲田大学には商学部の支援による「WUCPA(早稲田大学公認会計士講座)」という、公認会計士になるための講座が開かれています。

大学で専門的に公認会計士の対策を取れるため、毎年の合格者数が多いのも納得と言えます。

また、商学部の普段の講義でも公認会計士試験にするような内容を扱うため、多くの場所で公認会計士になるための素養を身につけることができます。

中央大学の特徴

中央大学は大学の構内にある「経理研究所」が、多数の合格者を輩出している要因です。

経理研究所では公認会計士講座を受けることができ、構内にあることや授業料が補助されることから誰もが受けやすい講座となっています。

経理研究所は中央大学の卒業生で構成されていることから非常に親身で、個別指導や質問制度なども整っており、予備校と遜色ない学習ができます。

丁寧なサポートで公認会計士の学習ができるため、中央大学も公認会計士に強い大学として名を連ねています。

明治大学の特徴

明治大学は、日本で初めて「経理研究所」を設けた大学です。

明治大学の経理研究所では、普段の大学の講義に支障がない時間帯に会計士講座が開講され、順を経て公認会計士になるためのサポートが整っています。

中でも最も充実した学習環境の「特別会計研究室」に入ると、外部の提携専門学校の講座をサポート価格で受講できるなど、お得な特典も用意されています。

明治大学も公認会計士になるための環境が非常に充実しており、毎年多くの合格者を輩出しています。

公認会計士試験合格率は大学在学時が高い

日本公認会計士協会の「修了考査について」によると、令和6年の公認会計士試験の大学生の合格率は以下の通りとなります。

| 区分 | 願書提出者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 合格者構成比 |

|---|---|---|---|---|

| 大学院修了 | 1,071 | 60 | 5.6 | 3.7% |

| 会計専門職大学院修了 | 745 | 28 | 3.8 | 1.7% |

| 大学院在学 | 176 | 14 | 8.0 | 0.9% |

| 会計専門職大学院在学 | 207 | 44 | 10.1 | 1.3% |

| 大学卒業(短大含む) | 9,657 | 747 | 7.7 | 46.6% |

| 大学在学(短大含む) | 6,901 | 605 | 8.8 | 37.7% |

| 高校卒業 | 2,255 | 102 | 4.5 | 6.4% |

| その他 | 561 | 87 | 4.6 | 1.6% |

| 合計 | 21,573 | 4,354 | 7.4 | 100% |

上記の表からもわかるように、大学在学中の合格率は全体の8.8%となっており、合格者のうち40%以上が大学在学中で一番高い傾向にあります。

| 年別 | 願書提出者数 | 最終合格者数 | 短答式試験 | 論文式試験 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和6年 | 21,573人 | 1,456人 | 11.9% | 36.8% | 7.4% |

| 令和5年 | 20,317人 | 1,544人 | 11.5% | 36.3% | 7.6% |

| 令和4年 | 18,789人 | 1,456人 | 11.8% | 35.8% | 7.7% |

| 令和3年 | 14,192人 | 1,360人 | 16.7% | 34.1% | 9.6% |

| 令和2年 | 13,231人 | 1,335人 | 16.0% | 35.9% | 10.1% |

公認会計士になるのに有利な学部はある?

日本会計士協会のサイトによると、経済学部・商学部・経営学部出身者の割合が比較的高いものの、昨今では理系学部や法学部などさまざまな分野の出身者が多い傾向にあると記されています。

そこでここでは、合格率の高い学部の特徴や選ぶメリットについて紹介します。

経済学部

経済学部は多様な分野を学べる学部ですが、おもに「理論経済学」「応用経済学」「経済原論」が中心となります。

理論経済学では、経済活動の根底にある原則や法則を数学的に解明する能力を育成し、応用経済学では理論を活用して具体的な経済現象を分析し、解決策を見出す手法を学びます。

経済原論では、経済の基本的な概念、理論、歴史について学びます。

さらに、財政、金融、労働経済などの専門分野を深く探求し、経済全体に対する理解を深めます。

実際の公認会計士試験の論文式試験の選択科目では経済学があり、大学で学んだ内容が活かせると思われます。

経営学部

経営学部は企業やその他の組織における経営理論を学ぶための学部です。

企業管理に必要な基礎知識を習得するために経営管理、経営情報、国際ビジネスなどの専門分野に分かれた課程を選び、企業活動や市場への影響に関する実践的な内容を学びます。

経営学に関する学習内容は公認会計士試験の範囲と多くの部分で重なっており、試験対策がより効果的に進められるメリットがあります。

たとえば会計に関する知識だけでなく、法律などの他の知識も求められます。

経営学部では実務的な経営理論や会計に関する幅広い知識を習得できるため、公認会計士を目指す上で有利な学部のひとつといえるでしょう。

商学部

商学部は、企業活動に関する幅広い知識を客観的に学ぶことができ、特に商品や経営理論に焦点を当てて深く探求することができる学部です。

おもにマーケティング、会計、人材マネジメントなどの実践的なスキルを習得することができます。

また、企業の財務状況を評価する手法や商品の管理技術についても幅広く学べます。

特に公認会計士を目指す学生にとっては会計分野の理論的な基盤をしっかりと学ぶことで、より公認会計士試験に対する理解を一層深めることができると考えられます。

公認会計士は学歴・学部に関係なく目指せる

公認会計士試験に合格する学生が多い経済学部、商学部、経営学部は、試験の学習範囲と一部が重なっていることから有利になりやすいといえます。

上記の学部では、大学での講義を通じて公認会計士試験の学習内容を同時に学ぶことができるため、時間的にも目指しやすいタイミングです。

しかし、公認会計士試験に合格するためには会計に関する知識だけでなく、経済、経営、法律などの幅広い知識も必要です。

実際、公認会計士試験では法学部や理数系学部の学生や卒業生も多く合格していることから、そこまで学部が有利に働くものではないことがわかります。

つまり、公認会計士試験は学歴や学部に関係なく目指せるといえるでしょう。

初学者なら予備校・通信講座がおすすめ

それでは合格者数の多い大学で公認会計士を目指すならどこで学習するのがいいでしょうか。

その答えの一つは、予備校・通信講座で対策をとることです。

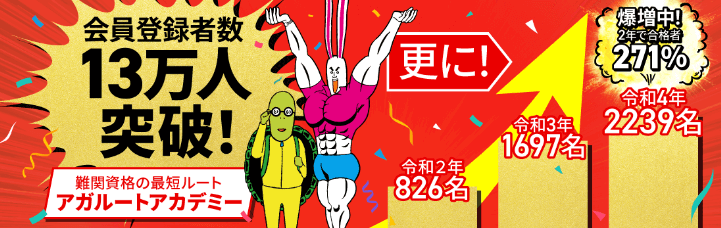

たとえばアガルートは合格実績が非常に高く、公認会計士に強い大学に入らなくても、信頼できる予備校・通信講座で学習すれば十分に合格を狙うことができます。

大学在学時に公認会計士試験合格を目指すメリット

20歳前後は社会人と比較して記憶力や集中力が優れているため、公認会計士試験を受験するにはベストタイミングといえます。

特に大学生の場合、比較的自由に時間を使えるため、勉強時間を確保しやすい点が魅力です。

一般的に、公認会計士試験に合格するためには、約3,000時間から5,000時間の学習が必要とされています。

公認会計士試験は誰でも挑戦できるものの学習範囲が広く、必要な勉強量も多いため、計画的に勉強時間を確保し、着実に学習を進めることが求められます。

一方、社会人から公認会計士試験合格を目指す場合、日中に仕事があることや出張・残業などで帰宅時間が不規則になることが多く、勉強に充てられる時間がかなり限られています。

また、在学中に試験に合格すれば、会計士としての実績を持った状態で就職活動を行うことができます。

公認会計士試験は合格率が10%以下の難関国家試験であることから、会計士としてではなく一般企業でもアピールポイントになるでしょう。

大学在学時に公認会計士試験合格するための学習のポイント

公認会計士試験合格には最低でも3,000時間以上必要とされており、計画的に学習を進める必要があります。

ここでは、大学在学時に公認会計士試験に合格するためのポイントについて紹介します。

できるだけ早めに学習を始める

公認会計士試験に合格するためには先にも述べたように、約3,000時間から5,000時間の学習が必要とされています。

そのため、大学生のうちに公認会計士試験合格を目指すのであればできるだけ早期に学習を開始することがおすすめです。

大手スクールが提供するデータによれば、大学生が公認会計士を目指す際の勉強期間は、一般的に1.5年から2年程度とされています。

大学生は、講義以外の時間を比較的自由に使えるため、社会人に比べて学習時間を確保しやすい状況にあります。

しかし、アルバイトやサークル活動に参加している学生も多く、十分な勉強時間を確保することが難しい場合もあります。

在学中に公認会計士試験に向けて学習を進める場合、3000時間の学習を目指すには、2年で合格を目指す際でも1日あたり最低5時間以上の勉強を計画する必要があります。

アルバイトやサークル活動、授業と両立しながら公認会計士を目指す場合は、大学1・2回生のうちから始めるようにしましょう。

計画的に学習スケジュールを立てる

公認会計士試験は範囲が広く、短答式試験が4科目、論文式試験が5科目から構成されています。

また科目別合格制度が存在しないため、受験者は短答式および論文式の試験で全ての科目を一度に受験し、合格を目指さなければなりません。

そのため、学習を始める前のスケジュールの段階がかなり重要となっていきます。

具体的には、短答式試験では「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目が出題され、全ての科目で同時に合格しなければいけません。

各分野を均等に学習を進める必要があり、自分に適した学習スケジュールを作成し効率的に学習を進めることが大切です。

大学のサポート・予備校・通信講座を利用する

大学在学中に公認会計士試験合格を目指すのであれば、大学独自の支援制度や資格取得のためのスクールを利用するのもひとつです。

例えば、慶應義塾大学には在学生向けの公認会計士スクールがあり、明治大学には日本初の公認会計士養成機関である経理研究所があります。

一部の大学では公認会計士試験に向けた独自の支援制度が整備されている場合があるため、在籍している方はその環境を積極的に活用するのがいいでしょう。

また資格支援が整っていないのであれば、大学に通いながら予備校や通信講座などの資格スクールを利用することもおすすめです。

予備校や通信講座、スクールでは効率的に学習できるスケジュールやカリキュラム、試験合格に向けたノウハウが詰まった教材が揃っています。

さらに専門の講師からの指導を受けられ、質問への対応などのサポートも受けられるため、大学の支援が不十分で独学に不安を感じる方こそ検討してみてください。

公認会計士試験に独学で合格するのは可能?勉強法・おすすめの書籍やメリット・デメリットについて解説!

公認会計士の主な就職先

ここでは、公認会計士の主な就職先について紹介します。

監査法人

公認会計士は資格取得後、大部分が監査法人に就職すると言われています。

公認会計士の実務経験として、監査証明業務の補助が求められるためです。

監査法人は、上場企業やIPO準備企業からの依頼を受け、財務諸表の会計基準への適合性チェックや経営戦略支援などのサービスを行っています。

監査は公認会計士の独占業務であり、企業活動の公正な監視を担っています。 監査法人の業界構造は、Big4監査法人・準大手〜中堅監査法人・中小監査法人に分類され、それぞれ働き方も異なります。

税理士法人

税理士法人では、企業や個人に対して税務に関する相談、税金の計算、確定申告書の作成支援などを主に行っています。

公認会計士は税理士法人でおもに会計および税務に関する専門的な助言をおこなったり、クライアントの税務処理を支援します。

税理士法人に就職することで税法に関する深い知識が求められ、会計の知識と併せて税務戦略を策定する能力が養われるメリットがあります。

監査業務よりも税務に関わりたい方にとって税理士法人はおすすめの就職先だといえるでしょう。

会計事務所

会計事務所はおもに小規模企業や個人事業主に対して、日常的な会計業務、経理処理、財務諸表の作成、税務申告などの支援を行う仕事です。

公認会計士として、会計および税務の専門知識を活かし、中小企業の経営を支援することができます。

なお、監査業務と税務業務のいずれを重視するかは各事務所の方針によって異なります。

公認会計士のキャリアプランとして監査法人での経験を経て独立し、公認会計士事務所を設立する方も多く、将来的に独立を考えている方にはおすすめの就職先です。

一般企業

一般企業でも事業規模が大きい場合や業種の特性により、公認会計士を社内に配置することがあります。

おもな業務としては財務諸表の作成、内部監査、予算管理、財務分析などが挙げられ、企業の財務健全性を維持するために重要な役割を果たします。

また、企業の経営戦略に密接に関与する機会もあります。

経験豊富な公認会計士は、経理・財務のマネージャー職やCFOとして採用されることが多く、金融機関や官公庁からの需要も高いといわれています。

公認会計士試験の流れや試験内容・合格率

公認会計士になるためには、基本的に公認会計士試験に合格する必要があります。

公認会計士試験は2005年までは受験資格が設けられていましたが、2006年以降は撤廃され、誰でも受験できるようになりました。

続いては、公認会計士試験についてみていきましょう。

公認会計士になるまでに必要な流れ

- 短答式試験:4科目※年2回実施

- 論文式試験:5科目※年1回実施

- 実務補修:①②に合格した者で2年間以上の実務補修経験を得る

- 日本公認会計士協会による終了考査

- 内閣総理大臣による確認を受ける

- 公認会計士名簿に登録される

短答式試験は年に2回開催され、どちらか1回に合格することで短答式試験を突破できます。

①~⑥の流れを1つずつこなしていく必要があるため、公認会計士になるためには長い年月を見据えて計画を立てていかなければいけません。

ちなみに、①②ともに一度合格すると2年間は試験が免除してもらえます。

更に②は科目ごとに制度が適応されるので、2年間かけて合格を目指していく事もできます。

試験の申込方法と受験料

最新の試験日程の出願期間を見てわかるように、公認会計士試験の申し込みは試験の3ヶ月ほど前に行われます。

申し込み方法は郵送かインターネットによる方法があり、出願期間の長さや申し込みの手軽さから、インターネットによる出願がおすすめされています。

郵送の場合は受け付けていない会場、インターネットはメンテナンス期間があるなど注意すべき点もあるため、詳しくは公認会計士・監査審査会公式HPをご覧ください。

なお、いずれの場合も受験料は19,500円となります。

公認会計士資格の試験内容

公認会計士の試験内容は短答式試験と論文試験でそれぞれ4科目、5科目受験しなければいけません。

しかし、実際はその内容は被っているものがあり、6科目を勉強すれば試験内容は網羅することができます。

公認会計士の試験内容は、まずは必須科目と選択科目について理解する事で、短答式試験と論文試験のそれぞれの出題内容を理解しやすくなるでしょう。

- 短答式試験

- 必須科目:監査論、企業法、財務会計論、管理計算論

- 論文式試験

- 必須科目:会計学(財務会計論と管理会計論)、租税法、監査論、企業法

- 選択科目:経営学、経済学、民法、統計学 から1科目

公認会計士試験の難易度・合格率

| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 願書提出者数 | 21,573 | 20,317 | 18,789 | 14,192 | 13,231 | 12,532 | 11,742 |

| 短答式受験者数 | 19,564 | 18,228 | 16,701 | 12,260 | 11,598 | 10,563 | 10,153 |

| 短答式合格者数 | 2,345 | 2,103 | 1,979 | 2,060 | 1,861 | 1,806 | 2,065 |

| 論文式受験者数 | 4,354 | 4,192 | 4,067 | 3,992 | 3,719 | 3,792 | 3,678 |

| 最終合格者数 | 1,603 | 1,544 | 1,456 | 1,360 | 1,335 | 1,337 | 1,305 |

| 合格率 | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 9.6% | 10.1% | 10.7% | 11.1% |

上記の表は過去5年間の公認会計士試験の受験者数や合格率をまとめた表になります。

最終合格率は毎年10%前後ですが、令和4年以降は8%を下回る結果となりました。

短答式試験は2回あるため合格率の算出が難しいですが、第1回・第2回それぞれの合格率は例年10%前後、どちらも受験した方の合格率は20%前後となっています。

2回の受験ができる方は合格率が2倍近くなるため、時間のある方は是非2回受験することを検討しましょう。

公認会計士とは

公認会計士は医師・弁護士と並び3大国家資格と呼ばれ、会計のプロフェッショナルとして業務を行います。

企業が日々の業務の成果をまとめる「財務諸表」が正しく作られているかチェックするのが公認会計士であり、最重要業務は「会計監査」です。

働き方も様々あり、監査法人に勤め回って来る案件をこなしてたり独立開業していく事もできるほか、経営コンサルや大手企業の財務や経理で働くこともできます。

公認会計士の独占業務

公認会計士が持つ独占業務は「監査業務」です。

この業務は非常に難しくかつ上場企業には必要不可欠な仕事となるため、非常に需要の高い資格といえるでしょう。

もう一つは、税理士登録を行うことによって得られる「税務」です。

公認会計士は税理士試験を免除して税理士登録できるため、税理士の独占業務である税務も、公認会計士は行うことができます。

公認会計士の平均年収

日本会計士協会では、一般的なサラリーマンの平均給与と会計士の初任給の平均を比較しても、会計士の方が給与が高いことを紹介しています。

- 一般的なサラリーマンの平均年収:422万円

- 公認会計士の初年度年収:500万円

一般的に給与は上がり続け、平均年収は800~1,000万円になると言われています。

公認会計士は高い年収が見込める、非常に魅力的な仕事と言えるでしょう。

公認会計士を目指すならアガルート!

公認会計士試験は非常に合格率が低く、簡単には合格できません。

公認会計士に強い大学は名門が名を連ねていますが、試験は誰でも受験でき、誰でも合格を狙うことができます。

大学ではない方法で公認会計士試験合格を目指すなら、おすすめはアガルートです。

これから公認会計士を目指すなら、ぜひアガルートの受講をご検討ください!

【最新】アガルートのクーポンやセールは?最新の割引・キャンペーン・学割情報まとめ

オンラインで気軽に受講できる

アガルートの講座は、オンラインで気軽に受講できる点が大きな魅力です。

自宅やカフェ、通勤・通学の移動中など、いつでもどこでも学習できます。

忙しい社会人や学生、主婦の方でも、自分のペースで効率的に勉強を進められます。

動画講義は高画質・高音質で提供されており、講師の説明も非常に分かりやすいです。

さらに、スマートフォンやタブレットでの視聴にも対応しているため、時間や場所を選ばずに学習を続けることができます。

サポート体制が充実している

受講生のサポート体制が充実している点も魅力です。

個別指導や質問対応など、学習において困ったことがあればすぐに相談できる環境が整っています。

講師陣は実務経験豊富なプロフェッショナルであり、具体的かつ実践的なアドバイスを受けることができます。

また、模擬試験や答案添削サービスも提供しており、実際の試験に向けた実践的な準備が可能です。

このようなサポート体制により、安心して学習を進めることができ、公認会計士試験に合格するための強力なバックアップを受けられます。

公認会計士試験に強い大学ランキングや2023年試験日程|まとめ

公認会計士に強い大学はダントツで慶應義塾大学と早稲田大学、続いて中央大学・明治大学でした。

これらの大学では公認会計士になるための支援がなされていますが、公認会計士に受験資格はありません。

学歴が重視されない公認会計士は、予備校や通信講座でも十分に活躍を目指せます!

これから公認会計士を目指す方は、ぜひアガルートの公認会計士講座の受講を検討してみてください。