宅建士は毎年20万人以上の受験者がいる人気の国家資格ですが、「取得しても役に立たない」「宅建を取っても意味がない」と言われてしまうこともあります。

しかし実際、結論として宅建は活用することで大いに役立つ資格です。

そこで今回は宅建士の資格は役に立たないと言われる理由や取得するメリットなどについて紹介します。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建は役立つ資格

先ほども述べたように、宅建の資格は役立つ資格です。

理由としては不動産業界では有資格者のみが行うことができる以下の独占業務があるためです。

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印

- 契約書(37条書面)への記名押印

また不動産業では宅建業法により不動産業に従事する担当者の5人に1人は宅建の資格を保有していないといけないというルールがあり、以下の条件でも適用されます。

- 従事する担当者が3名のときそのうち1名は有資格者であること

- 従事する担当者が8名のときそのうち2名は有資格者でないといけない

従業員が多いほど宅建士の資格を持つ人も求められるため、規模の大きい会社や規模が小さくても宅建士は重宝される傾向にあります。

実際、不動産業界では入社後に社員に宅建士の資格取得を勧めるところも多く、あらかじめ取得しておけば就職材のアピールにもなります。

以上のことから宅建は社会的に需要の高い役立つ資格といえるでしょう。

宅建が役に立たないと言われる理由

ここでは、宅建が世間的に役に立たないと言われる理由について紹介します。

希少性がないイメージがあるため

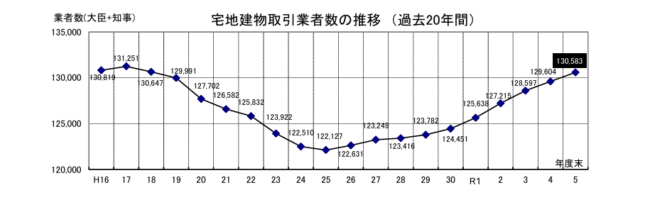

宅建は毎年20万人以上が受験する資格であり、毎年3万人前後が合格している試験です。

ちなみに累計だと、全国に110万人以上の宅建合格者がいるといわれています。

実際、国土交通省のデータを見ても宅建士の割合は右肩上がりとなっていることがわかります。

参照:国土交通省

したがって宅建を取って不動産会社に就職や転職を目指しても、他にも多くの応募者が宅建を持っている可能性が高いということです。

以上のことから宅建は希少性が高いとはいえず、宅建は役に立たないといたイメージにつながっているのです。

不動産営業は資格よりも営業成績が重視される

不動産業界の中では宅建の資格手当がつくところもあるものの、宅建士資格の有無が営業成績に直接影響することはありません。

不動産業界の営業職は営業成績に応じてインセンティブを支給するという企業が多いからです。

実際に不動産営業で成績に大きく影響するのは資格の有無ではなく、売り上げにつながるトークスキルや営業スキルなどが大事だったりします。

会社としては営業成績が芳しくない宅建取得者よりも、宅建をもっていなくても営業成績が優れている社員の方を高く評価する傾向にあります。

以上のことから宅建試験に向けた学習をするくらいなら同じ時間で実務をこなす方が実用的であると考える方にとっては、宅建取得は無駄だと感じてしまうのです。

宅建がなくてもできる業務があるため

不動産業務において宅建士にのみ許されている独占業務には、重要事項説明書の説明・記名押印が挙げられます。

この説明書は取引対象となる不動産の重要な情報をまとめたものであり、不動産取引に関する専門的な知識が必要なため、宅建士だけがこの業務を行うことができます。

宅建士の資格を持たずに重要事項説明を行うことは法律に違反します。

しかし、重要事項説明以外の不動産業務は宅建を持っていない人でも実施できます。

具体的には顧客への営業活動や重要事項説明以外の契約業務などが挙げられます。

重要事項説明を宅建士に依頼すれば業務上の問題は発生せず、宅建士の資格がなくても行える業務が多くあるからこそ宅建士が必ずしも必要ではないと考える人もいるのです。

宅建を取得するメリット7つ

「役に立たない」と言われてしまう宅建士ですが、実際には取得するメリットは多くあります。

ここでは、資格を取得するメリットについて詳しく解説していきます。

就職や転職に有利

不動産業界への就職や転職を目指す際、宅建の資格を持っていれば有利になる傾向があります。

また不動産業界に限らず、金融や保険などの分野でも法律関連の資格を持っていることでライバルとの差別化を図れるメリットもあります。

先にも述べたように、事務所に成年の専任の宅建士を配置することが法律で義務付けられており、その人数は事務所で業務に従事する者の数の5分の1以上でなければならない決まりがあります。

たとえば、業務に従事する者が5人いる事務所では少なくとも1人の宅建士が必要であり、この基準を満たさない場合は営業を行うことができません。

応募者が多数いる場合や同じ条件の応募者がいる際には、宅建資格の有無が選考において重要な要素となることがあります。

社内でのキャリアアップに役立つ

宅建の資格があれば社内でのキャリアアップにつながる可能性があります。

実際、不動産業などの一部の企業では宅建をもっていないと特定の役職に就けないという規定があるところもあります。

また社内のジョブローテーションを通じて年収の向上を目指す際でも宅建の取得が条件となるケースも少なくありません。

例えば、顧客に不動産を販売する住宅営業から販売用の土地を調達する用地営業へとキャリアを進める場合、宅建を持っていないと厳しい面も。

若い時期には販売業務だけでも十分年収は得られるでしょうが、より高い年収を安定的に実現するためには他の職種を経験して業務の幅を広げることが重要です。

特に宅建は勉強時間300時間(半年程度)なので、他の国家資格よりも比較的易しいのでチャレンジしやすいといえるでしょう。

年収アップにつながる

宅建の資格があれば年収アップにもつながります。

厚生労働省のデータによると、宅建士を含む住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円でした。

国税庁の調査によると日本の平均年収は約460万円とされており、他の業界・職種と比べても高水準であることが分かります。

また、宅建の資格手当として3~5万円ほど支給されるケースも多く、資格を持っていない人より年間24~48万円ほど年収が増える見込みとなります。

実際不動産会社やハウスメーカーの中には管理職に昇格するための条件として宅建の取得を必須としている会社もあり、宅建を取って昇格することで収入アップにを実現するのもひとつの手段だといえるでしょう。

顧客や取引先からの信用を獲得できる

宅地建物取引士の国家資格を持っていれば、顧客や取引先からの信頼を得られやすいメリットがあります。

不動産業界には、売買、賃貸、管理など様々な業務があり、一般人には理解しづらい法律用語や専門用語が多く含まれています。

このような場合、宅建の資格を持っていることで顧客に対してより明確に説明でき、同時に安心感を与えることができるようになります。

また、業者間の取引においても同様で、資格を持たない社員が知識不足のまま商談を進めるとトラブルが発生するリスクが高まります。

宅建資格を持っているかいないかで自分の中でも自信につながるので、より多くの顧客獲得や営業成績の向上を目指す方には取っておくことをおすすめします。

キャリアチェンジ・独立開業にも役立つ

宅建の資格を取得して就職や転職を考える際、不動産営業の職に就くことが一般的です。

しかし、実力主義の不動産営業の分野で10年や20年にわたり優れた成績をキープするのは非常に難しいのが現状です。

宅建の資格を持っていることで売買営業を通じて不動産業界での経験を積み、用地営業へのキャリアアップの選択肢を広げることができるようになります。

特に女性の場合はライフスタイルの変化により退職を余儀なくされることもありますが、宅建の資格があればアピールになるので復職もスムーズです。

さらに、年収の向上を目指して独立開業を考える際にも専任宅建士として活動できるため、より自由な働き方を実現することができるでしょう。

プライベートでも活かしやすい

宅建の資格はプライベートでも活かせます。

たとえばマイホームを購入する際に宅建の知識があれば大いに役立ちます。

宅建では不動産に関する知識に加え民法についても学ぶため、高額な契約においても知識が活かせる可能性が高いでしょう。

不当な契約があった際でもいち早く見抜けられます。

また宅建の資格を持つことで家族や友人から不動産に関する相談を受けた際にもアドバイスできるようにもなるでしょう。

他の資格も取りやすくなる

宅建はダブルライセンスを取得したいときにも役立ちます。

主に宅建の資格がある方は以下の資格をダブルライセンスとして取得するのがおすすめです。

- FP

- 行政書士

- 不動産鑑定士行政書士

- マンション管理士

- 管理業主任者

- 司法書士

- 建築士

とくにFPやマンション管理士、管理業務主任者の資格は宅建の一部試験範囲が被っていることから、初学者よりも勉強時間を短くできるメリットがあります。

またFPとのダブルライセンスで不動産購入からライフプランの設計、資産形成のお手伝いといったようにできる業務の幅が広がるので、キャリアアップしていくこともできます。

最近ではダブルライセンス・トリプルライセンスを持つ人も増えてきており、他の宅建士との差別化も図れます。

宅建を取得するメリットはある?デメリットや活かせる業界について紹介 |

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建が役に立つ業界・職種

「役に立たない」と言われることもある宅建士ですが、上記でも触れたように宅建資格をフル活用できる業界も存在します。

これから宅建士の取得を目指す方、既に宅建資格を保有している方は、以下でご紹介する業界での就職や転職を目指すと良いでしょう。

不動産業界

宅建士資格を活かせる代表的な業界は不動産業界です。

宅建士は簡潔に言うと「不動産取引のエキスパート」で、不動産取引における重要事項の説明や契約書への記名押印は宅建士の独占業務です。

また、宅建業法という法律において「宅地建物取引業者(不動産屋のイメージ)の各事務所のスタッフは、5人に1人以上が宅建士でなければならない」という定めがあります。

実際に不動産企業の求人を見ると「宅建士資格必須」「宅建取得者優遇」という文言が多く見られるため、宅建士資格は不動産業界において常に需要があると言えるでしょう。

金融業界

銀行や信託銀行などの金融業界でも宅建資格が役に立つ場面が多くあります。

多くの金融機関では住宅ローンを取り扱っていますが、住宅ローンは不動産を担保にして融資を行うのが一般的です。

また近年では自宅を担保にして金融機関から借り入れを行う「リバースモーゲージ」というローンを利用する人も増えています。

いずれも不動産を評価する方法や不動産に関連した知識が求められるため、宅建士を取得していると有利です。

宅建士資格に加えて不動産業界での勤務経験があれば、金融機関での住宅ローンの審査業務などをスムーズに覚えられるでしょう。

建築業界

大手ハウスメーカーをはじめとした建築業界でも宅建士資格が役に立ちます。

大手ハウスメーカーでは自社で建設した不動産をそのまま販売や賃貸に出すことがありますが、販売や賃貸は「宅地建物取引業」に該当するため宅建士がいなければ行うことができません。

自社物件の不動産取引を行うため、建築会社の中には不動産取引部門を設置して宅建士保有者を重宝するケースが多いです。

そのため、建築士資格と併せて宅建士資格を保有している人は建築会社の中で活躍できる幅が大きく広がるメリットが期待できます。

宅建は転職に有利?不動産以外でも活躍できる転職先・年収についても紹介

宅建取得がおすすめな人

宅建取得はメリットがさまざまありますが、なかには宅建を取得しても役立たなかったと後悔する人もなかにはいます。

そこでここでは、宅建取得がおすすめな人について紹介します。

不動産業界に興味がある人

不動産業界で働きたい人やそもそも不動産に興味がある人は宅建取得に向いています。

不動産業界は宅建の必要性が最も高い業界であり、宅建を取得することで就職がしやすく業務上でも有利になります。

不動産会社に就職した後に受験する方もたくさんいますが、不動産業界で働きたい気持ちがある人は学生のうちなどできるだけ早い段階から始めると時間に余裕があるのでおすすめです。

自分の市場価値を上げたい人

社会人として自身の市場価値を向上させたい方は宅建の資格取得がおすすめです。

先にも述べたように宅建の資格は転職や就職の際に有利になりますし、資格を取得したということで努力できる人材であると好印象を残せるメリットもあります。

特に、不動産業界では宅建士が不足している企業が多く宅建の資格を持っていることで重宝され、採用されやすくなります。

さらに宅建の資格は不動産業界に限らず、建設業界や金融業界を目指す場合でも転職や就職の際にプラスの評価を受けられます。

宅建は社会的に認知度の高い資格であり、基本的な法律知識を習得できるため取得して損をすることはないでしょう。

法律系の資格を取りたい人

宅建は法律関連の資格の中で基礎的な位置づけにあり、比較的取得が容易な国家資格です。

そのため、法律を学ぶための第一歩として挑戦するのにおすすめです。

さらに、宅建を取得した後は行政書士や司法書士、さらには司法試験に挑むこともできます。

法律系の難易度の高い資格に挑戦したいけれど時間が限られている方には、まず宅建からスタートするのが良いでしょう。

宅建の受験資格に制限はない?受験できないケースや欠落事由についても紹介

宅建の試験とは

ここでは、宅建の試験について基本的な概要についてご紹介します。

| 受験資格 | なし |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月の第3日曜日 ※2025年は10月19日予定 |

| 受験料 | 8,200円 |

| 試験形式 | 4肢択一・マークシート形式 |

| 試験時間 | 2時間(13:00~15:00) |

| 試験科目 | 「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4科目 |

ちなみに、過去5年の宅建の合格率をまとめると以下の通りとなります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 241,436 | 44,992 | 18.6% |

| 令和5年度 | 233,276 | 40,025 | 17.2% |

| 令和4年度 | 226,048 | 38,525 | 17.0% |

| 令和3年度 | 234,714 | 41,471 | 17.7% |

| 令和2年度 | 204,250 | 34,338 | 16.8% |

宅建士の合格率は例ね15〜17%程度であり、国家資格の中では易しいものであるものの相当な学習が必要だといわれています。

合格率の低さの理由として、宅建士試験が相対評価方式で実施されていることや明確な合格基準が設けられていないことが挙げられます。

宅建試験に合格するために必要な学習時間の目安は通常300時間程度とされています。

一般的な学習期間は約半年であり、仕事をしながら資格取得を目指す方もたくさんいます。

【最新】宅建試験の試験会場はどこ?場所は選べる?変更できるかなども紹介

宅建は就職や転職で役立つ資格!

今回は宅建士の資格は役に立たないと言われる理由や取得するメリットなどについて紹介してきました。

宅建は希少性が低いことや活用できる業界が限られているイメージが強いことから、しばしば役に立たないといった声が挙がることがあります。

しかし実際は不動産業界だけではなく、金融や保険、建設など宅建の知識が活かせる場はたくさんあります。

また宅建の資格はほかの資格とのダブルライセンスや、転職・独立の際でも宅建の資格は活かせるメリットがあります。

宅建は役に立たないと聞いてモチベーションが下がっている人は今回の記事を読んでぜひ前向きにチャレンジしてみてください。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。