宅建士は不動産の専門的な知識を持つ仕事です。

独占業務が出来たり、設置義務があるなど主に不動産業界での需要が高い業務を担当します。

宅建士の年収は600万円程度となっており、同世代の平均年収より高年収である傾向にあります。

今回は、宅建士の平均年収について、年齢や性別、地域、独立後などに分けてご紹介します。

ほかにも、資格手当の目安や資格を取得するメリットについても解説していますので、宅建士の資格取得を目指している人はぜひ参考にしてみてください。

宅建士の仕事内容や業務内容とは?宅建士ができる事・できない事まとめ

宅建士(宅地建物取引士)の平均年収は600万円程度

厚生労働省のデータによると、宅建士を含む住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円となっています。

しかし、宅建士の平均年収は階級や年齢、男女によってもことなります。

そこでここでは、宅建士の初任給や企業規模、年齢、男女、地域、独立後別にそれぞれの平均年収について紹介します。

宅建士(宅地建物取引士)の初任給の目安

宅建士(宅地建物取引士)の就職・転職1年目の年収目安は、300~400万円です。

求人募集を見ていると、営業職(宅建資格必須)が300万円~500万円で募集されていることが多く、就職・転職直後は平均年収よりやや低い傾向にあります。

また、求人募集では、宅建士を専属宅建士として直接募集している企業はほとんど見かけません。

転職時の求人募集に500万円以上の年収が提示されている場合、業界未経験者ではなく、経験者の中途採用であることが多いため、未経験では300万円前後になると考えておきましょう。

宅建士(宅地建物取引士)の企業規模別の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)の企業規模別の平均年収を以下にまとめました。

| 年代 | 平均年収の目安 |

|---|---|

| 大企業 | 約600万円 |

| 中企業 | 約500万円 |

| 小企業 | 約470万円 |

一般的に、大企業に勤める宅建士の方が、他の規模で務めるのと比べて平均年収が高めです。

しかし、日本人の平均年収は458万円なので、宅建士は小企業勤めであっても高水準の年収を得られることが分かります。

また、宅建士の平均年収は部署や具体的な仕事内容(営業・事務等)、役職についているかによっても変動します。

資格手当が手厚い企業であれば、規模に関わらず高収入を狙える場合もあるでしょう。

参照元:国税庁『令和4年分民間給与実態統計調査』

宅建士(宅地建物取引士)の年齢別の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)の年齢別の平均年収は、以下の通りです。

| 年代 | 平均年収の目安 |

|---|---|

| 20代 | 300万円~400万円 |

| 30代 | 400万円~500万円 |

| 40代 | 500万円~600万円 |

| 50代 | 600万円~700万円 |

| 60代 | 450万円~600万円 |

上記はあくまで目安であり、営業職の歩合給の程度や企業の規模、勤続年数、役職などによって上下します。

宅建士は、40代~50代で年収のピークを迎え、60代になると定年退職後の再雇用契約になるなどして年収が低下することが一般的です。

年齢によって年収が上がるのは、宅建士としての実務能力が向上することに加え、部長や課長クラスに昇進するなど組織運営に携わるようになることが影響しています。

宅建士(宅地建物取引士)の男女別の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)の男女別の平均年収は、以下の通りです。

| 性別 | 給与(年収)・手当 | 賞与 |

|---|---|---|

| 男性 | 477.9万円 | 71.6万円 |

| 女性 | 304.3万円 | 30.2万円 |

これは、令和4年度の業種別及び給与階級別の給与所得者数・給与額の調査結果による数字です。

上記は不動産業・物品賃貸業全体の平均年収・賞与であるため、宅建士のみの金額ではありませんが、目安として参照できます。

また、アルバイト・パート勤務者も含まれているため、正社員であれば上記よりも高い年収になるでしょう。

女性の平均年収が低い背景には、時短勤務・パート勤務などの働き方による影響もあると推察されます。

宅建士(宅地建物取引士)の地域別の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)が含まれる不動産業・物品賃貸業のの地域別平均年収は以下の通りです。

| 管轄の国税局地域 | 平均年収(給与) |

|---|---|

| 札幌 | 421.5万円 |

| 仙台 | 358.5万円 |

| 東京 | 520.5万円 |

| 名古屋 | 353.1万円 |

| 大阪 | 449万円 |

| 広島 | 410.7万円 |

| 福岡 | 441.7万円 |

| 沖縄 | 270.7万円 |

地域別で見ると、やはり東京や大阪、福岡などの大都市圏は年収が高いことがわかります。

同じ業種でも地域によって大きな差があるため、就職・転職時の給与待遇にも影響するでしょう。

上記は、宅建士のみの平均給与額ではありませんが、地域差の目安として参考にしてください。

また、この金額にはパート・アルバイト・契約社員などの労働者も含まれるため、正社員のみに絞ると100~200万円程度高くなることが推察されます。

宅建士(宅地建物取引士)の独立した場合の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)が独立した際の平均年収は、約300~1,000万円と言われています。

独立した場合、企業規模や経費支出の金額、地域などによって事業収益に大きな差が出るため、一概に平均金額通りの収入が得られるとは限りません。

そのため、企業で働きながら給与収入を得ている宅建士よりも、年収の差が大きくなると考えられます。

ただし、事業が軌道に乗れば会社員では超えることが難しい1,000万円以上の年収に到達することも可能です。

宅建資格は就職に役立つ?資格持ちでも不動産屋には入れない事がある?

宅建士(宅地建物取引士)の資格手当は月額1~3万円

宅建士(宅地建物取引士)は、不動産関連企業などで営業職に就くことが多い資格ですが、資格を所持していると資格手当が支給されることがあります。

宅建士の資格手当は、月額1~3万円程度が目安です。

企業によっては資格手当の支給がないところもあれば、5万円以上支給される場合もあるなど、待遇には差があるので事前に確認するようにしましょう。

宅建士(宅地建物取引士)の年収の特徴

宅建士は高収入を得やすい資格ですが、以下の点に注意する必要があります。

- 景気に左右されやすい

- 都市圏と地方で年収の差が大きい

- 成果をあげなければ年収が低い場合もある

景気に左右されやすい

宅建士の年収は、景気の影響を受けやすい点に注意が必要です。

不動産市場は経済全体の動向に敏感であり、景気が良い時には取引件数が増え、宅建士の需要も高まります。

その結果、年収が上昇する傾向があります。

しかし、景気が悪化すると不動産取引が減少し、収入が減少するリスクがある点に注意してください。

不動産業界の動向に左右されるため、景気の変動に対するリスク管理が重要です。

都市圏と地方で年収の差が大きい

上述でも触れましたが、宅建士の年収は勤務する地域によって大きく異なることがあります。

特に都市圏と地方では収入に大きな差が生じることが一般的です。

都市圏では不動産取引が活発であり、物件の価格も高いため、手数料収入が増えやすく、結果として年収も高くなる傾向があります。

一方で、地方では不動産取引が少なく、物件の価格も低いため、年収が低くなる場合があります。

お住いのエリアの宅建士の平均年収と、資格取得までの労力やコストが見合っているか、確認し直しましょう。

成果がなければ年収が低い場合もある

宅建士の年収は、歩合制になっているケースが多いです。

実力成果主義の場合、売上や契約件数などの成果に応じて高収入を得られるでしょう。

その反面、成果が伴わない場合は、基本給のみの収入となるため、年収が低くなるリスクがあります。

特に独立して活動する場合、顧客を獲得し、安定した収入を得るためには営業力や交渉力が求められます。

宅建士の将来性や需要はある?必要なスキルや仕事内容について紹介

宅建士(宅地建物取引士)の平均年収が高い理由

宅建士の資格を持っていると、資格手当が貰えるという企業は非常に多いです。

その理由は、宅建士にしかできない独占業務の存在と、不動産業を運営するためのルールにあります。

理由①宅建士には独占業務がある

不動産を契約するときには、

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書への記名と捺印

- 契約書への記名と捺印

この3点が必ず行われます。そしてこの3つの業務は宅建士の資格を所有していない人が行うことは出来ないと決められています。

つまり、不動産を売るためには宅建士が必須なんです。だからこそ宅建士の資格を持っている人は企業からすれば手放したくない人材なため、資格手当を付けて優遇しているのです。

理由②不動産会社には宅建士の設置義務がある

もう一つ、不動産系企業が宅建士を手放したくない理由があります。

そのルールが、不動産業を営んでいる企業に従事する従業員は5人中1人以上の割合で宅建士でなければならないという決まりです。

会社としては宅建士資格を持った人を余裕をもって採用しておきたいと思っているので、宅建士資格所持者に資格手当を付けて優遇するのです。

宅建士(宅地建物取引士)の資格を取るメリット

宅建士の資格を取得し、大企業に就職できると年収は大幅にアップします。

宅建士の資格取得は、年収がアップするだけでなく、さまざまなメリットがあります。

ここでは、宅建士の資格を取るメリットについて解説していきます。

キャリアアップにつながる

宅建士の資格を取得するメリットにはキャリアアップに綱gるといったものが挙げられます。

不動産業界を中心にほとんどの企業では入社後に宅建士資格の取得が求められたり、昇進の条件として設定されていることがあります。

宅建士は不動産取引に関する専門的な知識を有することを示す国家資格であり、実際に宅建士の資格を活かして管理職やマネージャーなどの役職に就いている人もたくさんいます。

したがって、キャリアアップ・収入アップを目指す場合、まずは資格取得を目標にするのが良いでしょう。

就職や転職で有利になる

宅建士の資格を取得できれば、就職や転職の際に強みとなります。

宅建士は、不動産に関する重要事項の説明ができ、契約書に記名や押印ができる人です。

そのため、不動産業界では欠かせない人材であり、重宝されます。

また、宅建士の合格率は例年15%~17%と低く、簡単に取得できる資格ではありません。

資格を持っていれば、業界未経験の場合でも採用される可能性が高く、就職や転職の際は有利になるでしょう。

また宅建業者は従業員数に応じて宅建士を配置する義務があるため、宅建資格を持つ人材は企業にとって非常に求められる存在です。

不動産に関する実務経験がなくても宅建資格を持つことで就職でも転職でも有利に働くことが期待されます。

活躍の場が増える

宅建士は不動産業界ではかかせない存在であることはもちろん、証券会社や金融機関でも利用できる資格です。

宅建士取得者の主な就職先は不動産関係ですが、銀行の不動産担保の融資の際にも宅建士の知識が活かされます。

企業の中には、宅建士の資格を取得しているだけで、給料の待遇がよくなる場合もあります。

営業の武器になる

宅建士の資格を持つことは不動産業界における営業活動において非常に重要なアドバンテージとなります。

先にも述べたように宅地建物取引士は広く認知されている国家資格であり、顧客からの信頼を得ることができます。

不動産取引は通常、高額なものであり、顧客の生活に大きな影響を及ぼすものなので、専門知識を持つプロフェッショナルにサポートしてもらいたいと考えていることがほとんどです。

そのため、「不動産の専門家」としての地位を持つ宅建士であることは不動産営業において非常に強力な武器となります。

「不動産取引の専門家」としての宅建士からの提案やアドバイスができれば、他の資格のない営業との差別化も図れるでしょう。

宅建士(宅地建物取引士)で年収1,000万円を目指せる?年収を上げる方法

平均年収はあくまで目安であり、平均年収よりも年収が高い宅建士はいます。

また、年収1,000万円以上を稼ぐことも十分可能なため、多く稼ぎたい人は年収をアップさせる方法を把握しておきましょう。

方法①管理職を目指す

企業に就職した場合、就職したばかりのころは給料が低いのが特徴です。

しかし、長く勤めていたり、大手企業で課長や部長まで昇進できた宅建士なら、平均年収1,000万円程度まで給料を伸ばしている宅建士も居ます。

中小企業の場合でも、役職手当などがつくと年収は確実に上がります。

方法②営業成績を上げる

不動産業界の多くは、歩合給で収入が決まります。

そのため、契約件数や契約金額を上げると、収入がアップするのです。

基本給が30万円の場合でも、歩合で月間50万円以上を稼げば、ボーナスと合算して年収1,000万円が実現します。

自分の頑張り次第で収入に反映される点は、モチベーションアップにもつながるでしょう。

方法③独立する

宅建士の資格を取得すれば、自ら不動産業を立ち上げることもできます。

開業の初期段階は困難を伴うものの、事業が軌道に乗れば高い収入を得るチャンスがあり、年収1000万円を超えることも夢ではありません。

しかし、開業にはリスクが伴うため、十分な準備と詳細な計画が必要です。

開業資金の確保はもちろん、顧客を獲得するための戦略を立てたり、同業者との関係を構築したりするためにはしっかりとした覚悟と準備が求められます。

まずは企業での経験を積み、宅建士としてのスキルや実績を磨いた上で独立開業を目指すことがおすすめです。

方法④成約を勝ち取る

不動産仲介業では、不動産の売買価格に応じて不動産仲介手数料を受け取ることができ、これが主な収入源となっています。

ちなみに仲介手数料には上限金額が定められています。

| 受け取る事の出来る仲介手数料 | |

|---|---|

| 不動産の取引額 | 報酬額 |

| 200万円以下 | 取引額の5%以内+消費税 |

| 200万~400万以下 | 取引額の4%以内+消費税 |

| 400万円を超える場合 | 取引額の3%以内+消費税 |

つまり高額な不動産を次々と仲介すればするほど年収はあがっていくという事になります。

昇格や固定給に成果が反映されるケースもありますが、企業によってはインセンティブという形で支払われることも多いです。

方法⑤ダブルライセンスを取得する

宅建士としてさらなる年収増加を目指す場合、不動産関連の他の資格を併せて取得するダブルライセンスを目指すのもひとつです。

例えば、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つことで顧客に対してライフプランに関するアドバイスを行うことができるようになります。

不動産購入は人生における大きな決断であり、長期的な視点での人生設計が求められます。

また賃貸不動産経営管理士の資格を取得すれば、賃料の管理や契約更新、退去時の原状回復など、不動産管理に関する幅広い業務を行うことができます。

就職先によっては賃貸物件の管理業務を担当することもあるため、賃貸不動産経営管理士の資格は大いに役立つでしょう。

ほかにも行政書士として顧客と接する際は宅建士の知識が必要とされる場面が多く、宅建士試験で必要とされる「民法」や「法令上の制限」といった知識は重複する部分もあるのでおすすめです。

実際に、すでに行政書士として活動している方から新たに宅建士の資格を取得するケースも珍しくありません。

他の宅建士と差別化を図りたい方はぜひダブルライセンスに挑戦してみてください。

宅建士(宅地建物取引士)とは

宅建士は「宅地建物取引士」の略称であり、毎年約20万人の受験者を抱える日本で最も規模の大きい国家資格です。

不動産取引の専門家である宅建士になるには宅建試験に合格し、登録実務講習を受けた後に登録を行わなければいけません。

宅建士は不動産の売買や賃貸物件のあっせんを行う際に、土地や建物に関する専門知識を持たない顧客に対して「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセル時の取り決め」など、契約の重要な要素に関する「重要事項の説明」を担当できます。

資格を取得することで不動産に関する重要事項の説明は、宅建士にのみ許可された独占的な業務をおこなえます。

また、不動産の売買や賃貸借の仲介を行う際には従業員5名につき1名以上の宅建士を配置することが義務付けられているので、将来性のある仕事だといえるでしょう。

宅建士(宅地建物取引士)になる方法

宅建士(宅地建物取引士)として働き始めるまでの流れは、以下の通りです。

- 宅建士(宅地建物取引士)の資格を取得する

- 資格取得後に2年間の実務経験を積むか登録実務講習を受ける

- 宅建士(宅地建物取引士)登録を行って宅建士証を取得する

それぞれ手順ごとの概要やポイントについて詳しく解説します。

宅建士(宅地建物取引士)の資格を取得する

宅建士(宅地建物取引士)になるには、まずは宅地建物取引士資格試験を受験して合格する必要があります。

宅建士資格を取得するには、400~600時間程度の勉強が必要です。

宅建士試験の受験資格には、年齢や学歴、実務経験などの制限がないため、誰でも挑戦することができます。

合格率は、毎年15%前後を推移しているため、ほかの法律系国家資格と比べると比較的取得しやすいのも宅建士資格の特徴です。

法律資格おすすめランキング10選!難易度・独学での合格可能性・将来性などを徹底比較

資格取得後に2年間の実務経験を積むか登録実務講習を受ける

宅地建物取引士資格試験に合格したからといって、すぐに宅建士として働くことはできません。

宅建士資格取得後は、2年間の実務経験を積むか、登録実務講習を受ける必要があります。

例えば、資格を取得する前の段階ですでに不動産系企業に就職しており、宅建士の助手などを務めて実務経験を2年以上積んでいれば、この条件はクリアです。

一方で、実務経験がまったくない場合でも登録実務講習を受ければ問題ありません。

登録実務講習を受けるには、約2万円の講習費用が発生します。講習自体は1~2日程度で修了できますが、修了試験に合格する必要があるので備えておきましょう。

宅建の登録実務講習の内容・申し込み方法とは?おすすめ3社の費用比較も

宅建士(宅地建物取引士)登録を行って宅建士証を取得する

2年の実務経験か、登録実務講習を受け終えたら、宅建士(宅地建物取引士)登録を行い、宅建士証を取得しましょう。

宅建士の登録には、登録手数料として37,000円必要です。

資格登録時には本籍地で取得した身分証明書や、法務局で取得できる資格登録していないことの証明書、合格証のコピーなどが必要になります。

また、宅建士資格は有期資格のため、5年に1度法定講習を受けて資格の更新手続きを行わなければなりません。

更新手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

宅地建物取引士(宅建士)の宅建士証更新は5年に1度でOK!更新に必要な手続きと費用・講習を徹底解説

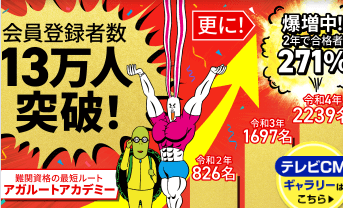

宅建士取得を目指すならアガルートを受講しよう

宅建士の資格取得を目指すなら、アガルートの講座を受講するのがおすすめです。

合格率は60.3%で、全国平均の3.50倍を誇ります。

初学者は「入門総合カリキュラム」、学習経験者は「演習総合カリキュラム」の受講がおすすめです。

毎月1回のホームルームや、学習のサポート、オリエンテーションなど、フォロー制度も充実しています。

経験豊富な講師陣によるわかりやすい解説や質問システムを通じて、疑問点を解決しながら学習を進めることが可能です。

オンライン講座なので、自分のペースで学習を進められ、忙しい社会人や学生にも適しています。

合格特典や割引制度など、お得な特典も満載です。

リーズナブルに、確実に宅建士試験の合格を目指す方は、ぜひアガルートの受講を検討してみてください。

宅建士(宅地建物取引士)の資格を取得して年収アップを実現させよう

資格手当、昇進、そして営業マンなら歩合給の存在もある上に、独立開業するという道もあるため、宅建士の平均年収や給料は非常に複雑で本当にピンキリだという事が分かりました。

年収200万円の宅建士と年収1,000万円の宅建士が居れば、その平均年収は500万円という事になりますからね。

ただし、不動産業は高額なお買い物をするお客様を相手にして成り立っている以上、どうしても景気が悪い時はなかなか調子が上がらないでしょうし、景気に左右されてさらに給料は不安定になります。

結論として宅建士の給料は実力勝負と言えるでしょう。