宅建は受験資格に年齢制限がないことから、大学生のうちでも取得できる国家資格です。

実際、一般財団法人不動産適正取引推進機構のデータでも合格者数万人のうち5,000人以上が「学生」であることがわかりました。

そこで今回は大学生のうちに宅建をとるメリットや勉強時間の目安などについて解説します。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

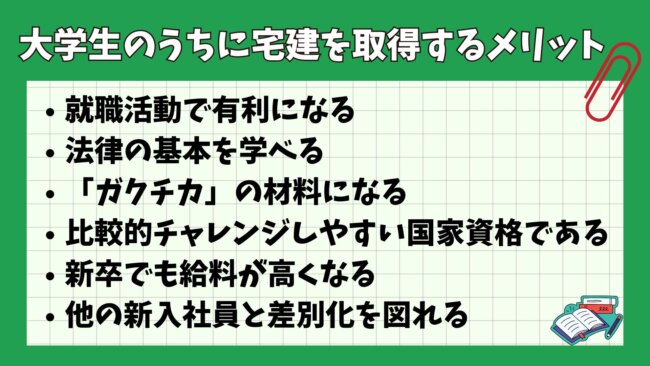

大学生のうちに宅建を取得するメリット

ここでは、大学生のうちに宅建を取得するメリットについていくつかご紹介します。

就職活動で有利になる

宅地建物取引士の資格は主に不動産業界の就職で有利になるメリットがあります。

新入社員に対して入社後に宅建の取得をすすめる企業も多く、大学生のうちに宅建の資格を取得していると社員教育にかかるリソースを最小限に抑えられると判断されます。

会社に貢献できる人材として採用率アップにもつながるでしょう。

さらに宅建士の業務には不動産取引における説明や契約書への記名など、宅建士にしかできない独占的な業務が含まれているので有資格者は重宝されます。

また宅建は不動産業界だけではなく、金融や保険業界への就職でも大きなアドバンテージとなります。

金融・保険業界ではローンに関連する抵当権の取り扱いなど、不動産に関する知識が不可欠となります。

このように宅建は様々な業界や職種で活かせる資格なので、時間のある大学生のうちにとっておくことおすすめします。

法律の基本を学べる

宅建試験対策の学習では権利関係に関連する科目として民法や借地借家法を学びます。

一般社会でも民法に基づく契約が多く、宅建を通じて契約の仕組みなどの実践的な法律知識を習得することが出来るメリットがあります。

さらに、法令上の制限に関する科目では建築基準法や都市計画法など、行政と社会の関係を規定する法律についても学びます。

大悪性のうちに法律の意義や趣旨を考えるきっかけが得られ、広い視野で物事を捉える能力が養われます。

宅建では法律知識を幅広く学習できるので社会人として必要な素養を身につけられますし、就職後でも何かと役立つ場面が数多くあります。

「ガクチカ」の材料になる

宅建を大学在学中に取得することのメリットとして、ガクチカ(学生時代に力を入れた活動)でアピールできる点が挙げられます。

資格をガクチカの一環として活用する場合、資格を取得したという事実というよりも取得に至る過程が重要な要素となります。

特に宅建のように学習範囲が広く、200〜300時間の学習が必要とされる宅建は社会的にも認知度が高いのでおすすめです。

さらに、宅建合格という目標達成のために注いだ努力や学習方法の工夫から得た経験を通じて、目標に対する意欲の高さを効果的にアピールすることもできます。

比較的チャレンジしやすい国家資格である

先にも述べたように、宅建試験に合格するためには約300~400時間の学習が必要だといわれています。

たとえば他の法律関連の資格試験でいうと行政書士は800~1,000時間、司法書士は3,000時間の学習が求められるため、かなり比較的短い時間でチャレンジできるといえます。

参考として、ほかの国家資格や不動産関連の資格取得に必要な勉強時間の目安について紹介すると以下の通りとなります。

| 資格 | 勉強時間の目安 |

|---|---|

| 宅建士 | 約300~350時間 |

| 行政書士 | 約600~1,000時間 |

| 司法書士 | 約3,000時間 |

| 不動産鑑定士 | 約2,000~4,000時間 |

| マンション管理士 | 約500時間 |

また宅建の例年の合格率は15%~17%程度であり、基本的に一桁台の合格率であるほかの国家資格よりもハードルが低い傾向にあります。

新卒でも給料が高くなる

大学生が宅地建物取引士の資格を取得すると、新卒でも給料が高いところからスタートできるメリットがあります。

企業にもよりますが、資格手当として毎月1万~5万円程度の資格手当が給与とは別に支給される傾向にあります。

一般的な新卒社会人の給与が約20万円であることを考えると、毎月数万円の資格手当はかなり大きいでしょう。

さらに、宅建士が就職する不動産業界や金融業界は、もともと平均年収が高いことで知られています。

厚生労働量のデータによると、住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円と言われており、全職種が約400万程度なので高収入だということがわかります。

少しでも高収入の業界に就きたいと考えるなら、ぜひ学生のうちに取得しておくことをおすすめします。

他の新入社員と差別化を図れる

大学在学中に宅建士の資格を取得することで就職の場だけではなく、入社後も同期の新入社員との差別化が図れます。

とくに不動産業界だと多くの企業が採用後に宅建士の資格取得を求められるため、新卒1年目で働きながら勉強を進めるとなるとかなりハードです。

しかし、大学時代から計画的に学習を進め、入社前に宅建士の資格を取得しておくことで仕事に慣れることに集中しやすくなるでしょう。

また宅建を持っていれば上司からの信頼を得るだけでなく、顧客との信頼関係を築くことがしやすくなります。

宅建士は高卒でもなれる?取得するメリットや勉強方法について紹介

宅建は不動産業界で有利!

宅建を持っていると不動産業界で有利になります。

ここでは、宅建が不動産業界でな全重宝されるのかの理由について紹介します。

宅建士にしかできない独占業務がある

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書への記名・押印

- 契約書への記名・押印

上記3つの仕事は独占業務であるため、宅建士資格を保有している者しか行うことができません。

なお上記の独占業務は「宅建士である私が、責任をもって説明し、お客さんの理解を得られました」ということを意味する重要な仕事となっています。

一般的に、多くの人は不動産に関する専門知識は有しておらずまた不動産取引の経験はありません。

健全に不動産取引を行う、つまり不当な契約で一般消費者が不利益を被らないようにするためにも宅建士は社会的に重要な役割を果たしています。

不動産会社では宅建士の設置義務がある

宅地建物取引業者は宅建業法により事務所の従業員5人に対して1人以上の宅建士を配置することが義務付けられています。

もし宅建士が退職した場合、2週間以内にそのポジションを補充するか従業員数を減少させて5人に1人の比率を維持する必要があります。

配置される宅建士は事業所に常勤で勤務し、専従の職務を果たさなければならず、短期契約や複数の事務所での業務を行う者には任せることはできません。

また、宅建士の資格を持つ従業員が退職するたびに他の従業員も辞めさせて5人に1人の比率を維持することは違法となっています。

このため、不動産業界において正社員の宅建士は必要な存在であり、転職でも資格を持っていることで重宝されやすいといえるでしょう。

宅建を取得するメリットはある?デメリットや活かせる業界について紹介

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

不動産業界以外で宅建を活かせる業界

宅建の資格は不動産業界以外でも有利になることがあります。

ここでは、不動産業界以外で就活の際に宅建をアピールできる業界日て紹介します。

金融業界

金融業界では宅建の資格を活かせます。

金融業界では不動産担保ローンの審査や管理、さらには不動産投資に関連する業務で宅建士の専門的な知識が役立ちます。

具体的には銀行や信用金庫、証券会社などでの就職を考えている場合、宅建士の資格を取得しておくことで内定獲得につながる可能性も十分あるでしょう。

また、採用後も人事評価において昇進に有利に働いたり、周囲よりも昇給が早かったりなどさまざまなメリットが期待できます。

建設業界

建設業界でも宅建の資格を持っていると重宝されることがあります。

理由としては不動産開発や建築プロジェクトに関わる際、さまざまな規制や法令に関する知識が求められるためです。

また宅建士の資格をもていることで取引先からの信頼を得やすくるメリットもあります。

知識や経験が不足している新入社員であっても宅建は世間でも知名度が高い国家資格なので、 交渉や契約の締結においても重要な武器となるでしょう。

保険業界

保険業界では火災保険や地震保険といった保険商品を取り扱うことから、不動産に関する知識が活かせる場面が多くあります。

不動産の特性や価値、リスクを深く理解することで、顧客に対して最適な提案を行うことができるようになります。

また宅建の資格は一般企業でもアピールにもなります。

宅建は合格率15~17%の難関資格なので、採用側にとっては「目標に向かって努力できる人」「向上心のある人物」であると好印象を残せるでしょう。

履歴書にも書けるので一見関係ないと思っても記載しておくことおすすめします。

宅建士の就職先は不動産業が多い?活躍できる就職先や重宝される理由について紹介

大学生の宅建合格率はどれくらい?

結論から言うと、代が鵜性のみの他県合格率については公表されていません。

しかし、大学生を含む「学生」の宅建合格率については令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要では11.4%(約5,000人程度)といった結果が出ています。

| 不動産業 | 30.6% |

|---|---|

| 金融業 | 9.0% |

| 建設業 | 8.9% |

| 他業種 | 28.6% |

| 学生 | 11.4% |

| その他 | 11.5% |

また宅建の全体の合格率は受験者全体の合格率は約15~17%で推移しています。

| 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格基準点 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 17.2% | 40,025 | 233,276 | 36点 |

| 令和4年度 | 17.0% | 38,525 | 226,048 | 36点 |

| 令和3年度12月実施分 | 15.6% | 3,892 | 24,965 | 34点 |

| 令和3年度10月実施分 | 17.9% | 37,579 | 209,749 | 34点 |

| 令和2年度12月実施分 | 13.1% | 4,610 | 35,261 | 36点 |

| 令和2年度10月実施分 | 17.6% | 29,728 | 168,989 | 38点 |

| 令和元年度 | 17.0% | 37,481 | 220,797 | 35点 |

一見、合格率だけ見ると非常に難しい資格であると感じるかもしれませんが、国家資格の中ではむしろ易しい方であり不動産関連や法律関連の資格の中では入門的な位置づけにあります。

合格率が低い理由として毎年数万人程度の合格者に収めるために相対評価を採用していることや、基本的に働きながら資格取得を目指す方が多く十分な準備ができないまま試験に臨むケースが多いと考えられます。

しかし大学生は社会人と比べると時間的な余裕もあるので、しっかりと対策すれば大学生でも十分合格できる市悪であるといえるでしょう。

宅建は大学3年までに取得するのがおすすめ

就職活動でアピールにしたいのであれば、大学3年生までに宅地建物取引士の資格を取得することがおすすめです。

なぜなら宅建試験は毎年10月の第3日曜日に実施され、年に一度のみの開催だからです。

一般的な就職活動の解禁日(エントリー受付が始まる次期)は例年3月1日となるため、大学3年生の10月に受験することでそのまま履歴書に記載できます。

また宅建試験の申込期間は例年7月から始まるため、遅くとも大学3年生の7月までに申し込まなければいけません。

申込方法には郵送とインターネットがありますが、インターネットでの申し込みは期間が短いため十分に確認することが求められます。

宅建士は高卒でもなれる?取得するメリットや勉強方法について紹介

宅建は独学でも合格できる?

宅建は独学でも合格できる試験ではありますが、初めて法律関連を学ぶ方やスケジュール管理が苦手な人にはおすすめできません。

なぜなら宅建は試験範囲の全体像を素早く理解し、効率良くスケジュールを立てて勉強を進めていく必要があるからです。

勉強のモチベーションを長期間維持することが難しい方や、法律学習にまったく触れた経験がない場合は、スクールや通信講座を利用するのが確実でしょう。

宅建について

宅建について基本的な情報をまとめると以下の通りとなります。

| 申込日 | 例年7月上旬~下旬 |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月第3日曜日 |

| 合格発表 | 例年11月下旬~12月初頭 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 試験時間 | 午後1時~3時 |

| 開催場所 | 原則、住んでいる都道府県 |

宅建士は例年10月の第3日曜日に開催され、2025年は10月19日に行われる予定です。

開催場所はオンライン申込の場合、専用のマイページでの確認が可能です。

宅建士の試験を受けるには試験の3ヵ月前に申し込みが必要となります。

一時期コロナ禍で例外的に年に2回実施されたケースもありますが、受験の機会は基本的に10月の年1回と覚えておくといいでしょう。

また合格発表は、不動産適正取引推進機構や官報で確認することができます。

合格者には合格通知書が郵送され、次のステップとして宅建士の登録手続きが必要となります。

登録手続きには必要な書類や手数料があるため、事前に確認しておくことが大切です。

大学生が宅建を学習する際のポイント4つ

ここでは、大学生が宅建を学習する際のポイントについて紹介します。

目標ラインを決めておく

宅建に合格したいのであれば、目標ラインについて決めておくことが大事です。

宅建は相対評価方式であることから合格ラインは毎年変動しますが、合格ラインは35点前後といわれています。

したがって、学習を進める上で目標ラインを定めるとすれば、38点を目標にするのがおすすめです。

出題数や難易度は分野によって大きなばらつきがみられますが、合格ラインを超えるためにはどの分野で何点取るかを決めて勉強すると達成しやすいでしょう。

以下は宅建の出題数とそれぞれの目標ラインについてまとめたものですので参考にしていてください。

| 科目 | 出題数 | 目標ライン |

|---|---|---|

| 権利関係 | 14問 | 8~9点 |

| 宅建業法 | 20問 | 18点 |

| 法令上の制限 | 8問 | 5~6点 |

| その他関連知識 | 8問 | 5~6点 |

科目の優先順位を考える

宅建の学習を進める際にはどの分野から学習を始めるかという順序がもかなり重要なポイントとなります。

学習する順番としては「権利関係」→「宅建業法」→「法令上の制限」→「税・その他」が一般的です。

「権利関係」は内容が複雑で難易度が高く、50問中14問がこの分野から出題されるため早めに取り組んでしっかり定着させることが大事です。

次に「宅建業法」は比較的理解しやすい分野ではあるものの、50問中20問が出題されるうえ正答率も高いので落とさないようにしましょう。

「法令上の制限」は出題範囲が広いものの、出題内容には傾向を掴みやすいので要点を押さえれば十分攻略できます。

最後の「税・その他」では得点しやすい問題と難易度の高い問題が混在しているので、頻出問題に重点を置いて学習することが大事です。

過去問を繰り返し解く

宅建は過去に出題された問題を繰り返し解くことで、出題の傾向を把握することができます。

なぜなら本試験では過去の内容を異なる視点から再構成することが多く、過去問題で問われた主旨や論点を理解しておくことが本番での得点獲得につながるためです。

また過去問題を確実に解答できるようになることで、万が一本番で応用問題が出題されても冷静に対処できるようになります。

過去問題を繰り返し解く場合は弱点の特定や問題傾向の理解といった明確な目的を持って学習することが重要です。

ちなみに宅建試験までの時間があまりないといった方は過去問題の解説をすぐに読むことをおすすめします。

理由としては理解できない問題に直面したときに長時間考えるよりも、すぐに解説を確認して解法を覚えることで学習時間を効率的に短縮できるからです。

さらに間違えた問題については、どの過程で誤りが生じたのかをしっかりと把握することが重要です。

模試を積極的に受ける

通信講座で定期的に行われる模擬試験は試験のラストスパートにかけて追い込みをかけるのにおすすめです。

模試を受けるメリットには実際の試験環境を体験しながら時間の使い方を学べるほか、自分の実力を全国レベルで把握できることが挙げられます。

また、不足している知識や学習状況を知ることで今後の学習計画を見直す機会にもなります。

模試の費用は通信講座によりますが、おおよそ3,000円~5,000円程度であることが多いです。

宅建模試は9月に2回程度受けることで、10月の本試験に間に合うでしょう。

2025年の宅建の模試はいつ?何回受けるべき?費用や日程について紹介

大学生のうちに宅建を取得しよう

今回は大学生のうちに宅建を取得するメリットや勉強時間の目安などについて解説してきました。

宅建は受験資格がないため、時間的な余裕のある大学3年生までに取得しておくと就活でも活かせるのでおすすめです。

宅建は半年程度の勉強時間が必要とされているため、春ごろから始め10月の本試験に備えるようにしましょう。

また就職先も不動産業界にとどまらず、建築や保険、金融などで活かせるのでまだ業界が定まっていなくても取得しておくとガクチカとしてアピールできます。

宅建の学習は独学でも進められるものの、モチベーション維持や初めて法律について学ぶ方にとってはハードルが高いため通信講座や予備校などを利用するのが良いでしょう。

今回の記事を参考に宅建の資格取得にチャレンジしてみてください。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。