宅建は毎年20万人以上が受験する、年に1回開催される国家資格です。

合格率は例年15%~17%と、国家資格の中では比較的受かりやすい資格とされていますが、8割以上は不合格となっています。

したがって、宅建試験に落ちた人や不合格者は決して少なくないことがわかります。

合格率が低い原因としては宅建に年齢制限などの受験資格がなく、毎年数万人程度の合格者しか排出されない仕組みだからだとされています。

今回は宅建に落ちる人の特徴や対処法について紹介します。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

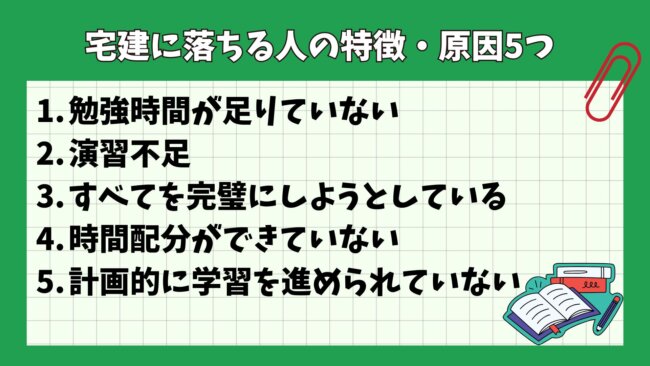

宅建に落ちる人の特徴・原因5つ

ここでは、宅建に落ちる人の特徴や原因について紹介します。

勉強時間が足りていない

宅建に落ちる人の特徴としてまず、勉強時間が足りていないといったものが挙げられます。

宅建は社会人での受験が多い傾向にありますが、社会人ともなると仕事や家事、子育てなど、忙しい日常生活を送っている人がほとんどです。

仕事のために帰宅が遅くなったり、常に疲労が蓄積していること、就業後や休日に友人や上司からの誘いが入ることも珍しくありません。

宅建には半年程度の勉強時間が最低でも必要とされているので、なかなか勉強を継続できずに結果的に宅建の試験に間に合わなくて試験に不合格となるのです。

演習不足

基礎に時間をかけすぎて演習が足りないことも宅建に落ちる人の特徴として挙げられます。

宅建の試験に限らず、資格試験の学習には知識を習得するためのインプット学習と問題を解くアウトプット学習の両方が不可欠です

しかし、宅建に落ちてしまう人にはこれら二つの学習のバランスが崩れていることが考えられます。

インプット学習に過度に時間を費やすことで、問題演習が不足したまま試験日を迎え不合格になるケースは少なくありません。

演習はテキストの問題を解く以外にも模試を受験するといった方法もおすすめです。

すべてを完璧にしようとしている

宅建に受からない人の原因として、出題範囲のすべてを完璧に網羅しようとしていることが考えられます。

すべてを完璧にするまで次に進まないとなると、試験までの期間にインプット学習が完了せず、準備不足のまま試験に臨むことにもつながります。

インプットは確かに重要ですが、インプットを完璧にするまでアウトプットしないといった考えの人は要注意です。

知識を単に記憶するだけでなく、その知識を活用して問題を解決する能力を養うようんしましょう。

さらに試験当日の時間の使い方についても慣れておく必要があります。

時間配分ができていない

本試験を受けた後に時間が足りなかったと感じた人は、学習の時点で時間配分をイメージできていない可能性が高いです。

宅建試験では四肢択一形式の問題が50問出題され、試験時間は2時間となります。

単純に計算すると1問あたりにかけられる時間は2.4分となり、さらに見直しの時間を確保するためには各問題に2分以内に回答する必要があります。

しかし、宅建試験の問題文は長文であり、内容を理解するだけでも一定の時間がかかります。

合格を目指すためには宅建模試を受けるなど試験本番での時間の使い方をしっかりと身につけておく必要があります。

計画的に学習を進められていない

勉強を計画的に継続できていないと宅建試験に不合格となることがあります。

宅建は300時間以上の勉強時間(半年程度)が必要だと言われており、働きながらなどだととくにモチベーションを維持するのは難しいでしょう。

宅建を含む難関資格に合格するには学習を習慣化する必要があります。

習慣化するためには、1日のスケジュールにあらかじめ勉強の時間を確保することがポイントです。

また、毎日の学習によって自分が目標に近づいていると実感できない場合、勉強が楽しくなくなって途中でサボってしまうケースも少なくありません。

宅建試験の範囲は広く、初期のインプット学習を終えるだけでも1〜2カ月かかり、合格という目標が見えない期間が長くなることが多いです。

定期的に模試を受けたり、通信講座やスクールなどで相談できる環境があればモチベーションをキープしやすくなるでしょう。

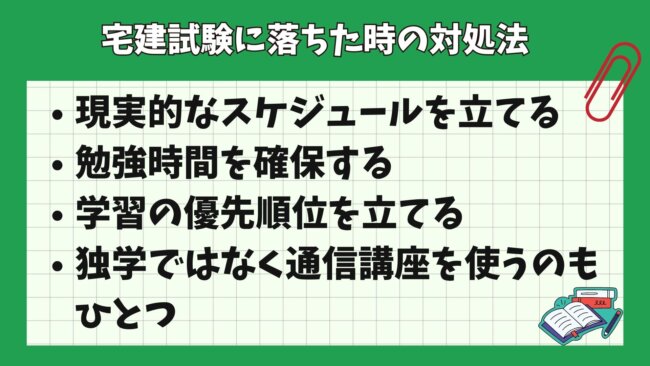

宅建試験に落ちた時の対処法

ここまでで、宅建試験に受からない人の特徴や合格率について紹介をしてきましたが、ここからは試験に落ちないための対処法について紹介していきます。

次こそ絶対に合格したい!という方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

現実的なスケジュールを立てる

宅建資格に受かるためには、宅建試験日から逆算したスケジュールと計画を立てる必要があります。

まずはじめに例年通りであれば、宅建試験は年1回のみ開催され、宅建試験合格までに、初学生の場合は約500時間、既に知識がある場合は約300時間ほど必要とされています。

また、科目数は「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」「権利関係」の4科目あり、配点も大きく異なることから各科目にかける学習時間も意識しながら学習を進めなければいけません。

もう一度宅建試験の合格を目指すためにはそれらの情報は最低限抑え、試験から必要な学習時間を逆算して自分に合った計画を立てていくことをおすすめします。

勉強時間を確保する

宅建試験に何度挑戦しても受からない人の話で一番よく上がるのが、「仕事や学業で勉強する時間がない」ということです。

本職があり学習だけに集中できない中で国家試験を目指すことは難しいですが、

宅建試験の合格平均年齢が36.5歳という仕事盛りな年齢層であったことからも、仕事をしながら宅建資格の取得は十分に目指せるはずです。

しかし、何度も宅建試験に挑戦しても受からない人の多くは、仕事終わりや移動時間などを自分の趣味に当ててしまい上手に活用できていないケースも多く存在します。

もし、どうしても宅建資格が必要で時間が足りないという方は、自分自身にプレッシャーをかけるためにも、休学や休職をすることを視野にいれてもいいかもしれません。

学習の優先順位を立てる

上述したように宅建試験は毎年法改訂があることから、テキストや試験範囲も毎年大きく異なっています。

もう一度簿記試験に向けて頑張ってみようと考えている方は、宅建試験を受ける年度のテキスト・問題集を購入し、まずは通読して全体像を思い出してから問題集などを解き始めるようにしましょう。

また、簿記試験の中でも問題数が多く配点が高い宅建業法を重点的に覚えることをおすすめします。

また、2度目以降の受験者は、法改訂の情報をまとめている予備校やYoutubeチャンネルなどもあるので、そちらを参考にしてみるのはいかがでしょうか。

独学ではなく通信講座を使うのもひとつ

宅建試験に独学で臨むのは不可能ではありません。

しかし、宅建資格は知識のない状態から始めると500時間、知識がある状態でも大体300時間は必要といわれているため、学業や仕事をしている方は1日に取れる学習時間が限られており、受験できる実力を身につけるまでに相当な日数かかってしまいます。

この長期間の学習を、一人だけでプランからモチベーション管理まで行うのはとても難しいことです。

次こそ本気で合格したいのであれば、予備校に通い、短期間で一気に合格を目指してみてはいかがでしょうか。

予備校の中でも、アガルートが開講している『宅建資格講座』は受講者の現状に合わせて講座を選ぶことができるだけでなく、隙間時間で学習が可能なため、ちょっとした時間を有効活用できます。

宅建について

宅建士の試験のスケジュールをまとめると以下の通りです。

| 申込日 | 例年7月上旬~下旬 |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月第3日曜日 ※2025年は10月19日予定 |

| 合格発表 | 例年11月下旬~12月初頭 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 試験時間 | 午後1時~3時 |

| 開催場所 | 原則、住んでいる都道府県 |

宅建士は例年10月の第3日曜日に開催され、2025年は10月19日に行われる予定です。

開催場所はオンライン申込の場合、専用のマイページでの確認が可能です。

宅建士の試験を受けるには試験の3ヵ月前に申し込みが必要となります。

一時期コロナ禍で例外的に年に2回実施されたケースもありますが、受験の機会は基本的に10月の年1回と覚えておくといいでしょう。

また合格発表は、不動産適正取引推進機構や官報で確認することができます。

合格者には合格通知書が郵送され、次のステップとして宅建士の登録手続きが必要となります。

登録手続きには必要な書類や手数料があるため、事前に確認しておくことが大切です。

宅建士の合格率は例年15%~17%

ここでは、過去10年の宅建士の合格率について紹介します。

| 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格基準点 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 17.2% | 40,025 | 233,276 | 36点 |

| 令和4年度 | 17.0% | 38,525 | 226,048 | 36点 |

| 令和3年度12月実施分 | 15.6% | 3,892 | 24,965 | 34点 |

| 令和3年度10月実施分 | 17.9% | 37,579 | 209,749 | 34点 |

| 令和2年度12月実施分 | 13.1% | 4,610 | 35,261 | 36点 |

| 令和2年度10月実施分 | 17.6% | 29,728 | 168,989 | 38点 |

年度にばらつきはあるものの、宅建士の合格率は例年15%~17%で推移しています。

また合格基準点に関しては、過去10年間データをいると31点~38点の範囲で推移していることが分かりました。

平均的には35点前後であり、正答率が70%を超えることが合格の目安となるといえるでしょう。

また宅建士試験の合格点は問題の難易度や受験者の正答率に応じて毎回変動するといった特徴もあります。

日頃の学習や模試では38点程度とれていればほぼ合格でしょう。

宅建のそれぞれの合格ライン

宅建の試験は、民法・宅建業法・法令上の制限・その他の4つの分野から4肢択一式の問題が出されます。

先ほど述べたように宅建は38点以上あればほぼ合格に近い状態となります。

ここでは、それぞれの科目の目標欄について紹介します。

普段の学習や苦手分野を把握したい方はぜひ参考にしてみてください。

| 科目 | 出題数 | 目標ライン |

|---|---|---|

| 民法等 | 14問 | 8~9点 |

| 宅建業法 | 20問 | 18点 |

| 法令上の制限 | 8問 | 5~6点 |

| その他関連知識 | 8問 | 5~6点 |

とくに宅建業法については毎年50問中20問程度出題され、比較的解きやすいため時間をかけて一番はじめに着手することをおすすめします。

また民法も出題数は多いですが、初心者には取りつきにくい科目であり、満点を目指すのはかなりハードルが高いので6割~7割程度の正答率が目標ラインです。

宅建士の難易度は高い?合格率や合格への勉強のコツについても解説

宅建に落ちた理由を見直そう

今回は宅建に落ちる人の特徴や対処法について紹介してきました。

宅建試験に落ちてしまった方には様々な理由がありますが、どんな方でも学習方法次第で合格を目指すことは十分可能です。

不合格になってしまった方はなぜ不合格になってしまったのをしっかり見つめなおすことが何よりも大事です。

不合格になる人の特徴は人によって様々ですが、勉強時間を確保できていなかったことや演習が不十分だったことなどが考えられます。

また自分で宅建の学習を進めるのが不安な方やモチベーション維持が難しい方は通信講座やスクールを利用するのもひとつです。

今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。