「土地家屋調査士の合格後に必要な手続きや費用を全て知りたい!」

「土地家屋調査士として活躍するためにやるべきコトは!?」

「未経験でも独立開業できる?」

などなど、晴れて試験に合格した後も土地家屋調査士として働くには気になるポイントが沢山あります。

特に、合格後の研修や登録など煩雑な手続きはなるべくスムーズに終わらせてしまいたいですよね。

この記事では合格後に必要な手続きやスケジュール、独立のためにすべきことなど、気になるポイントを”分かりやすく”まとめています。

これから土地家屋調査士を目指す方や、晴れて土地家屋調査士に合格された方は是非最後までご覧ください!

土地家屋調査士講座ならアガルート!

土地家屋調査士合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーテキストと動画講義で、初学者の方でも始めやすいカリキュラムになっています。

令和3年度の合格率は36.76%と全国平均の3.51倍だったり、一発受験での合格者全国一位など、多くの実績を出しています。

土地家屋調査士試験の合格後の流れ

土地家屋調査士試験に合格した後の流れは以下の通りです。

【土地家屋調査士試験日と合格後のスケジュール】

10月:筆記試験

1月:筆記試験の合格発表

1月:口述試験

2月:最終合格者発表

2月~3月:合格証交付式

3月~:土地家屋調査士会に登録・入会する

6月頃:新人研修

最終合格者発表後の必須の手続きは「合格証交付式」「土地家屋調査士会への登録」「新人研修」の3つになります。

どれも土地家屋調査士として働く上で必須の手続きとなりますので、ここで簡単に確認しておきましょう!

・「土地家屋調査士会への登録」は義務付けられている

・新規合格者は「新人研修」に参加しなければならない

以下では3つそれぞれの内容について詳しくご紹介していますので、合格後の参考にしてください!

合格証交付式に出席する

土地家屋調査士は他の資格と違って合格証が郵送で送られてくるのではなく「合格証交付式」に出席して合格証が授与されます!

合格証交付式への参加は原則とされていますが、法務局での受け取りなどの代替処置もあり、申し出をすれば他の法務局への変更も可能です。

合格証交付式は最終合格者の発表から10日後程度で開催されています。

式は30分程度で終わり、その後に調査士会の諸先輩方から業務内容やアドバイスなど貴重なお話が聞けることもあるそうです。

土地家屋調査士は人脈が有利に働きやすい業界なので、同じ合格者や先輩調査士の方々と交流を深められる良い機会です!

合格証交付式にはなるべく参加するようにしましょう!

土地家屋調査士会に登録・入会する

土地家屋調査士として働き始めるには「土地家屋調査士会への登録」が必須です。

「土地家屋調査士法 第3章 第8条」にも、土地家屋調査士として活動するには「土地家屋調査士名簿」に氏名や事務所などの登録をしなければならないと定められています。

土地家屋調査士法

第三章 登録

(土地家屋調査士名簿の登録)

第八条 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。

以下では登録方法や、登録に必要な物と費用についてご紹介していきます!

土地家屋調査士会の登録方法

土地家屋調査士会への登録申請について「土地家屋調査士法 第3章 第9条」ではこのように記されてあります。

土地家屋調査士法

第三章 登録

(登録の申請)

第九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

こちらの内容を簡単に説明すると、自分が拠点とする地域の「調査士会」を経由して「調査士会連合会」に登録申請書を提出することで登録できます。

また、調査士会へは登録申請書を直接手渡しするので「いつ申請書を提出するのか」事前に連絡しておきましょう。

調査士会の方々も申請書受け取り時の手続きがあるので、急に提出に行くより事前に連絡しておくと、お互いスムーズに対応できます。

登録申請~登録完了まで10日程度かかるようです。

登録の手続きが終了すれば調査士会から登録完了の連絡が入るので、申請書を出し終えれば後は連絡を待つだけです。

土地家屋調査士会の登録に必要な物と費用

登録に必要な物とかかる費用について簡単にまとめました!

登録手続きに必要な物

・登録申請書(3通、30,000円の収入印紙)

・写真(5枚)

・履歴書(2通)

・資格を証する書面(1通、合格証書)

・身分証明書(2通)

・誓約書(2通)

・戸籍抄本(2通)

・住民票(2通)

入会手続きに必要な物

・入会届(2通)

・印鑑届(1通)

諸経費

・登録手数料 25,000円

・入会金 50,000円

・会館維持管理資金 50,000円

・名札プレート 2,000円

会費

・第1期分(4月〜7月)46,000円

・第2期分(8月〜11月)46,000円

・第3期分(12月〜3月)46,000円

「諸経費」の127,000円にプラスして「会費」1カ月分12,000円と登録申請書費用の30,000円で、登録にかかる費用は合計169,000円になります。

地域によって初期費用が違う可能性がありますが、登録費用は高額になるため登録申請書の提出前に金額等の確認はしておいた方が良いでしょう。

登録申請書の提出と登録費用を収めることで調査士として活動していく事が可能になります。

新人研修会に出席する

土地家屋調査士会への登録が終われば、次に「新人研修会」に参加しなければなりなません。

「新人研修会」は日本土地家屋調査士連合会が行っているもので、その年の新規合格者は必ず参加する必要があります。

新人研修は2泊3日の泊まり込みでの研修となっており、一般的に6月頃に開催されています。

新人研修の実施目的

新人研修の実施目的について「日本土地家屋調査士連合会の要項」を一部抜粋したものがこちらです。

日本土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士としての道を歩み始めた新入会員、新人

研修未修了者の皆様を対象に、土地家屋調査士としての必要な心構えと基礎知識を習得して

もらうための新人研修を実施します。土地家屋調査士は、市民の要請と期待に応えるため、常に自己研鑽を続け、自身の資質向

上と業務についての専門知識を深めるために研修を受けなければなりません。新人研修はそ

の第一歩です。また、この新人研修は、全国の新入会員が一堂に会する数少ない機会の一つです。異なる

地域の仲間との出会いの場でもありますので、この機会に交流を図りましょう。

このように新人研修は、土地家屋調査士としての「必要な心構え」や「基礎知識を習得」を目的として実施されています。

さらに新規合格者でなくても受講を希望する方には聴講が認められているので、基礎を学び直す目的で聴講参加される先輩調査士も多く、勉強だけではなく交流も増やせる良い機会になります。

新人研修には基礎を再勉強したくなった時も積極的に参加すると良いでしょう。

新人研修の日程と研修内容

以下では、開催日時や研修内容について「令和3年度土地家屋調査士新人研修」を例にそれぞれまとめました。

日程

令和3年6月6日 午後0時50分 ~ 6月8日 午後4時まで

受講対象者

令和3年4月1日までに登録した者のうち、新人研修未修了の会員

場所

つくば国際会議場(茨城県つくば市竹園2-20-3)

研修内容

・会員心得、職務上請求書の取扱い

・土地家屋調査士の職責と倫理

・調査、測量実施要領

・土地、建物の所有及び利用上の規制関連法

・筆界確認の実務

・土地家屋調査士の民事責任・事故例

・グループ討論

基本的に「座学」と「グループ学習」がこの研修のメインとなります。

研修中に配布されるテキストが実務でも使える実践的な内容になっているので、業務中も参考にしている方が多いようです。

その他のイベント行事には積極的に参加する

次は「参加は自由ですが、なるべく参加した方が良いイベント行事」についてご紹介していきます。

土地家屋調査士試験の合格後には様々なイベントがあります。

その中でも、特に参加した方が良いという声が多かったのが「資格予備校の合格祝賀会」と「開業セミナー」です。

土地家屋調査士の業界は各関係者とのコネクションや調査士同士の繋がりが有利に働く場面が多いため、交流を作りやすい催し物などのイベントには積極的に参加すると良いそうです!

以下では「資格予備校の合格祝賀会」と「開業セミナー」についてどのような意識で臨むと良いか解説していきます。

資格予備校の合格祝賀会

土地家屋調査士の試験は合格率10%前後の難関資格のため、予備校で勉強して合格された方が多く、合格した受講生を集めて祝う、合格祝賀会を用意しているところもあります。

合格直後で同じ心境の方々なので会話も弾みますし、今後の調査士同士の横の繋がりも築けるでしょう!

また、「新人研修」や「開業セミナー」でも顔を合わせることになるので、もし予備校に通われていて「合格祝賀会」が催されるなら、積極的に参加すると良いでしょう!

土地家屋調査士会の開業セミナー

「開業セミナー」は、それぞれの都道府県の土地家屋調査士会で開催され、大半は合格発表後に開催されています。

土地家屋調査士の先輩方も参加しているので、それぞれの地域の土地家屋調査士のリアルな声を聞く絶好の機会です!

また、開業セミナーの後には飲み会も開かれることもあり、その土地の現状や内部事情など有益なお話も聞けるかもしれません!

新人の内は先輩方の意見やアドバイスを聞ける環境になるべく参加するようにすると良いと思います。

土地家屋調査士の就職・転職活動

土地家屋調査士試験の合格後は資格を活かせる就職・転職先を見つけて実務経験を積みましょう。

土地家屋調査士として独立・開業を目指す場合も最初は調査士として実務経験を積みながら独立の勉強をするケースが多いです。

基本的に土地家屋調査士の主な勤務先は以下の3つに分かれています。

・法務事務所

・個人事務所

・測量会社

以下にそれぞれの特徴と向いている方を簡単にまとめましたので、就職・転職活動をされる際の参考にしてください!

法人事務所の特徴

調査士法人事務所は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。

調査士法人を設立する事で、規模の大きい業務や多様化する業務に対応できます。

【「法人事務所」の特徴と向いている人】

特徴

・規模が大きいため業務が分業されている

・教育制度や研修制度が整っている

・給与や福利厚生も比較的充実している

向いている人

・専門的な知識を身に付けたい人

・取引先企業への対応が得意な人

・安定を求める人

規模が大きい法人事務所だと「測量部門」「登記部門」などで業務が分担されていることが多いようです。

教育制度や研修制度が充実している会社も多いですが、その反面に業務範囲が狭く、昇進やスキルアップに時間がかかる場合もあるなど注意点もあります。

個人事務所の特徴

調査士個人事務所は、登録している調査士が一人の個人事業主です。

調査士の他にスタッフ(補助者)を雇っている事務所も数多くあります。

【「個人事務所」の特徴と向いている人】

特徴

・一人に対する業務の幅が広い

・出来高制の給与体制が多い

・人手不足の事務所だとかなり忙しい

向いている人

・幅広いスキルを早期に習得したい人

・裁量を持って働きたい人

・出来高制の給与が良い人

「法人事務所」と違い「個人事務所」は人数が少ないため、1人がこなす業務範囲が広くなります。

その分裁量を持って働けますし、給与も出来高制の事務所が多いので、スキルアップしやすい環境に身を置けるでしょう。

事務所の経営も直で学べるので、独立や再転職を考えている方には「個人事務所」がおすすめです。

測量会社の特徴

土地家屋調査士は会社に属することが出来ないため、測量会社は調査士事務所を併設して採用しています。

個人事務所とほとんど同じようなものですが、より大きな案件に携われるのが測量会社の特徴です。

【「測量会社」の特徴と向いている人】

特徴

・既に測量士がいるため「登記業務」が主な仕事

・測量会社が別に設けた調査士事務所

・大規模な案件に携われる

向いている人

・登記の申請や処理が得意な人

・大きな案件の仕事がしたい人

・測量業務が苦手な人

測量会社の仕事は、公共団体や自治体などの公的案件が多いので、より大きな案件をこなしたい方におすすめです。

測量会社には既に測量士がいるので、主な仕事は「独占業務」の不動産登記業務になります。

土地家屋調査士の3つの勤務先について

以上3つの就職先について解説しましたが、基本的に調査士の業務内容はどの勤務先でも同じで、主に測量調査や不動産登記を行っています。

携わる案件の規模や、業務体制、給与体制が若干違ってくるので、ご自身にニーズに合った会社選ぶと良いでしょう!

土地家屋調査士として独立開業するには?未経験でもできる?

土地家屋調査士試験に合格された方の中には「独立開業したい!」とお考えの方も多いでしょう。

ここではそんな独立開業に向けた合格後の流れをご紹介して行きます。

独立に関する、より詳細な手順や気を付けるポイントなどはコチラの記事で詳しく解説しています。

⇒土地家屋調査士の独立・開業はあり?気になる年収や初期費用についても徹底解説!

まずは調査士事務所で経験を積む

独立開業を目指す際の王道ルートは、調査士事務所で経験を積んだ後の独立開業です。

一般的には調査士事務所に所属して1~3年ほど実務を経験してから独立する方が多いと言われています。

また独立開業の際には測量機材を購入する必要があるほか、仕事についてもご自身で勝ち取らなければなりません。

調査士事務所での実務経験は、そうした金銭的問題や仕事に繋がる人脈作りという点でも非常に有益です。

独立開業に必要な費用は?

調査士事務所で経験も積み「いよいよ独立開業!」となった際に気になるのが必要な費用…。

独立開業にかかる金額は以下の通りです。

【独立開業にかかる費用】

| 土地家屋調査士連合会登録料/会費 | 約25万円 |

|---|---|

| 測量機具(金属標、コンクリート杭、ドリル、ミラー、etc…) | 約30万円 |

| CADソフト | 約100万円 |

| パソコン、プリンターなどオフィス機材 | 約30万円 |

| オフィスの敷金礼金 | 約30万円 |

| トータルステーション | 約150万円 |

| 現場用車 | 約50~100万円 |

以上から、一般的に土地家屋調査士の独立開業に必要な金額は300~400万円と言われています。

初期費用を抑えて独立開業したい方の中には、トータルステーションなど高価な機材はリースする方や、中古で購入される方もいらっしゃいます。

また、オフィスについても自宅をオフィスと兼ねることで賃料を抑えるという方法もあります。

とはいっても諸々の機材を揃える必要がある以上、一般的な士業に比べて独立にかかる費用は高めです。

平均300~400万円、最低でも100万円程度は必要になってくるでしょう。

未経験からの独立開業は難しい?

土地家屋調査士に合格された後、すぐにでも独立したい!という方も少なくないでしょう。

しかし測量士としての経験が豊富な場合や、身近に測量を指導してくれる方が場合を除いては未経験での独立はかなり難しいのが現状です。

- トータルステーションなど実機の使い方をマスターする必要がある

- 境界標の設置や調査報告書作成など教科書に載っていない知識が必要になる

- CADの操作を熟知していなければならない

- 未経験の場合、仕事に繋がる人脈づくりが難しい

調査士会の実務研修を受講する手もあるが…

前述の通り、土地家屋調査士として独立するには実務でしか学べない様々な知識を身に付ける必要があります。

測量士経験もない、完全な未経験からの独立開業を目指す場合「調査士会の開催する実務研修に参加する」という方法もアリです。

研修先の場所にもよりますが週3~5日程度出勤するパターンが多いです。

そのため数か月程度研修に参加すれば一通り機材やCADの操作をマスターできるでしょう。

しかしこの方法の場合、研修中は無給(むしろ月数万円納める必要があります)となってしまい、独立開業にかかる費用を賄えない可能性もあります。

また研修といっても数か月程度ですので、実際に開業してみて分からない点が出てくることも多々あり、どのみち測量に詳しい人間が傍に必要です。

以上の理由から、やはり可能な限りは調査士事務所で実務経験を積まれることをオススメします。

ダブルライセンスで市場価値を高めるのもオススメ

特に独立をお考えの方に向けてですが、土地家屋調査士の他にいくつか関連資格を持っておくことで競合にかなり差を付けることができるでしょう。

また、資格によってはワントップで土地家屋調査士以外の業務を行えるようになるため、より利益を生むことが可能になります。

ここでは最後に土地家屋調査士と相性のいい資格を2つご紹介します。

司法書士

司法書士は土地家屋調査士との相性が業務・試験内容の両面から良く、多くの方が取得を目指す資格です。

土地家屋調査士が不動産の測量を通して「表示の登記」を行うのに対して、司法書士は土地や建物の権利関係を扱う「権利の登記」を行う業務です。

「表示の登記」と「権利の登記」はセットの流れとなっており、ダブルライセンスとして取得することでワントップで登記に関する業務を請け負うことが可能になります。

さらに土地家屋調査士としてアドバンテージとなるだけでなく、司法書士としてもかなりの強みとなりますので、取得によって一気に選択肢の広がる資格といえるでしょう。

また試験内容の一部が被るほか、被っていない部分についても土地や不動産に関する基本知識がある分かなりスムーズに学習を進める事ができます。

司法書士の仕事内容や試験の難易度など詳細はコチラの記事をご参照下さい。

⇒【2022年】司法書士ってどんな仕事?資格試験の日程、合格率など

行政書士

司法書士と並んで、行政書士もダブルライセンスとして人気の高い資格です。

行政書士資格を取得することで、開発許可申請の代理や遺産分割協議書の作成、農地転用の届け出提出など様々な業務に携わることができます。

どの内容も土地家屋調査士の業務との関連が強く、場合によっては司法書士以上に業務の幅を広げることが出来ます。

更に強力なのが行政書士のネットワークを活用できる点。

行政書士は幅広い業務を扱うため、土地家屋調査士の力が必要な場面もしばしば…。

行政書士資格を取得することでそうしたネットワークから仕事を受注できる可能性が飛躍的に高まります。

試験内容についても重複する箇所があり、かなり有利に受験勉強を進めることができるためオススメの資格です。

行政書士の仕事内容や試験の難易度など詳細はコチラの記事をご参照下さい。

⇒行政書士の試験日程は?どこよりも早い令和4年の日程調査!

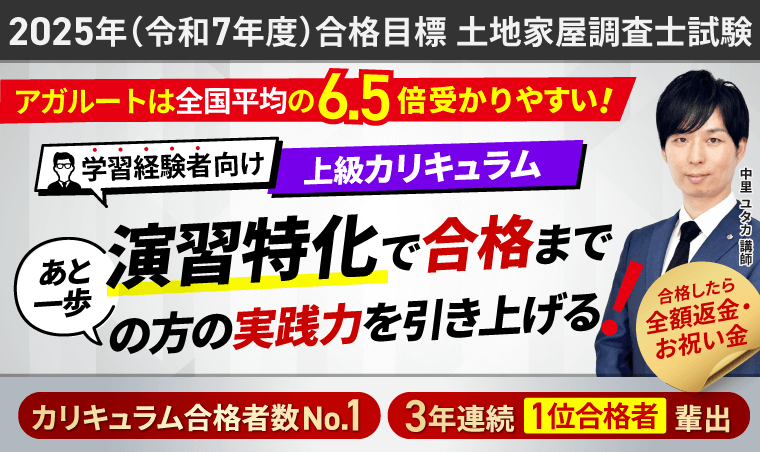

土地家屋調査士合格するならアガルート

土地家屋調査士は合格してからも登録や、研修などに参加するためハードスケジュール>となっていますね。

しかし、土地家屋調査士は比較的難易度の高い国家資格となっており、合格するまでも大変な資格です。

独学で合格するという方もいらっしゃるかもしれませんが、中には独学では不安と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな方は通信講座を利用して見るのがおすすめとなっており、アガルート通信講座は以下のような特徴を持った通信講座となっています。

- 全国平均を大きく上回る合格率

- 未経験からでも合格を目指せる

- 中上級者も満足できる講義

- プロ講師からのマンツーマン思指導オプションも!

全国平均を大きく上回る合格率

アガルート通信講座の土地家屋調査士の合格実績は非常に優秀となっています。

アガルート通信講座の受講者の合格率は36.76%と全国平均の3.51倍と驚異の合格です。

難易度の比較的高い土地家屋調査士の資格でこのような合格率を出しているアガルートはとても魅力的ですね。

初学者でも合格を狙える

アガルート通信講座を利用すれば土地家屋調査士の資格の初学者でも短期間で合格を狙うことができます。

アガルート通信講座の土地家屋調査士のカリキュラムは1年で合格のレベルの持っていくことができ、初学者でも安心して取り組むことができるようです。

また、基礎から叩き直したい学習経験者でもおすすめのカリキュラムとなっています。

中上級者も満足できる講義

アガルートは学習経験者からも好評な、中上級カリキュラム・上級カリキュラムも開講しています。

中上級カリキュラムは以下の方におすすめです。

- 過去に受験したことがある方

- 知識を再整理・アップデートしたい方

- インプット重視の方

上級カリキュラムは以下の方におすすめです。

- あと少しで合格できそうな方

- 演習中心で実践力・応用力を身に付けたい方

- 苦手分野・弱点を克服したい方

バーチャル校舎で通学体験をしたり勉強仲間を作れるなど、どちらのカリキュラムもフォロー制度が手厚いため、挫折することなく最後まで学べる方が多いです。

プロからのマンツーマン指導

アガルートの土地家屋調査士のカリキュラムの中でプロからのマンツーマンの指導を受けられるオプションがあります。

マンツーマンでの指導してくれる講師は土地家屋調査士試験を知り尽くしたプロで、受験者に的確なアドバイスをしてくれます。

指導方法は2種類あって、ラウンジでの対面指導と、Skypeでの通信指導から選べるので自分に合っている方法を選択して下さい。

土地家屋調査士の合格後のまとめ

・土地家屋調査士会に登録する

・新人研修会に参加する

・その他交流会にはなるべく顔を出す

・自分のニーズにあった就職先を選ぶ

土地家屋調査士の合格後は本格的に調査士の世界に入っていきます。

今後どのようなキャリア形成をするのかお手本のロールモデルが分からない中、先輩調査士の方々の意見やアドバイスはかなり参考になるでしょう。

また、同じ目標を持つ同僚達も大切な存在になります。

仮にセミナーや飲み会、研修の内容が身にならないことでも、そこで繋がる関係が今後の調査士としての活動の力になるので交流会には積極的に参加していきましょう!