東大生で様々な番組にも出演していた河野玄人さんが医師免許と弁護士免許の2つに合格したことから再び話題が広まった「ダブルライセンス」。

最近では様々な資格の組み合わせがトピックになっており中でも「土地家屋調査士と司法書士の組み合わせは熱い!」という意見が多く見られます

そこで今回は土地家屋調査士と司法書士の関連性や違い、ダブルライセンスのメリットなどをまとめてご紹介します!

土地家屋調査士と司法書士の説明もしておりますので、資格の勉強をしている・これからしようと思っている方はぜひご覧ください!

土地家屋調査士試験におすすめの通信講座

土地家屋調査士の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説 |

土地家屋調査士と司法書士の共通点と違い

それではまずは、土地家屋調査士と司法書士の共通点と違いを見ていきましょう。

土地家屋調査士と司法書士には、大きく3つの共通点と違いがあります。

・どちらも「不動産の登記」の代理を行える資格

・土地家屋調査士は「表示に関する登記」を担当

・司法書士は「権利に関する登記」を担当

土地家屋調査士と司法書士の共通点

最初にして最大の共通点が、土地家屋調査士も司法書士も「不動産の登記」の代理が業務であるという点です。

土地を相続・売買したことのある方であれば聞いたことがあるかもしれませんが、登記とは不動産の土地面積や所在地、所有者などの情報を公的に確定させる際に行うものです。

登記は土地所有者の義務であり、本来は本人が行う作業なのですが専門的な知識が必要となるため、土地家屋調査士と司法書士がそれぞれ代理できることになっています。

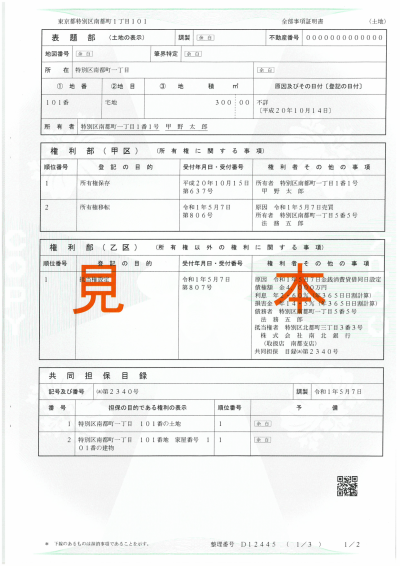

登記された不動産の証明書は登記事項証明書とされ、記されている事項は主に3つに分類されます。

・表題部~不動産の場所や面積といった基本情報

・権利部甲区~過去から現在までの所有権

・権利部乙区~賃借権や抵当権など所有権以外の権利

ちなみに聞きなじみのない方の多い抵当権とは、下記のような権利のことです。

住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利を抵当権と言います。

抵当権者である金融機関が、住宅ローンの返済ができなくなった際にその不動産を差し押さえるためです。

引用:SUMITAS

この3つの部分が揃って始めて不動産が適切に登記できたことになり、土地家屋調査士と司法書士はこの登記の代理を仕事の一つとしています。

土地家屋調査士と司法書士の違い

土地家屋調査士と司法書士はどちらも不動産の登記をおこなうわけですが、そのうち、表題部は土地家屋調査士、権利部(甲区/乙区)は司法書士が担当しています。

どちらの業務も独占業務となっているため、他の人はこの業務を行うことができません。

表題部は「表示に関する登記」ともいい、先ほど述べたように土地の面積や建物の状況など、物理的な情報のことを指します。

権利部は「権利に関する登記」ともいい、土地の所有者は誰なのか、いつ取得したのか、抵当権はあるのかなどの情報をいいます。

不動産の登記において担当する部分の違いが土地家屋調査士と司法書士の違いになります。

土地家屋調査士と司法書士の業務内容の違い

土地家屋調査士と司法書士は不動産登記に関わることが共通点であり、違いは扱う内容でした。

両者の不動産登記に関する仕事や、その他の業務についても簡単に見ていきましょう。

| 項目 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |

|---|---|---|

| 主な業務 | 不動産の物理的な調査・測量

不動産の表示に関する登記手続き代理 表示に関する登記の処分に対する不服申し立て代理 土地の境界を明らかにするための手続き代理 土地の境界についての民間紛争解決手続きの代理 |

不動産の権利に関する登記手続き代理

商業の登記手続き代理 供託の手続き代理 裁判所などに提出する書類の作成 |

| 登記での役割 | 建物の構造など目に見えるもの | 権利など目に見えないもの |

| 働き方 | 外での活動が比較的多い | 顧客と直接向き合ってヒアリングが多い |

| 平均年収 | 約384万円 | 約438万円 |

土地家屋調査士の業務内容

土地家屋調査士は不動産に関する登記に必要な調査及び測量、申請手続きなどを行うことを生業とする人のことを指します。

不動産登記の中でも土地家屋調査士の担当部分である表題部の業務は、下記の2ステップです。

- 土地面積の測量を行い、土地の境界を確定させる

- 登記証明書の表題部の変更や新規申請をする

まず土地の所有者の立ち合いのもと、専用の器具を使用して「土地の範囲を法的に確定」させます。

地面に赤い矢印のついた四角のものが埋まっているのを見たことのある方は多いはずですが、あれは全て土地家屋調査士が測量を行った印です。

引用:福岡県土地家屋調査士会

また測量が終わった後には登記の情報を更新するために、登記申請を代理するところまでが土地家屋調査士の仕事内容となっており、下記の記事でもご紹介しているように外での作業が多い士業として知られています。

他にも土地の境界をはっきりさせたい時の手続き代理や、土地のトラブル解決を代理するのも土地家屋調査士の仕事となっています。

司法書士の業務内容

一方で権利部を担当している司法書士は、法務局や裁判所に提出する法的な書類作成のプロフェッショナルです。

具体的な仕事としては土地の売買や相続の手続き、会社設立に伴う手続きの代理業務などで、司法書士は不動産の登記事項照明書の「権利関係」に関わる手続きを担当しています。

不動産登記では下記のように目に見えない権利を取り扱っているのが特徴的です。

- 不動産売買で発生した所有権を移転

- それに伴って住宅ローンなどの抵当権を登記

他にも相続手続きや多重債務者の救済も司法書士の仕事の1つとなります。

司法書士は法的な資料作成が主な業務となっており、正確な知識に基づいた最適な業務が求められます。

土地家屋調査士と司法書士の資格取得難易度の違い

土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスには大きなメリットがありますが、取得難易度が高いというデメリットが存在しました。

それでは実際に土地家屋調査士や司法書士の試験はどれほどの難易度なのでしょうか。

この項ではそれぞれの試験難易度や違いを分析していきます。

| 項目 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |

|---|---|---|

| 試験難易度 | 高 | 激高 |

| 必要勉強時間 | 1,000時間 | 3,000時間 |

| 合格率 | 8%~9% | 3%~4% |

| 試験科目 | 3科目+測量や作図 | 11科目 |

土地家屋調査士試験の内容

土地家屋調査士の試験では記述試験と口述試験があり、神奈川県土地家屋調査士会が発表している試験の概要は下記の通りです。

- 民法に関する知識

- 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識

- 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に掲げる事項

ア.平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)

イ.作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。) - その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する義務を行うのに必要な知識及び能力

引用:神奈川県土地家屋調査士会

土地家屋調査士試験では登記についての法律や民法の他、作図や計算といった技術的な実力も試されます。

作図や測量は正確さとスピードが求められ、他にも民法が難しい、時間が少ないなどの要因から難しい試験とされています。

合格率は非常に低く、例年の合格率は8%~9%となっています。

合格に必要な学習時間の目安としてはおよそ1,000時間とされており、1年を学習期間とすると毎日2~3時間ほどになります。

司法書士試験の内容

一方で司法書士試験は全て法律に関する出題となります。

- 【午前の部】

~憲法,民法,商法,刑法 - 【午後の部】

~民事訴訟法,民事保全法,民事執行法,司法書士法,供託法,不動産登記法,商業登記法

司法書士試験はカバーする必要のある法律が非常に多く、午前の部と午後の部、記述問題全てに基準点があるため難しい試験となっています。

司法書士試験の例年の合格率は土地家屋調査士を大きく下回る3%~4%です。

資格界隈では「司法書士は司法試験の次に難しい」という声も多く、本気で合格を狙う際には3,000時間もの勉強時間が必要になります。

土地家屋調査士試験と司法書士試験の内容の違い

先ほども述べたように、土地家屋調査士試験と司法書士試験にはいくつかの共通点があります。

土地家屋調査士試験と司法書士試験ではどちらも民法と不動産登記法が出題され、調査士法と司法書士法も似たような内容となっています。

大きな違いはやはり土地家屋調査士試験では作図や計算が必要であること、司法書士試験では覚える法律の量が多いことです。

特に作図・計算は学習の仕方が全く違い、苦戦を強いられることもあります。

自分の得意分野を考えながら、どちらの取得から始めるか考えるべきでしょう。

合格率

すでに述べたように、土地家屋調査士試験の合格率や10%前後、司法書士試験は3〜4%と、どちらも難関資格ながら大きな開きがあります。

しかし受験者数を見てみると、土地家屋調査士試験は毎年4,000人程度が受験するのに対し、司法書士試験は1万人以上が受験します。

どちらも合格者数はほぼ一定で400人と600人で大差ないため、受験者数の多い司法書士試験の方が合格率が低いのは当然と言えます。

どちらの試験も非常に難易度が高いことは確かですが、上位400人、あるいは600人に入る実力をつけさえすれば、誰でも合格を目指すことのできる試験です。

| 土地家屋調査士 | 司法書士 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 4,404人 | 424人 | 9.6% | 令和4年 | 12,727人 | 660人 | 5.2% |

| 3,859人 | 404人 | 10.5% | 令和3年 | 11,925人 | 613人 | 5.14% |

| 3,785人 | 392人 | 10.4% | 令和2年 | 11,494人 | 613人 | 5.14% |

| 4,198人 | 406人 | 9.7% | 令和元年 | 13,683人 | 601人 | 4.39% |

| 4,380人 | 418人 | 9.5% | 平成30年 | 14,387人 | 621人 | 4.32% |

| 4,600人 | 400人 | 8.7% | 平成29年 | 1,5440人 | 629人 | 4.07% |

土地家屋調査士と司法書士の平均年収の違い

土地家屋調査士と司法書士の平均年収はそこまで大きな違いはありません。

ここでは、土地家屋調査士と司法書士の平均年収の違いについて紹介します。

土地家屋調査士の平均年収は約450万円程度

土地家屋調査士の初任給は330万円程度からはじまり、平均年収は450万円ほどと言われています。

さらに能力を身に着けていくほど年収は上がっていき、所属する事務所や会社にもよるもののおおよそ600万円ほどまであがるのが一般的です。

また土地家屋調査士は独立をして成功することで1,000万円以上を目指すことも可能です。

土地家屋調査士の年収は平均いくら?収入目安やボーナス額・高収入を目指すコツを解説

司法書士の平均年収は約400万円程度

司法書士の初任給は約350万円で、平均年収は約400万円とされています。

またキャリアを重ねるにつれて年収は増加し、勤務司法書士としては600万円から700万円程度に達することが一般的です。

さらに独立して成功を収めることで年収1,000万円以上を目指すことも十分可能です。

土地家屋調査士と司法書士の年収には大きな違いは見られませんが、ピーク時の年収においては司法書士の方が高収入を得やすい傾向があります。

司法書士の年収が低いのは本当?平均年収と独立開業の場合を徹底調査

土地家屋調査士・司法書士に向いている人

ここでは、土地家屋調査士・司法書士に向いている人の特徴についてそれぞれ紹介します。

土地家屋調査士に向いている人

土地家屋調査士は不動産の登記手続きを正確な測量と図面作成を通じて遂行する仕事です。

具体的には不動産登記法に従い、細部にわたる注意を払いながら図面や申請書を作成したりなどします。

したがって土地家屋調査士には緻密な作業が必要であり、正確性と注意深さを兼ね備えた人が適しています。

また近年、技術の進歩により、ドローンやGPSを活用した測量システムが開発され、実際に利用されています。

将来的には今よりももっと新しい測量技術が登場する可能性が高いことから、新しい知識や技術を学ぶことに興味を持つ人は、土地家屋調査士に適しているでしょう。

さらに土地家屋調査士は室内作業だけでなく、フィールドワークの割合も高いため、体力があり、屋外での作業に抵抗がない人にも向いていると言えます。

司法書士に向いている人

司法書士は土地家屋調査士と同様に、細部にわたる作業が求められる職業であり、数字や細かい部分の確認に苦手意識を持たない人が適しています。

また、依頼者の法的な問題においては、財産や債権などの個人情報を扱うため、大きな責任が伴います。

作成した書類の提出期限を厳守することは、司法書士の基本的な義務です。

依頼者の信頼を守りつつ法的手続きを進めるためには、常に誠実で責任感のある態度が求められます。

さらに司法書士は一般的に堅い印象を持たれがちですが、実際の業務では柔軟なコミュニケーションが不可欠です。

同僚との密接なコミュニケーションは業務の効率を高め、依頼者や関係機関の担当者とのやりとりも頻繁に行われます。

高いコミュニケーション能力を持つ人は、円滑な協力関係を築くことができ、複雑な法的課題の解決が容易になります。

土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスのメリット

それではまず、土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスのメリットを解説します。

ダブルライセンスには、実務面と勉強面の両方でメリットが存在します。

ダブルライセンスのメリット

- 不動産登記をワンストップで行える

- 独立開業の際のブランディングにつながる

- 試験に共通点がある

不動産登記をワンストップで行える

これが最大のメリットとも言えますが、ダブルライセンスとして活動することで登記業務を0から100まで自分でこなすことが可能です。

もし片方の資格しか持っていなければ表題部か権利部のどちらかは外注しなければなりませんし、自身に入ってくる利益もかなり削れてしまいます。

依頼する側としても、同じ人に全て任せられた方がコストも手間も抑えられ、依頼がしやすくなります。

土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスを実現することができれば、キャリア面と収入面の両方で大きな成長を見込めるでしょう!

司法書士×土地家屋調査士って鉄板のダブルライセンスだと思う。今月だけで5件程度、調査士さんへの手続き依頼をしている。これを自社で行うことができれば、事務所の売上が大幅に上がったはず。

意外とこの二つのライセンス保持者は少なく業界では重宝される。今後、ますます希少になりそうな予感。— しゅうじ@司法書士×都内不動産投資 (@1LDK_RC) October 14, 2020

独立開業の際のブランディングにつながる

これは土地家屋調査士と司法書士のどちらでも重要なポイントですが、何かの分野に特化したブランディングを行わないと集客が難しいのが現実です。

独立開業を検討しているならなおさら、登記をワンストップで行える土地家屋調査士事務所あるいは司法書士事務所は大きな強みになります。

個人事務所で大切なのは、「いかにして顧客を集めるか」です。

他の人との差別化を図っていくなら、土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスは非常におすすめと言えるでしょう。

試験にも共通点がある

土地家屋調査士と司法書士はどちらも国家試験に合格しなければなれません。

試験の内容や難易度については後ほど解説しますが、両者の試験にも共通点があるため、資格取得という観点から見てもダブルライセンスにはメリットがあります。

特に土地家屋調査士で鬼門とも言われる民法が共通していることや、不動産登記法についても同様の範囲となります。

どちらも難しい試験ではありますが、すでに学習した内容を生かすことができるのは大きなメリットと言えますね。

土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスのデメリット

続いて、ダブルライセンスのデメリットを見ていきましょう。

取得できれば大きな強みになる土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスですが、取得までのハードルが高い点がデメリットとして挙げられます。

ダブルライセンスのデメリット

- 資格取得までに時間がかかる

- 合同事務所として活動していく方法もある

資格取得までに時間がかかる

メリットで試験に共通項があると述べました。

確かに、一方の資格を取得していれば試験対策を取りやすくなりますが、どちらも難関試験であることもまた事実です。

また共通項こそあれど、膨大な試験範囲の一部にすぎず学習に多くの時間を要することに変わりはありません。

特に司法書士試験は超難関試験であり、取得までに必要な学習時間は約3,000時間と言われています。

資格取得の学習にかかるコストを本業の業務に充てた方が、結果的に収入が上がるという可能性も少なからず存在します。

資格取得の際はコストとリターンを天秤にかけることが重要でしょう。

またより効果的に取得するためスクールなどを活用するのもオススメです。

合同事務所として活動していく方法もある

ダブルライセンスのデメリットとは少し異なりますが、必ずしも一人で両方の資格を取得する必要はありません。

土地家屋調査士と司法書士が合同事務所を組み、1つの事務所内で不動産登記の完結させるという方法もあるためです。

この場合は報酬の分配はどうなるのか、事務所の棲み分けなど別の問題は発生しますが、難関資格のダブルライセンスに挑戦する必要はありません。

なおダブルライセンスにするか合同事務所にするかは自分の目的や性格、同じ考えの仲間がいるかによっても変わってくるため一概にどちらが良いとは言えないでしょう。

初学者でも短期間で合格を狙えるアガルート

最近では国家資格でも難関に部類される土地家屋調査士や司法書士に特化した資格予備校や通信講座がかなりの数乱立しています。

最近では国家資格でも難関に部類される土地家屋調査士や司法書士に特化した資格予備校や通信講座がかなりの数乱立しています。

中でも最もおすすめするのは、アガルートアカデミーという通信講座。

最後に、アガルートアカデミーの『土地家屋調査士試験講座』と『司法書士試験講座』をまとめてご紹介します!

アガルートアカデミーとは

アガルートアカデミーとは、2013年に設立された新進気鋭の通信講座です。

大きな特徴は高い合格率と手厚いサポート、初学者でも合格できるカリキュラムです。

そして通信講座であるため時間と場所に縛られず、いつでも学習ができるというメリットがあります。

さらにおまけポイントとして、たとえばアガルートの司法書士試験講座を受講して試験に合格し、その後土地家屋調査士試験講座を受講する際には講座料金が20%OFFになるというお得な面もあります。

アガルート『土地家屋調査士試験講座』を解説

アガルートの『土地家屋調査士試験講座』では、全国1位で試験に合格した実績を持つ中山祐介講師の指導が受けられます。

合格するために必要最低限のエッセンスを詰め込んでいるため講義時間はコンパクトにまとまっており、充実したアウトプットで本番力を磨けるのが特徴です。

また講師自らが設計した講義とフルカラーテキストの完成度は他予備校の追随を許さない出来栄えで、受講生の合格率は63.41%で全国平均の6.56倍となっています。

主なカリキュラムは以下の通りです。

| カリキュラム | 料金 | おすすめな方 |

|---|---|---|

| ダブル合格 カリキュラム |

フル:393,800円(税込) ライト:327,800円(税込) |

学習未経験者 |

| 一発合格 カリキュラム |

フル:338,800円(税込) ライト:272,800円(税込) |

測量士補も取得したい方 |

| 合格総合講義 | 162,800円(税込) | 民法・不動産登記法・土地家屋調査士法を学びたい方 |

| 中上級 カリキュラム |

フル:415,800円(税込) ライト:294,800円(税込) 中上級総合講義:162,800円(税込) |

学習知識をおさらいしたい方 |

| 上級 カリキュラム |

フル:360,800円(税込) ライト:228,800円(税込) 上級総合講義:162,800円(税込) |

学習上級者 |

アガルートの土地家屋調査士試験対策講座についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください!

アガルートの『土地家屋調査士試験』講座の評判は?特徴や合格率、料金まで

アガルート『司法書士試験講座』を解説

土地家屋調査士よりも合格するのが難しい司法書士ですが、アガルートの『司法書士試験講座』では最短ルートで合格するための最高峰の講義を受けることが可能です。

講師の方は司法書士を始めとした資格の有資格者である上、これまで様々な事務所・団体で実務を行ってきた素晴らしい方々が勢ぞろいしています!

講義内では初学者にも配慮し難解な法律用語もわかりやすく説明してもらえるため、今まで法律に触れてこなかった方も約250時間の講義の中でプロフェッショナルに成長できるでしょう!

こちらの記事ではより講座の詳細をご紹介しているため、受講を検討している方はぜひご覧ください!

アガルートの『司法書士試験講座』の評判は?料金や口コミもまとめてご紹介!

定期カウンセリングで徹底的なフォロー

ここで紹介する土地家屋調査士試験講座と司法書士試験講座は、どちらも定期カウンセリングというフォローを受けることができます。

定期カウンセリングは月に1回30分、講師からカウンセリングを受けられるというもので、学習の進捗確認や疑問点など、なんでも相談することができます。

通信講座でありながら直接サポートを受けることができるため非常に使い勝手が良く、多くの受講生が定期カウンセリングを利用しています。

アガルートの手厚いサポートを代表する「定期カウンセリング」で、土地家屋調査士試験、司法書士試験の短期合格を目指しましょう。

まとめ|土地家屋調査士と司法書士の違いやダブルライセンス

今回は難関国家資格である土地家屋調査士と司法書士の違いやダブルライセンスについて、メリットや難易度をご紹介しました。

業務的な共通性が多いことから他の組み合わせと比較しても利点が大きく、不動産登記のプロフェッショナルとして大きくキャリアアップすることが可能です。

ただダブルライセンスは難易度も高いため、アガルートの『土地家屋調査士試験講座』と『司法書士試験講座』をおすすめします。

最短最速で合格して早く活躍するためにも、まずはアガルートの公式ページをチェックしてみてはいかがでしょうか!