「土地家屋調査士試験に落ちたけど次回も受験したい!」

「土地家屋調査士試験に落ちた理由を知っておきたい!」

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

土地家屋調査士の試験はかなり難しく、何度も落ちてしまう受験生も少なくありません。

こちらの記事では、次回の土地家屋調査士試験に合格するためのポイントや試験勉強のコツについて解説しています。

もう1度試験にチャレンジしようとしている方は是非参考にしてください!

土地家屋調査士試験の次回合格を狙うならアガルート!

土地家屋調査士試験は難しいため、落ちてしまっても落ち込む必要はありません。

大切なのは次の試験に向けてどう対策をとるかです。

アガルートアカデミーは複数回受験者の合格率が36.76%と高く、おすすめの通信講座です。

「次こそは土地家屋調査士試験に合格したい!」という方はぜひアガルートをご検討ください!

試験に落ちるのは普通?難易度は?

そもそも「土地家屋調査士に落ちた」というのは、気にしなくてもいいレベルの出来事なのでしょうか。

試験の難易度や合格点などの情報を、まとめてご紹介します。

土地家屋調査士試験の難易度について

土地家屋調査士は、法律の知識とそれに加えて測量計算の数学の知識も求められる難易度の高い資格です。

その専門性の高さは試験の合格率にも反映されており、平均合格率10%以下と難易度が高めな国家試験といえます。

確率だけ見れば複数回不合格になるのは普通のことですので、そこまで気にする必要はありません。

1回目の受験で合格することは稀ですので、何度も受験するのが前提の資格試験になります。

土地家屋調査士の合格率

難関資格の土地家屋調査士試験ですが、その合格率は毎年少しずつ上がっています。

一方で、受験者数は毎年少しずつ減ってきているようです。

直近10年分の土地家屋調査士の合格率について以下にまとめました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成23年度 | 5,056人 | 390人 | 7.7% |

| 平成24年度 | 4,986人 | 418人 | 8.4% |

| 平成25年度 | 4,700人 | 412人 | 8.8% |

| 平成26年度 | 4,617人 | 407人 | 8.8% |

| 平成27年度 | 4,568人 | 403人 | 8.8% |

| 平成28年度 | 4,506人 | 402人 | 8.9% |

| 平成29年度 | 4,600人 | 400人 | 8.7% |

| 平成30年度 | 4,380人 | 418人 | 9.5% |

| 令和1年度 | 4,198人 | 406人 | 9.7% |

| 令和2年度 | 3,785人 | 392人 | 10.4% |

このように直近10年の合格率は平均して10%を下回ります。

試験には明確な合格基準は存在せず、相対評価制のため全体の上位1割に入らなければなりません。

何度か落ちても気にせず、気持ちを切り替えて取り組むことが大切です。

土地家屋調査士の合格点について

合格率もかなり低いことがわかった土地家屋調査士ですが、実際の合格点はどうなっているのでしょうか。

公式サイトから5年分の合格点を調査しました。

| 年度 | 択一式基準点 (平均点) |

記述式基準点 (平均点) |

合格点 |

|---|---|---|---|

| 令和3年度 | 32.5(30.3) | 30.5(25.7) | 73.5 |

| 令和2年度 | 32.5(29.4) | 30(24.8) | 71 |

| 令和元年度 | 32.5(29.8) | 33.0(27.5) | 76.5 |

| 平成30年度 | 35.0(32.5) | 33.5(27.8) | 81 |

| 平成29年度 | 37.5(32.7) | 36.0(30.1) | 81 |

土地家屋調査士試験の難易度が高い理由として所謂足切りが存在していることが挙げられており、合計で合格点に届いていてバランスが悪ければ採点すらしてもらえないのが特徴です。

そのため、択一式と記述式の両方で安定して合格点を取る力量が必要になるのです。

土地家屋調査士試験の難易度が高い理由

難易度が高く合格点も高い土地家屋調査士の試験ですが、ここまで難易度が高くなってしまっているのにはどのような理由があるのでしょうか。

難易度について特集した記事は別にあるため、こちらでは簡易的にご紹介いたします。

記述式問題の割合が多い

他試験では択一式の割合が多く最悪運で解答できてしまいますが、土地家屋調査士試験はそうではありません。

全問題の内半分を専門的な理解が必要な記述式が占めているため、難易度を高くしてしまっているのです。

またそれに加えて手を動かず作図問題の難易度も高く、合格点への素材要因になってしまっています。

合格点が低く抑えられてしまっているのには、上記のような試験問題の難易度の高さが挙げられるのです。

初学者には難しい法律分野

土地家屋調査士の試験では、初学者には中々イメージが掴みにくい民法の難易度がハードルとなります。

具体的には「総則」「物権」「相続」の3つの分野が出題されるのですが、独学では合格点到達が難しい範囲です。

これまで法律に一さ触れてこなかった方は、何かしらの講座を活用して効率的に学習を進めることをおすすめします。

より詳しく土地家屋調査士試験の難易度に触れている記事も存在するため、ぜひこちらもご覧ください!

土地家屋調査士試験に落ちる大きな理由3つ

土地家屋調査士は難関試験ですが、不合格になる理由について確認しておくことで合格に近づくことができます。

受験者の多くが落ちてしまう大きな理由について3つまとめました。

次回の試験で合格できるようにある程度の参考にしてください!

・過去問が十分にできていない

・試験時間内に間に合わない

勉強時間が足りていない

シンプルに高い難易度を突破するための勉強量が不足していることが一番大きな理由です。

一般的に、土地家屋調査士試験に合格するまでに必要とされる勉強時間は約1,000時間~1,500時間と言われています。

毎日2時間~3時間の勉強でも1,000時間に達するのに1年~1年半はかかります。

本気で合格を狙うのであれば、細かい学習設計などが求められるのです。

勉強期間の目安

1日に確保できる勉強時間によって1,000時間に達するまでの勉強期間も変わります。

多くの方は働きながら資格取得を目指されるので、1日に取れる勉強時間は2~3時間程度でしょう。

1,000時間に必要な1日の勉強時間とそれに伴う期間について表にまとめました。

| 1日の勉強時間 | 要する勉強期間 |

|---|---|

| 2時間 | 1年半 |

| 3時間 | 1年 |

| 4時間 | 8ヶ月 |

| 5~6時間 | 半年 |

このように毎日勉強すれば、1年半~早くて半年で1,000時間は達成可能です。

学習スケジュールを組む際の参考にしてください。

過去問が十分にできていない

土地家屋調査士の試験内容は過去問の範囲から約7割~8割ほど出題されていますが、実際の受験者の平均点は50点~60点ですので、多くの受験者は過去問をしっかり網羅出来ていないと考えられます。

過去問の知識を完璧に発揮できるようになれば、合格点以上の点数を取ることが可能です。

本気で合格点を獲得したいなら、是が非でも過去問を周回するのが最善といえます。

最近の通信講座などでは過去問のエッセンスを凝縮した教材などもリリースされているため、効率的な学習をしたい方はご検討ください。

試験時間内に間に合わない

本試験で問題を解くペース配分がうまくいかずに、時間が足りなくなって最後まで問題を解けずに不合格になるケースも多いです。

試験当日は緊張しますし、会場の雰囲気にも慣れていないと気持ちが焦ってしまい、時間配分がボロボロになってしまうこともあります。

そもそも日頃の学習の中で、本番の試験の時間制限について意識することは少ないと思います

ですが過去問を解く際に制限時間を決めるなど、本番を想定して学習に取り組むことが大切です。

土地家屋調査士試験に落ちた後も受験しても大丈夫?

前述した通り、土地家屋調査士試験は難易度が高く、1回、2回落ちるのは当たり前ですので諦めるには早いです。

土地家屋調査士の中には5年以上かけて合格した方もいます。

「難易度が高いのは分かったけど、普通は何回くらい受験するものなんだろう?」

このような疑問を持たれている方も多いと思います。

以下では合格者が合格するまでにかかった受験回数について解説していますので、是非再受験の際の目安にしてください!

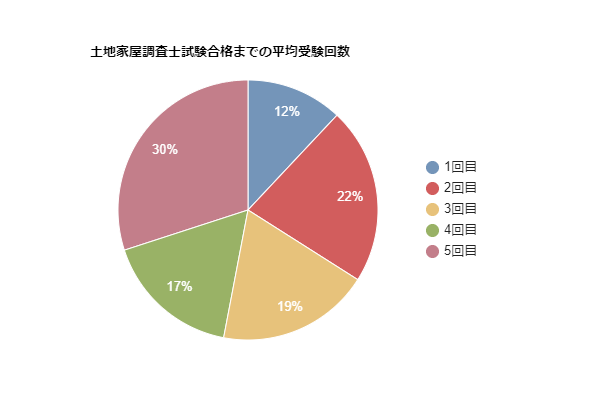

土地家屋調査士合格までの平均受験回数は3回

土地家屋調査士の合格者は平均して3回目の試験で合格しています。

一発合格した合格者は全体の1割程度で、5回以上受験した合格者の方も全体の3割います。

「何年かけてでも合格したい!」と資格取得後のメリットを感じている方が多いので、それだけ土地家屋調査士は魅力のある資格です。

以下に、合格者の平均受験回数の割合をまとめましたので参考にしていただければと思います。

土地家屋調査士試験合格までの平均受験回数

この割合から見てわかる通り、3年以内に合格できる方は全体の約半数しかいません。

1回目、2回目の受験で合格するのは比較的早い方に入り、平均すると3回程度になります。

このように何年もかけて取得を目指されているが多くいるので、長期戦になることも考慮しモチベーションを保って試験勉強に取り組みましょう!

土地家屋調査士試験に合格するためのポイント

土地家屋調査士試験は、上位1割が合格するレースのような試験です。

上位に入るためにはどのようなポイントを抑えればいいでしょうか?

次の試験で合格できるように、こちらでは合格のポイントについて解説します。

合格するためのポイント・測量計算は免除を受ける

・過去問対策を徹底的にする

・独学では難しいから資格の予備校を利用する

測量計算は免除を受ける

土地家屋調査士の筆記試験の「測量計算問題」には免除制度があり、測量士・測量補士を取得することで免除されます。

実際に9割以上の受験者が免除を受けて試験に臨んでおり、試験の高い難易度を少しでも下げられるのが魅力です。

午前中に行われる「測量計算問題」は試験時間も長いので、免除を受ける事で体力を温存して午後の記述試験を受ける事ができます。

もし免除がまだの方は、測量士の資格の取得から目指されてみてはいかがでしょうか。

過去問対策を徹底的にする

土地家屋調査士試験の合格点の基準は相対評価で決められるため、近年の合格点は70点~80点前後になっています。

前述した通り、本番の試験では過去問の内容から7割~8割ほどの問題が出題されるようです。

過去問の知識を完璧に発揮できれば70点~80点を目指す事も可能です。

合格点に達するためにも過去問対策は重要なポイントですので、時間を使って徹底的に勉強しましょう!

独学では難しいから資格の予備校を利用する

独学では十分な教材や学習環境がないので合格するのはかなり難しいです。

もちろん不可能ではないですが、何年もずっと勉強しなければなりません。

早く合格したほうが、その分土地家屋調査士としてのキャリアアップも早まるので、資格の予備校で効率的に勉強された方が多いようです。

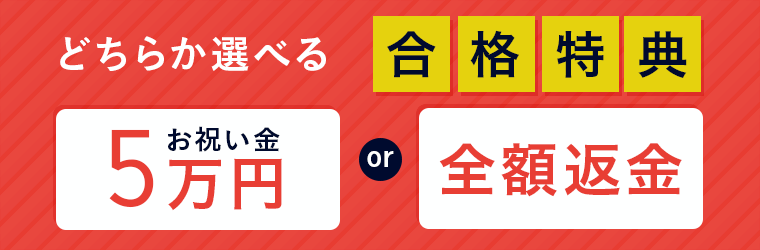

最近では、試験合格時に受講料金を全額返金する制度を設けている予備校もあるので、ある程度費用を抑えながらも学習することができます。

土地家屋調査士を目指すならアガルート

ここからは当サイトでも数ある通信講座の中でもおすすめの、アガルートの土地家屋調査士講座をご紹介します!

難易度の高い土地家屋調査士試験に合格するために最も有効な手段となっていますので、ぜひ最後までご覧ください!

全国平均を上回る驚異の合格率

アガルートの土地家屋調査士講座では、試験合格者の中でも上位の成績を保有している講師がカリキュラムからテキストまでを作成しています。

そのため他校よりも講座の質が高く、その表れとして受講した方の合格率は63.41%という全国平均6.56倍の異例の結果を叩き出しているのです。

そもそも合格率を公表している講座が少ない中で、全国平均6倍以上という合格率はかなり魅力的と言えるのではないでしょうか。。

アガルートが展開している他資格の講座も圧倒的な合格実績を保有しており、他には無い強みです。

アガルートの土地家屋調査士試験講座の口コミ・評判は?コース概要から料金費用・合格実績まで徹底解説

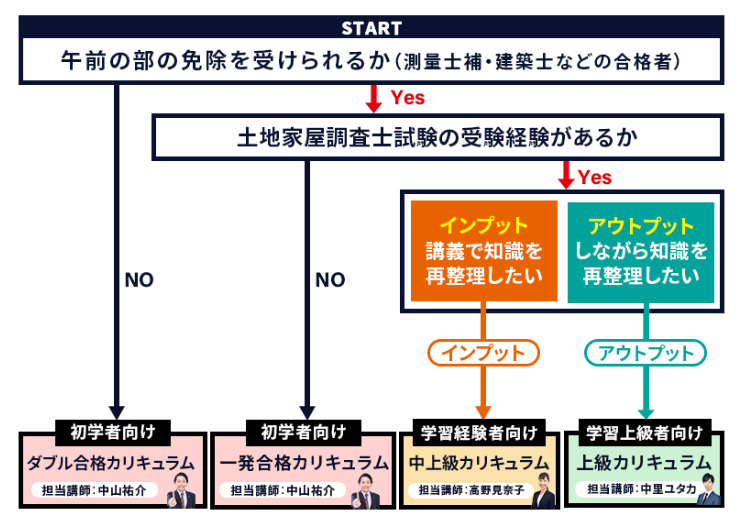

その人に合わせた細かいカリキュラム設定

アガルートでは、受講生の学習状況などに合わせて細かなカリキュラム設定が行われています。

内容の違いだけではなくサポートの手厚さ具合や測量士補とのダブルライセンスなども選択でき、柔軟性もトップクラスです。

細かいレベル分けによって受講時間などをさらに合理的にでき、より合格までの最短ルートを進むことが出来ます。

主要カリキュラムの料金は以下の通りです。

| カリキュラム | 料金 |

|---|---|

| ダブル合格カリキュラム | フル:393,800円(税込) ライト:327,800円(税込) |

| 一発合格カリキュラム | フル:338,800円(税込) ライト:272,800円(税込) |

| 合格総合講義 | 162,800円(税込) |

| 中上級カリキュラム | フル:415,800円(税込) ライト:294,800円(税込) 中上級総合講義:162,800円(税込) |

| 上級カリキュラム | フル:360,800円(税込) ライト:228,800円(税込) 上級総合講義:162,800円(税込) |

他の講座とは異なり隙間時間でスマホから学習でき、とにかく効率性を重要視しているのがアガルートなのです!

まずは無料無料相談

アガルートでは、「どの講座がいいか分からない」「試験のことで分からないことがある」といったお悩みを相談できる窓口が存在しています。

受講生でなくても試験に精通したスタッフに直接話せる機会は貴重となっており、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

こちらは対面/オンラインを問わず開催されており、少しでもアガルートが気になる!という方はまず予約してみることをおすすめします。

ぜひこの好機をお見逃しなく!

土地家屋調査士試験のまとめ

土地家屋調査士試験のまとめ・何回か落ちるのは普通

・合格までの平均受験回数は3回

・過去問対策と十分な勉強時間の確保が大切

・独学より予備校がおすすめ

土地家屋調査士の試験は難しいので何回か不合格になることは普通です。

試験に落ちたとしてもそこまで気にする必要はありません。

過去問対策などしっかり勉強すれば合格することは可能です。

予備校に通えば効率良く学習できるので、土地家屋調査士の合格を目指して頑張りましょう!