宅建試験合格を目指す場合、必要な勉強時間は300時間程度です。

ただし、初学者や学習経験者によって、勉強時間には個人差があります。

この記事では、宅建試験合格を目指すにあたって必要な勉強時間に関して、科目や教材ごとの時間配分、1日あたりの勉強時間に応じた学習期間などを詳しく解説します。

独学で勉強するポイントもまとめているので、宅建試験の受験を検討している方や独学で勉強している方はぜひ最後までお読みください!

宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介

宅建試験の合格に必要な勉強時間は300時間

宅建試験に合格するためには、概ね300時間程度の勉強が必要と言われています。

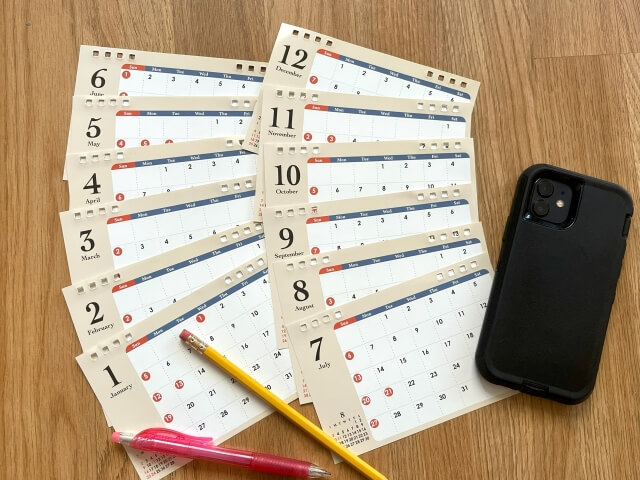

そのため、独学で勉強を進める場合は「300時間の勉強をこなすため」のスケジュールを考えることが大切です。

例えば、「週に20時間勉強できそう」であれば、15週間(3~4ヵ月程度)の勉強期間になるため、試験日から逆算してスケジュールを考えてみましょう。

もちろん、300時間勉強すれば必ず合格できるわけではありません。

そのため、勉強の進捗をチェックしながら、必要に応じてスケジュールの見直しを行うことも大切です。

ここでは、おすすめの時間配分や1日あたりの勉強時間に応じた学習期間を紹介するので、学習計画を立てる際の参考にしてください。

- 科目別|おすすめの時間配分

- 教材別|おすすめの時間配分

- 1日あたりの勉強時間に応じた学習期間

宅建の資格取得までの道のりや流れとは?高卒でも宅建士になれる?

科目別にかかる時間

宅建試験の以下4科目を勉強するにあたって、おすすめの時間配分をまとめました。

| 科目 | 問数/配点 | 時間配分 | 割合 |

|---|---|---|---|

| 民法等 | 14問/14点 | 160時間 | 40% |

| 宅建業法 | 20問/20点 | 120時間 | 30% |

| 法令上の制限 | 8問/8点 | 80時間 | 20% |

| その他関連知識 | 8問/8点 | 40時間 | 10% |

最も重点的に勉強すると良い科目は「民法等」です。

暗記よりも理解力が求められるため、4科目の中でももっとも勉強時間が必要とされています。

次に、問数が多い「宅建業法」に取り組みましょう。

「民法等」とは異なり、暗記が中心になります。

なお、上記の勉強時間はあくまで目安です。

自分の得意・不得意に応じて、勉強時間を調整して効率よく勉強しましょう。

1日あたりに必要な勉強時間

総勉強時間を300時間とした場合に必要な学習期間を、1日あたりの勉強時間に応じて以下の表にまとめました。

| 1日当たりの勉強時間 | 学習期間 | 学習開始時期 |

|---|---|---|

| 1時間 | 約10カ月 | 前年12月頃 |

| 2時間 | 約5カ月 | 5月頃 |

| 3時間 | 約3カ月 | 7月頃 |

ゆとりをもって勉強したい場合、10カ月~1年ほどの学習計画を立てましょう。

1日1時間程度の勉強でもOKです。

また、1日2時間の勉強で、5カ月間ほどの学習期間で宅建試験に臨む方法もあります。

短期集中で合格を目指すなら、1日3時間の勉強で3カ月間程で徹底的に試験対策すると良いでしょう。

週末にまとまった時間を取るなど、週単位で勉強時間を管理するのもアリです。

宅建試験は例年10月の第3日曜日に実施されます。

試験日から逆算して、ライフスタイルに応じて学習開始時期を調整しましょう。

宅建の勉強は3・4月から始めるのがおすすめ!スケジュール

宅建の勉強を始めるのには3・4月から始めるのがおすすめです。

宅建合格に必要な勉強時間は先にも述べたように300時間程度だとされており、試験は10月に開催されるので逆算すれば春ごろから半年で合格できる見込みとなります。

なかにはそもそも不動産関連の知識がある方や理解が早い方だと3ヶ月程度で合格できる方もいます。

仮に3・4月から宅建の勉強を始める場合、以下のスケジュールを参考にしてみるといいでしょう。

4月~6月

4月~6月はおもにテキストを通じて知識を吸収する期間なので、験範囲を一通り確認することが大事です。

知識を定着させるためには反復学習が不可欠ですので、初回の学習にはあまり時間をかけず、何度も復習する時間を確保してインプットを進めていくようにしましょう。

学習を繰り返すことで、細かい部分も自然に記憶に定着します。

また、テキストを読みながら問題演習も始めていくことをおすすめします。

スタート時期はインプットに偏りがちですが、インプットした内容に対してすぐにアウトプットを行うことで、効率的に学習が進みます。

知識を漠然と詰め込むのではなく、アウトプットを組み合わせてインプットする習慣を身につけましょう。

解けない問題が多く出てくる可能性がありますが、何度も繰り返すことで知識は必ず身につくため焦らないことがポイントです。

7月~8月

初期段階ではインプットとアウトプットをバランスよく進めることがメインでしたが7月~8月になれば、アウトプットに重点を置いた問題練習を強化する必要があります。

具体的には過去問を解きながら自分の苦手な分野や不足している知識を特定することが方法が挙げられます。

過去問を解いていると自分の苦手分野や理解が浅い部分が分かってくるでしょう。

ただし問題に対する正確な知識を確認することは重要ですが、ここでインプット中心の学習に戻らないように注意が必要です。

試験本番で得点を上げる力は、アウトプット学習を通じて実際に問題を解くトレーニングを行っているときに身につきます。

9月~10月

試験1ヶ月前など直前は中期と同じく過去問題の練習を行う重要な時期となります。

宅建試験では過去問題に類似した問題が頻出する傾向にあるので、過去問題を繰り返し解くことが合格への近道となります。

7月~8月よりもさらに知識が整理され、スムーズに解答できる問題が増えることで自信にもつながっていくでしょう。

また直前期には解答スピードにも意識を向けることも大事です。

なぜなら試験本番では2時間で50問に回答しなければならず、 単純計算では1問あたり2.4分程度の時間で解かなければいけないからです。

見直す時間や思ったよりも時間がかかる可能性も考慮すると、正確性に加えてスピードも考えなければ解ききれないおそれもあります。

解答スピードを上げるには過去問題を繰り返し解くことや自分の得意・不得意について把握し優先順位を素早く判断する力が求められます。

またもし独学で勉強する場合は上記のスケジュールよりも早めに始めた方がいでしょう。

なぜなら、独学の場合だと通信講座などをのカリキュラムがないため、思ったよりも時間がかかるなどのイレギュラーが発生するおそれもあるためです。

学習を進めていくうえでどんどん必要な時間が増えていくこともあるため、2月からなど余裕をもってスケジュールを長けるようにしましょう。

宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介

科目別!宅建士の勉強の進め方

続いて、宅建士試験対策において、おすすめの勉強の順番を紹介していきます。

あくまでも一例ではありますが、初学者の方は以下の順番で勉強すると良いでしょう。

- 宅建業法

- 法令上の制限・税その他

- 権利関係

- その他関連知識

宅建試験の中でも、宅建業法は出題数が多い割には難易度が低く、得点源にしやすい科目なので、最初に勉強することをおすすめします。

宅建業法は重要な数字を覚えるだけで得点できることも多く、宅建の勉強を初めて行う方でも取り組みやすいです。

また、不動産業の実務について学べる科目でもあるため、仕事をイメージしながら勉強を進められるメリットもあります。

宅建業法の次は、法令上の制限・税その他の科目の勉強に着手しましょう。

法令上の制限・税その他は、宅建業法よりも勉強する内容は複雑になるものの、基礎的な内容の理解や数字を押さえておけば正解できる問題が多いです。

都市計画法や建築基準法、農地法が制定された背景や目的を押さえつつ、重要なポイントを暗記する勉強法がおすすめです。

法令上の制限は8問程度、税その他は3問程度と出題は多くないものの、しっかり勉強すれば得点できる難易度なので、時間をかけて対策しておきましょう。

権利関係では、不動産売買における物権変動などの民法の内容を学びます。

民法は私生活と密接に関わっているため、勉強する内容はイメージしやすいのですが、難解な法律用語が出てくる点が難しいポイントです。

暗記だけでは通用せず、条文や判例を理解する必要があるため、民法を初めて学ぶ方にとっては鬼門となるでしょう。

テキストを読んだだけでは理解が難しいため、過去問を活用しながら対策を行う勉強法がおすすめです。

宅建士試験に受験資格は無し!実務経験も無しですぐ宅建士を名乗れる?

宅建は独学でも合格できる?

宅建は独学でも合格しやすい試験です。

書店や通販などをチェックすると、他の資格よりもテキストの数が多いことがわかりますね。

市販教材が豊富なことで、勉強しやすい資格と言えるでしょう。

国家資格としてポピュラーなことも宅建の魅力です。

宅地建物取引士(宅建)は、勉強しやすい内容と言えるでしょう。

他の国家資格と比べても、身近な問題を扱っています。

くわえて、宅建の試験は、暗記すれば解答できるものが多い傾向です。

初学者でも資格取得しやすいことは、宅建のポイントでしょう。

知識が勉強しやすいため、独学にも向いています。

宅建に合格するための学習のコツ

宅建に合格するには勉強時間を確保するだけではなく、効率的に学習を進める必要があります。

ここでは、宅建に合格するための学習のコツについて紹介します。

自分に合ったテキストを選ぶ

宅建にはある程度の学習時間が必要でありモチベーション維持も求められるので、自分に合ったテキストを選ぶことが大事です。

分厚くて説明が豊富なテキストが数冊あれば良いのではないかと考えるかもしれませんが、自分が飽きずに継続して読むことができる1冊を見つけると学習しやすくなります。

また宅建試験では法改正があった部分がよく出題されるため、最新版のものを購入するようにしましょう。

問題によっては昨年まで正解だった回答が今年は不正解となっている可能性も少なくありません。

通信講座や通学ならテキストが決まっているのでテキストを自分で選ぶ手間も省けます。

科目ごとに優先順位をつける

資格の勉強では満点を目指すあまり完璧を求める人がいますが、宅建試験においては各科目に基準点が設けられていないため完璧を目指すのはおすすめしません。

合格ラインは37点とされていますが、宅建試験は出題範囲が広いためまずは全体像を把握することから始めるのがいいでしょう。

さらにそこから優先順位を設定し、配点が高い分野から学習を進めると効率的に学習を進められるはずです。

なお、宅建試験の勉強では宅建業法を優先的に学ぶことが一般的です。

理由としては宅建業法は宅建の中でも範囲が広く、配点も高いためです。

過去問を何度も繰り返し解く

宅建の勉強では過去に出題された問題を繰り返し解くことで、出題傾向を理解することができます。

試験問題は過去に出題された内容を異なる視点から再構成することが多いため、過去問題で問われている主旨や論点を把握しておくことが得点につながります。

過去問題を確実に解答できるようになれば、万が一本番で応用問題が出題されても冷静に対処できるようにもなります。

過去問題を繰り返し解く際には、弱点の発見や問題傾向の理解など、明確な目的を持って学習することがポイント。

また宅建試験までにあまり時間がない方の場合、過去問題の解説をすぐに読むのもおすすめです。

過去問題で理解できない問題に直面したとき長時間考えるよりもすぐに解説を読んで解法を覚えることで、学習時間を短縮することができます。

間違えた問題についてはどの過程が誤っていたのかをしっかりと把握するようにしましょう。

スキマ時間を活用する

とくに忙しい社会人が合格を目指す場合、スキマ時間を有効に活用することが必要です。

平日に仕事や家事、育児に追われて疲れた状態で勉強に取り組むのは、2時間の集中学習が難しいケースも少なくありません。

自宅で机に向かう勉強に限らず、電車通勤の1時間や昼休みの30分を勉強に充てるなどつねに学習する習慣をつけるようにしましょう。

また、資格試験の学習にはテキストが主流ですが、動画や音声を活用することもおすすめです。

テキストを読むのが難しいと感じる方でも視覚や聴覚を使た方が挫折しにくくなるといったこともあります。

模試を受ける

通信講座で定期的に行われる模擬試験は、試験のラストスパートにかけて追い込みをかけるのにおすすめです。

模試を受けるメリットには実際の試験環境を体験しながら時間の使い方を学べるほか、自分の現在の実力を把握できることが挙げられます。

また、不足している知識や学習状況を知ることで今後の学習計画を見直す機会にもなります。

模試の費用は通信講座によりますが、おおよそ3,000円~5,000円程度であることが多いです。

模擬試験では最新の問題に挑戦できるので本番に近い状態や試験に慣れておきたい人は積極的に受けるようにしましょう。

宅建(宅地建物取引士)試験の難易度は高い?合格率は低い?出題範囲や偏差値・勉強時間の目安について解説

確実に合格を目指す場合はアガルートを受講しよう

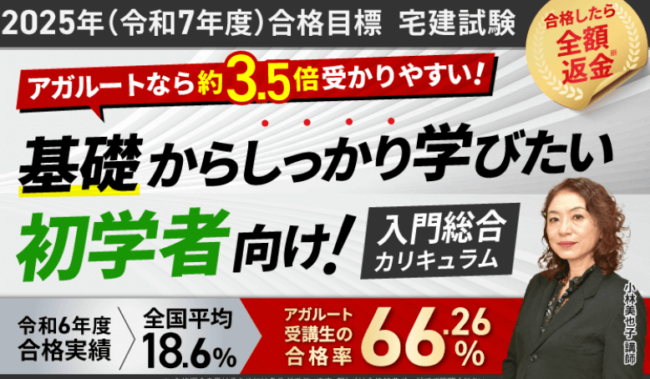

確実に宅建試験の合格を目指す場合は、アガルートの受講がおすすめです。

アガルートには受講生を合格に導くノウハウや過去の試験データが膨大にあり、受講生のサポートも充実しています。

合格率はなんと66.26%!

全国平均の3.77倍の合格率を誇ります。

質の高い教材を使いながら、経験豊富な講師の分かりやすい講義を受けることで効率よく試験対策を行えます。

初学者は入門総合カリキュラム、学習経験者は演習総合カリキュラムがおすすめです。

合格すれば、受講料金が全額返金される点も見逃せません。

また、独学よりも高い費用を支払うことになるため、「高いお金を払ってるから、途中で辞めるわけにはいかない」という心理的な効果も期待できるでしょう。

宅建試験に確実に合格したい方や、独学に不安を感じる方は、アガルートの受講を検討してみてください。

宅建の独学は効果的な勉強法を実践しよう

宅建試験対策のおすすめ勉強法や、勉強する科目の順番などを解説してきました。

宅建試験に必要な勉強時間は300時間程です。

試験に向けて、最終的な学習計画を立てて合格を目指しましょう。

テキストと過去問を軸に勉強を行うことになりますが、自分のオリジナルノートを作成するなど、効果的な勉強法を実践することで得点力が培われます。

また、独学で勉強を進めている方は、必要に応じて予備校や通信講座を利用するなど、適切に勉強法を変更する柔軟性を持ちましょう。

おすすめの通信講座はアガルートです。

最大20%OFFで受講できるうえ、合格で全額返金されるため、コストをかけずにリーズナブルに宅建試験合格を目指せます。