宅建試験本番を迎える前には、何度か予備校や通信講座が開催している模試を受験するのがおすすめです。

模試を受けることで、自身の現在の学力を把握できる上に、直前期に対策するべきポイントを把握できるメリットがあります。

今回は宅建試験の前に模試を受験する重要性やメリット、おすすめの模試について解説していきます。

宅建試験の受験を検討している方に役立つ内容となっているため、ぜひチェックしてみて下さい。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建の公開模試おすすめ5選

宅建の取得を目指すなら宅建の公開模試を受験することをおすすめします。

宅建の公開模試は各通信講座が開催しているものであり、サイン審の試験傾向や予想問題に触れられるメリットがあります。

的中率が高く、例年たくさんの受験者が利用しています。

2025年度の宅建模試についての情報はまだ公開されていないものもあるため、後悔されていないモニについては参考として2024年度の宅建の公開模試のスケジュールや費用について紹介しています。

| 予備校 | 名称 | 日程(申し込み期日) | 受験タイプ | 料金(税込) |

|---|---|---|---|---|

| アガルートアカデミー | 模擬試験 | 試験日:2024年7月30日~2024年10月31日 申し込み期間:2024年7月30日~2024年10月31日 |

自宅 | 2,980円 |

| LEC東京リーガルマインド | 宅建士模試3姉妹パック | 試験日:非公開(2024年9月22日・23日・25日) 申し込み期間:2025年3月1日~2024年10月13日 |

会場もしくは自宅 | 会場:22,000円~25,300円 自宅:18,700円~25,300円 ※全6回分 |

| 資格の学校TAC | 全国公開模試 | 試験日 会場:2024年10月2日~10月6日 自宅:2024年9月20日~自宅受験問題等発送日 2024年9月20日受験期間 自宅受験郵送:2024年10月4日TAC必着 自宅受験WEB:2024年9月20日~10月7日 |

会場もしくは自宅 | 3,800円 |

| 日建学院 | 全国統一公開模擬試験 | 試験日:2025年10月5日

申し込み期日 |

教室もしくは自宅 | 5,500円 |

| 資格の大原 | 全国統一公開模擬試験 | 試験日 例年9月下旬 |

会場もしくは自宅 | 4,000円 |

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーの模擬試験は価格が2,980円ととにかくリーズナブルに受験できるのが魅力です。

アガルートアカデミーの宅建試験講座は令和6年度において受講生の合格率が66.26%に達し、全国平均の3.56倍という確かな実績を持っています。

講座を担当する林裕太講師が実施する模擬試験は低コスパでありながら高い質を維持しています。

問題文の読み方や問題に対するアプローチから始まり、各問題の内容に関する解説や復習に加え、マイナーな論点が出題された際の心構えなど、合格に必要なすべての要素を伝授しています。

アガルートの公式サイトにはサンプル講義の動画やテキストが掲載されていますので、ぜひご覧ください。

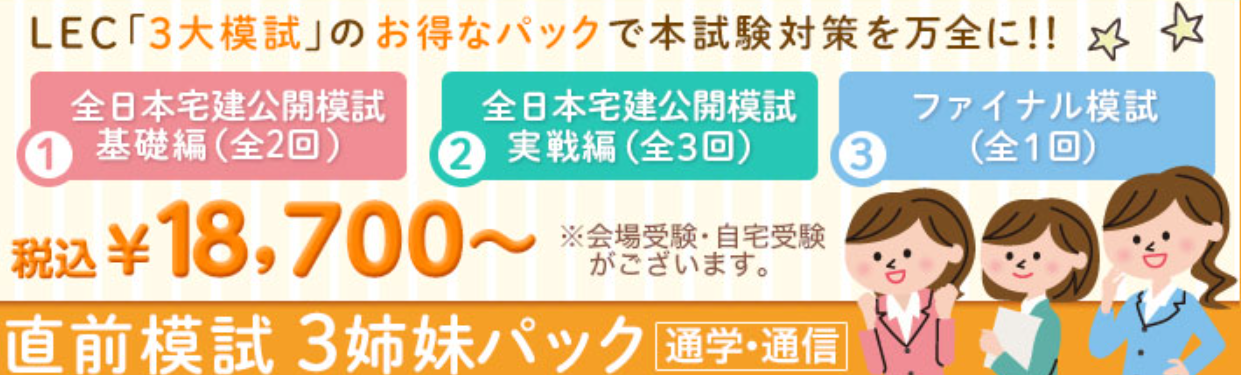

LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドでは難易度ごとにさまざまな宅建模試が受けられます。

2024年度時点では以下のようなスケジュールで実施されました。

- 実力診断模試(6月)

- 0円模試(7月)

- 全日本宅建公開模試 基礎編(全2回・8月)

- 宅建士模試(9月)

- 全日本宅建公開模試 実戦編(全3回・9月)

- ファイナル模試(10月)

また直前に追い込みをかけたい方は「全日本宅建公開模試 基礎編(全2回)」「全日本宅建公開模試 実戦編(全3回)」「ファイナル模試」がセットになった、「直前模試3姉妹パック」がおすすめです。

全日本宅建公開模試基礎編・実践編は難易度が異なるため、順番に受験することで段階を踏んで順当にステップアップできるメリットがあります。

さらにファイナル模試では本試験と同じレベルの予想問題が出題されるので、最後の力試しにおすすめです。

資格の学校TAC

資格の学校TACが開催する全国公開模試は、毎年約10,000名が参加する人気のある模試です。

TACの全国公開模試は全国さまざまな場所で開催されており、地方の方でも比較的受験しやすい環境が整っています。

受験者数がとにかく多いため、提供される高精度なデータから全受験者の傾向を把握できるだけでなく、全国レベルでの自分の位置をより正確に理解することが出来るメリットがあります。

さらに、TACの全国公開模試では特典も充実しており、模試終了後にはインターネットを通じてTACの講師によるWeb解説講義が動画形式で配信されます。

全ての問題について解説が行われるため、模試の重要なポイントやアドバイスを試験直前まで受けることができます。

日建学院

日建学院が実施する全国統一公開模擬試験は全国最大級の受験者数を誇っています。

受験者が多いことによって、受験者は全受験者の傾向や全国レベルでの自分の立ち位置を把握できるので最終調整ができるようになります。

また、日建学院の宅建公開模擬試験は高い的中率で知られています。

宅建試験に精通した日建学院の模擬試験を受けることで、本試験に類似した環境や状況に慣れることができるでしょう。

模擬試験は教室での受験と自宅での受験のいずれかを選べます。

教室で受験する場合、分野ごとの得点、平均点、偏差値などが記載された詳細な個人分析表を受け取れます。

ただし、自宅受験の場合は、自らWEB採点を行う必要があるため、注意が必要です。

資格の大原

資格の大原は大手の資格予備校として、高品質な公開模試を実施していることでも有名です。

受験方法は会場受験と自宅受験のいずれかを選べますが、試験本番に近い環境を体験したい方には会場受験がおすすめです。

また公開模試は大原の受講生だけでなく、独学で学んでいる方も受験できるのもうれしいポイント。

本試験と同様の形式で50問が出題されるため、試験直前の実力を把握するのにも役立ちます。

※2025年3月時点では試験詳細公開されていません(例年9月下旬開催)

宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介

宅建模試は9~10月に実施されることが多い

宅建模試は9〜10月に集中的に実施されることが多い傾向にあります。

宅建試験の本番は例年10月の第3日曜日なので、本番の1〜2カ月の時点で実践的な力がどの程度ついているのかを知るために模試を受験すると効果的です。

もともと宅建対策として予備校や通信講座などを利用している方の場合、そもそもカリキュラムに模試が含まれているものもあります。

しかし独学の場合や試験を実施していない通信講座などを利用している場合、自分で申し込みをしなければいけません。

また受付開始時期や申し込み期限はスクールや通信講座によって異なり、おなじスクールでもいくつかの模試を開催しているところもあるので自分のレベルやタイミングによって選ぶといいでしょう。

なかには、模試試験日の直前でも申し込めるケースあり、とくに自宅受験の模試の場合は10月初旬の試験本番の直前まで申し込みを受け付けているものもあります。

近くに試験会場がない方やタイミングが合わない方にとって自宅受験を利用するのもひとつです。

自宅受験には主に以下のような試験スタイルとなっていることが多いです。

- 問題冊子が届き、オンラインで解答を入力するタイプ

- 問題冊子と解答用紙(マークシート)が届き、解答を記入して郵送するタイプ

- 問題の出題も解答もすべてオンラインで完結するタイプ

気になる模試があれば逃さないように事前にチェックするようにしましょう。

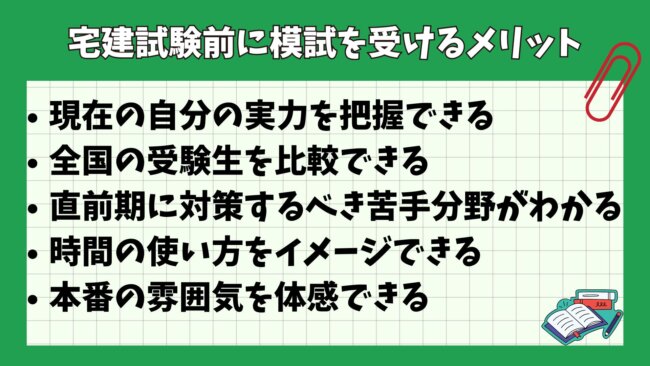

宅建試験前に模試を受けるメリット

宅建の本試験前には、予備校や通信講座が行っている模試を受けることをおすすめします。

模試を受けることで、その後の勉強の方針や弱点把握などができるため、本試験前の有意義な経験となるでしょう。

まず、模試を受けるメリットについて詳しく見ていきましょう。

現在の自分の実力を把握できる

模試で取り組む問題は、大半が初見の問題のはずです。

過去問題を繰り返すことも重要ですが、同じ問題に取り組んでいると「答えを暗記」してしまい、勉強がマンネリ化してしまうことも考えられます。

しかし、初見の問題を本番と同じ雰囲気の中で解くことで、現在の自分の実力を正確に把握できるメリットがあります。

また、模試の結果を見直すことで「自分の弱点」「合格できる可能性」などを知ることができます。

試験の出来だけでなく、様々なデータを通じて自分の実力を把握できる点は、模試ならではのメリットと言えるでしょう。

全国の受験生と比較できる

模試の結果を見ると、「全受験者数の中での順位」「周囲の多くは正解しているものの、自分は間違えてしまった問題」など知ることができます。

このように、周囲の受験生と自分の学力を比較することで、「落としてはいけないレベルの基礎問題」を把握できるメリットがあります。

宅建試験は「35点前後」という概ねの合格目安があるものの、毎年合格点が変わるため「1点に泣く」というケースが多いです。

「周囲が正解しているのに自分は落としてしまう」問題が多いと合格が難しくなるため、模試の結果を分析することは非常に重要なのです。

基本的に勉強は一人で行うため、周囲の受験生と学力を比較できる機会は多くありません。

模試では多くの受験生の実力と自分の実力を比較できる貴重な機会なので、有効活用するべきです。

直前期に対策するべき苦手分野がわかる

模試に取り組む中で感じたことや、模試の結果を分析することで、直前期に対策するべき苦手分野を把握できます。

直前期で学んだことは試験の本番でも覚えていることが多いため、合否を分ける重要な時期です。

つまり、直前期に苦手な分野をしっかりと対策することで、苦手が少ない状態で本試験に臨めるようになります。

当然のことながら、苦手分野が少ない方が安定して得点できる可能性が高まることから、模試を通じて重点的に対策するべき分野を把握することは大切です。

時間の使い方をイメージできる

模試は、本試験と同じ制限時間内で行われるため、本番での時間の使い方を予行練習できる貴重な機会です。

宅建試験は、2時間で50問を解くことになるため、1問あたりに割ける時間は約2分半となります。

「順番通り1問目から取り組む」か、「自分の得意分野から取り組む」か、実際のタイムテーブルの中で試すことができるのは模試だけです。

本番で「時間が足りなかった」とならないためにも、模試を通じて時間の使い方をイメージすることは重要と言えるでしょう。

本番の雰囲気を体感できる

模試は、本試験と同様に張り詰めた雰囲気の中で初見の問題に取り組むことになります。

日頃の勉強では、同じ問題を繰り返し解くことや何周か読んだテキストを読む勉強が中心となるため、飽きやすいと言えます。

また、ずっと自宅で勉強しているとマンネリ化してしまい、質の悪い勉強を行ってしまうことも少なくありません。

しかし、模試のように本番の雰囲気を体験することで、新たな刺激になる上に勉強のモチベーション向上にも繋がるでしょう。

模試の結果如何では、危機感を感じてその後の勉強の質が高まることも期待できるため、本番の雰囲気を体感しつつ、周囲のレベルを把握することは有意義です。

宅建士は高卒でもなれる?取得するメリットや勉強方法について紹介

宅建模試は何回受けるべき?

宅建模試は必須ではありませんが、試験の傾向や力試しを行うなら1回は受けておくことをおすすめします。

宅建試験の模試は多くの予備校や通信講座が行っているため、日程が合えば何回でも受験できます。

ここでは、宅建模試は何回受けるべきかやIパン的なスケジュールについて紹介します。

宅建に必要な勉強時間は約半年

一般的に他県合格に必要な勉強時間は300時間、学習期間だと約半年程度だとされています。

試験は例年10月下旬ごろに行われることを考えると、3月~4月あたりから始めると間に合うでしょう。

また7月下旬ころから宅建模試が開催されるため、夏あたりまでは基礎固めと過去問演習を終わらせておきたいところですね。

2~3回の受験がおすすめ

宅建模試は回数制限がないので、スケジュールさえ合えば何度でも受験することはできます。

一般的に2~3回程度受験しておくと、復習をする時間もとれるのでおすすめです。

例えば模試を2回受けようと考えているのであれば、9月に2回受験するといいでしょう。

1回目と2回目の模試にはなるべく時間をおいて受験することで、対策の効果をより感じられるはずです、

また3回模試を受けるのであれば、7~8月に1回、9月に2回受験するのがいいでしょう。

1回目の時点で合格点に達していなくても心配する必要はありません。

1回目は腕試しをするイメージで、残りの2回は2回受験の際と同じように最終調整のために受けると本試験でも自信をもって臨めるはずです。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建の合格ラインは70%以上

宅建の合格ラインは年度によって変動があるものの、50点満点のうち35店程度が合格ラインとなっていることがわかります。

実際、過去10年の受験者数と合格者数、合格点をまとめると以下の通りとなります。

| 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格基準点 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 17.2% | 40,025 | 233,276 | 36点 |

| 令和4年度 | 17.0% | 38,525 | 226,048 | 36点 |

| 令和3年度12月実施分 | 15.6% | 3,892 | 24,965 | 34点 |

| 令和3年度10月実施分 | 17.9% | 37,579 | 209,749 | 34点 |

| 令和2年度12月実施分 | 13.1% | 4,610 | 35,261 | 36点 |

| 令和2年度10月実施分 | 17.6% | 29,728 | 168,989 | 38点 |

| 令和元年度 | 17.0% | 37,481 | 220,797 | 35点 |

| 平成30年度 | 15.6% | 33,360 | 213,993 | 37点 |

| 平成29年度 | 15.6% | 32,644 | 209,354 | 35点 |

| 平成28年度 | 15.4% | 30,589 | 198,463 | 35点 |

| 平成27年度 | 15.4% | 30,028 | 194,926 | 31点 |

| 平成26年度 | 17.5% | 33,670 | 192,029 | 32点 |

実際平成26年度・27年度あたりは31点や32点で合格することもありましたが、令和2年10月に行われた試験では合格基準点が38点となり、過去10年間で最も高い点数となりました。

宅建模試では38点以上取れた場合、順調に合格に近づいているといえるでしょう。

仮に目標点を38点とする場合、分野別だとそれぞれ以下の点を取得しておくイメージとなります。

| 分野 | 目標点 |

|---|---|

| 宅建業法 | 20点中18点 |

| 権利関係 | 14点中10点 |

| 法令上の制限 | 8点中5点 |

| 税・その他 | 8点中5点 |

もちろん上記の点数よりも低くても諦める必要はありません。

模試が終わった後、特に正答率が低かった分野を中心に克服したり、試験時間内の時間の使い方を見直すのもひとつです。

ひとつひとつの問題に書ける時間を短くしてすべて解けるようにしたり、見直しができる余裕を残しておく意識を持てば自信を持てるはずです。

宅建について

宅建についてまとめると以下の通りとなります。

申込期間などは7月と学習期間中になるので忘れないようにしましょう。

| 申込日 | 例年7月上旬~下旬 |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月第3日曜日 |

| 合格発表 | 例年11月下旬~12月初頭 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 試験時間 | 午後1時~3時 |

| 開催場所 | 原則、住んでいる都道府県 |

宅建士は例年10月の第3日曜日に開催され、2025年は10月19日に行われる予定です。

開催場所はオンライン申込の場合、専用のマイページでの確認が可能です。

宅建士の試験を受けるには試験の3ヵ月前に申し込みが必要となります。

一時期コロナ禍で例外的に年に2回実施されたケースもありますが、受験の機会は基本的に10月の年1回と覚えておくといいでしょう。

また合格発表は、不動産適正取引推進機構や官報で確認することができます。

合格者には合格通知書が郵送され、次のステップとして宅建士の登録手続きが必要となります。

登録手続きには必要な書類や手数料があるため、事前に確認しておくことが大切です。

宅建士の難易度は高い?合格率や合格への勉強のコツについても解説

宅建模試を受けて合格を目指そう

今回は宅建試験の前に模試を受験する重要性やメリット、おすすめの模試について解説してきました。

宅建模試は予備校や通信講座によっても異なりますが、一般的に9月~10月頃に開催されることが多い試験です。

模試を活用すれば本試験の雰囲気や時間の使い方、試験傾向などについて把握できるメリットがあるので積極的に受験することをおすすめします。

宅建模試にかかる費用はばらつきがあるため、開催場所や費用、タイミングなどに合わせて選ぶといいでしょう。

今回の記事を参考に宅建模試を受けて合格を目指してみて下さい。

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。