司法試験の受験生で選択科目に悩む方は少なくありません。

特に倒産法は難しいと言われており、他の選択科目と比較して受験生は多くなっていますが、優先して選ぶべきかどうか迷ってしまいます。

そこでこの記事では、司法試験の選択科目である倒産法について、倒産法は選択するべきなのかや倒産法の範囲、過去問や参考書を使用した勉強方法などをご紹介していきます。

興味のある方は是非最後までご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験合格を目指すならアガルート!

司法試験予備試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーテキストと動画講義で、初学者の方でも始めやすいカリキュラムになっています。

オプションを付けることで、自分に合った講座をカスタマイズすることも可能です。

司法試験で倒産法を選択するメリット

ここでは倒産法を選択するメリットとデメリットをご紹介していきます。

倒産法を選択する受験生は全体の約13~14%と言われており、受験生は多い科目になっていますが、万人受けする科目とは言えません。

メリットとデメリットを参考に、倒産法を選択するかどうか検討してみて下さい。

【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説

メリット1:他の科目との相乗効果が見込める

倒産法を勉強するためには、民法や民事訴訟法の知識が大切になります。

そのため倒産法をじっくり学習することによって、様々な点で民法に関する基本的な知識を深めることが出来ます。

つまり、倒産法を勉強しておくことで民法での得点UPが見込めるようになります。

逆に元々民法が得意な方であれば、倒産法を学ぶ効率が上がり、他の選択科目に勉強時間を割くことも出来るかもしれません。

他の科目の復習が出来たり、勉強時間を短縮できるのは、長期間にわたる司法試験勉強において大きなメリットと言えるでしょう。

メリット2:司法試験での勉強が合格後に役立つ

どの科目でも勉強しておくことで司法試験合格後に役立ちますが、倒産法はより一層司法試験での勉強が合格後に役立ちます。

例えば労働法であれば、身近な法律でありイメージが付きやすいため、勉強と実務を並行しやすいという特徴があります。

しかし倒産分野は、受験時の知識だけで実務をこなすことはできませんが、それが無ければ手を付けることすら難しいと言われています。

また、範囲が広い民法分野との関りが強いため、司法試験合格後に0から勉強するとなると、民法の勉強も再び行う必要があるでしょう。

倒産法は実務でもよく使う分野であるため、勉強しないということは難しく、司法試験合格後を考えて選択するという方も多いようです。

司法試験で倒産法を選択するデメリット

デメリット1:勉強量が他の科目より多い

倒産法が難しいと言われる理由の一つに、他の選択科目より勉強量が多い点が挙げられます。

これはそもそも倒産法で扱われる法律の範囲が広いことと、民法との関りが強いことが原因となっているようです。

とにかく効率よく司法試験の合格のみを目指すのであれば、倒産法は選択するべきではないかもしれません。

デメリット2:周りの受験生のレベルが高い

司法試験は相対評価なので、周りの受験生のレベルは非常に重要になりますが、倒産法分野は受験生のレベルが高いと言われています。

これは、メリットでご紹介した通り倒産法は民法と深く関りがあるため、民法が得意な受験生にとっては高得点を狙いやすい分野になっているからです。

ですので、民法がそこまで得意ではない人が倒産法を受験しようと考えると、周りは強敵が多いということを覚悟しなければなりません。

また、民法は非常に試験範囲が広く暗記量が多くなっており受験生が苦労する分野です。

それが得意ということであれば、勉強時間に余裕のある人や頭の良い人が多いのかもしれません。

つまり、倒産法自体も難しいのですが、さらに倒産法分野で合格ラインに達することも難しいということになります。

司法試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

司法試験の倒産法の出題範囲

司法試験の倒産法の出題範囲は、破産法と民事再生法の分野からそれぞれ1問ずつとなっています。

どちらも非常に範囲の広い法律ですが、試験科目としての出題範囲は限られており、例年似たようなパターンの問題が出ているようです。

しかし、出題範囲が限られていると言っても他の選択科目よりは範囲が広く、暗記する量も多いことを覚悟しなければいけません。

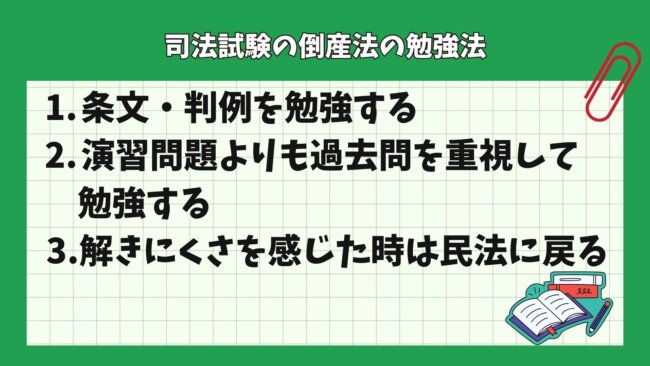

司法試験の倒産法の勉強法

ここからは過去問や参考書を使った倒産法の勉強法を解説していきます。

予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説

倒産法は他の選択科目と違い、民法との関連性が重視されており、勉強量も多いため効率の良い勉強方法を模索していきましょう。

勉強法①条文・判例を勉強する

倒産法の勉強の7~8割が条文・判例の勉強だと言われています。

司法試験の選択科目である倒産法は、解答が論述式になっており、問題文に書かれた状況を条文に当てはめながら論証することになります。

特に倒産法は、その場で思考して答えを導き出すというより、いかに条文に綺麗に当てはめることが出来るかが重要になります。

そしてその条文を丁寧に解釈したのが判例であり、試験本番は判例を意識しながら問題を解釈していくことになります。

ですので、基本書を読んで知識を蓄えながら、条文と判例の勉強も進めていきましょう。

勉強法②演習問題よりも過去問を重視して勉強する

司法試験の倒産法分野は、過去問と似た流れの問題が多いことで有名です。

そのため、参考書などを利用して勉強するよりも、過去問を中心に学習を進めることが重要になります。

過去問の使い方としては、条文や判例を勉強した後で、実際の問題文にどうやって条文を当てはめていくのかを覚えるために使うことが重要です。

注意点は、古すぎる過去問は出題傾向などが変わっているので、5~10年分を目安に何度も覚えるくらい解くことです。

そこまで出来れば民法分野の得点も伸びているかもしれませんね。

勉強法③解きにくさを感じた時は民法に戻る

倒産法は民法と密接なかかわりがあると記述しましたが、具体的には民法が原則、倒産法が民法に当てはまらない例外という扱いになります。

ですので、倒産法分野の学習をしていて、問題文が読みにくい・分かりにくいと感じた場合、民法分野の学習が不十分になっている可能性があります。

民法の考え方や知識が身についていると、倒産法は0.5科目分になると言われている程なので、解きにくさを感じたら一度民法の分野に戻って勉強をしてみて下さい。

最終的に、焦って民法が疎かになっているまま倒産法を学習するよりも、効率よく倒産法の得点を上げることが出来るでしょう。

司法試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。

司法試験合格者の講師が指導!

アガルート公式HPはこちら

司法試験の倒産法の勉強に使える参考書(判例集・演習書)

最後に司法試験の倒産法を勉強する際にお勧めの参考書を、重要度が高い順にご紹介していきます。

汎用性の高い参考書は重要度が高くなりがちなので、もし自分の苦手な分野などがあれば、重要度に関係なく、ピンポイントで参考書を購入するのも一つの手段かもしれません。

司法試験・予備試験対策におすすめの参考書・テキスト人気本ランキング39選!基本書から応用まで科目別に紹介【最新】

有斐閣「倒産判例百選 第6版〔No.252〕」

| 参考価格 | 2,640円 |

| 購入はこちら |

「倒産判例百選」は百選シリーズの倒産法版です。

上記で解説した通り、倒産法は条文・判例を勉強することが重要で、百選シリーズは受験生のほとんど全員が持っていると言っても過言ではなく、信用があります。

さらに、百選判例は重要な判例に絞り込んでいるため、試験でも似た内容の問題が多く、範囲を絞り込むという意味でも役立ちます。

また、テスト直前に重要判例を見直すことも出来るため、「100件の判例で足りるのか」と心配な方も、百選を買っておくことをお勧めします。

この「倒産判例百選」は現在第6版が最新となっており、これからも更新されていくと考えられるので、必ず最新の百選を購入するようにしましょう。

辰已法律研究所「司法試験論文対策 1冊だけで倒産法[改訂版] 」

| 参考価格 | 7,553円 |

| 購入はこちら |

「1冊だけで倒産法」は、その名の通り倒産法を網羅した参考書です。

この参考書は、様々な論点に着目しているので論点の網羅性が高く、さらに倒産法の過去問をよく分析しているため、出題傾向もしっかり掴んでいます。

さらに、合格者の中でも倒産法の得点が高かった人の答案例などが記載されており、より洗練された解答を見ることが出来ます。

また、「1冊だけで倒産法」は知識をインプットする基本書としても利用できるため、本番試験前に知識を整理するためにも役立ちます。

しかし、「1冊だけで倒産法」を演習書として活用する場合、優先順位は過去問の方が上であることを忘れないようにしましょう。

弘文堂「倒産法演習ノート <第3版>」

| 参考価格 | 3,630円 |

| 購入はこちら |

「倒産法演習ノート」は倒産法受験者に人気の演習専用の参考書です。

演習書としては、過去問や「1冊だけで倒産法」などの優秀な教材がありますが、この「倒産法演習ノート」はそれらの後に総仕上げとして取り組む参考書になります。

なぜなら問題のレベルが司法試験より少し高いと言われており、問題の内容としても破産法と民事再生法を合わせたパターンが多く載っているからです。

必ずやらなければいけないわけではありませんが、本番試験で少しでも余裕が欲しい方は「倒産法演習ノート」に挑戦してみると良いかもしれません。

有斐閣「破産法・民事再生法第5版」

最後に倒産法の基本書として伊藤真先生が著者の「破産法・民事再生法」をご紹介します。

伊藤真先生は、東京大学の名誉教授で、司法試験の第二次試験考査委員を勤めたこともある方です。

法学者として実績のある伊藤真先生ですが、特に破産法や民事再生法、民事訴訟法などの司法試験における倒産法・民法の分野を得意としています。

そんな伊藤真先生が出している「破産法・民事再生法」は信頼性が高く、法科大学院に通っていない方は、この参考書で基礎を勉強しましょう。

本番直前の知識の整理として活用するのも一つの手段かもしれません。

倒産法は民法の対策になるがレベルが高くなりがち

この記事では、司法試験の選択科目である倒産法について、倒産法は選択するべきなのかや倒産法の範囲、過去問や参考書を使用した勉強方法などをご紹介してきました。

倒産法は民法との関りが強く、勉強することで民法分野の点数が上がったり、試験合格後に他の科目より役立つというメリットがあります。

しかし、民法との関わりが強いために勉強量が他の選択科目より多くなりがちで、受験生のレベルも高いと言われているため、難しい分野でもあるようです。

出題範囲としては、破産法と民事再生法から1問ずつとなっており、条文・判例の勉強と過去問を利用した演習が非常に重要です。

倒産法は、民法が得意な方であれば大きなアドバンテージを得られますし、勉強時間に余裕がある方にとっては有利になる可能性もあるので、是非一度検討してみて下さい。