社労士試験では労働保険や社会保険関係法令の他にも、「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」という科目が出題されます。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」への対応は、厚生労働白書と労働経済白書を用いると効果的です。

社労士試験では、選択式試験と択一式問題で各科目において合格基準点が設定されています。

1科目でも合格基準点に満たない科目があれば、他の科目が満点であっても試験は不合格となってしまいます。

一般常識対策に苦労する受験生は多いですが、「苦手だから」という理由で捨てることはできないため、しっかりと対策することが大切です。

この記事では、社労士試験合格に向けて必要不可欠な白書対策の方法や、おすすめのテキストを紹介していきます。

社労士試験を受験する方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

社会保険労務士試験におすすめの通信講座

社労士の白書とは?

そもそも、白書とは日本中央省庁が編集する刊行物の1つです。

政治社会経済の実態や政府の施策の現状を国民に周知させることを目的とした資料で、日本の現状を知る際に役立ちます。

特に厚生労働省が公表する「厚生労働白書」と「労働経済白書」については「社労士の白書」と言われ、試験に出題される範囲を網羅しています。

厚生労働白書

厚生労働白書とは、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについてとりまとめているもので、平成13年から毎年発刊されています。

白書の内容は第1部に年度ごとの特集が組まれ、第2部は子育て、雇用、年金及び医療・介護などに関する情報がとりまとめられています。

厚生労働白書の中で、社労士試験でよく出題される範囲は次のとおりです。

<第1部>

- 特集

<第2部>

- 労働環境

- 女性・若者・労働者

- 年金・医療・介護

- 少子高齢化

- 財政

特に重点的に対策を行い、過去問を中心に出題歴も確認しておくと良いでしょう。

労働経済白書

労働経済白書とは、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析している報告書です。

令和5年版の白書は、第1部に「労働経済の推移と特徴」、第2部に「持続的な賃上げに向けて賃金の現状と課題」で策定されています。

こちらの白書も、厚生労働省のウェブサイト内からダウンロードできます。

労働経済白書から社労士試験でよく出題される範囲は次のとおりです。

- 失業率

- 有効求人倍率

- 障害者雇用率

- 正規・非正規の動向

- 賃金

労働情勢を中心に出題されやすい傾向にあるため、データや数字はもちろん、どのように推移しているかも押さえておくと良いでしょう。

社労士の白書対策はいつからやれば良い?

白書の範囲は膨大であり、発表された白書を読むだけでも多くの時間がかかってしまいます。

勉強に膨大な時間がかかる割には出題数が少ない科目なので、効率よく対策することが難しい特徴があります。

時事的な問題が出題されることもあるため、主要科目の学習が一通り落ち着いて、基礎的な実力が付いた段階で白書対策を講じると良いでしょう。

時期としては白書や統計、法改正といった一般常識問題の情報が整理できる4月を目処に、遅くても6月までに勉強を始めていければスムーズに試験に臨めます。

主要科目の勉強に追われてしまい、一般常識問題対策が後回しになる受験生も多いです。

しかし、前述のとおり社労士試験は1科目でも合格基準点を満たさなければ不合格となってしまうため、勉強を始める時期を見誤らないようにしましょう。

余裕のあるスケジュールを立てて、一般常識の対策も行えるように意識してみてください。

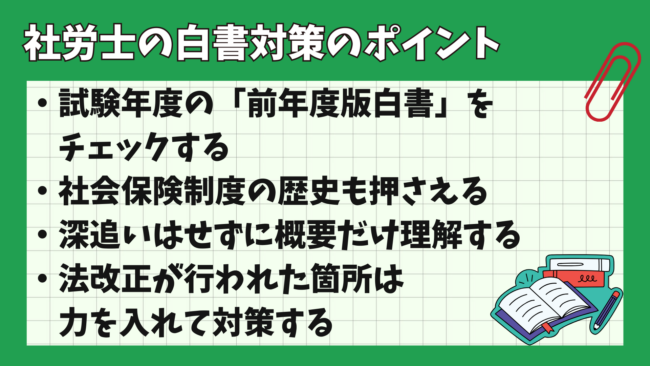

社労士の白書対策のポイント

一般常識問題対策のために、ただ漫然と白書を読むだけでは内容を十分に理解できないため、効率的な白書対策を知っておくことは重要です。

社労士試験の白書対策は、例年の出題傾向から白書の中の資料をピックアップし、その概要を把握するのがおすすめです。

白書の内容で出題されるのは「現在」「歴史」「概要」の3項目で、以下でどのようにピックアップするべきか解説していきます。

試験年度の「前年度版白書」をチェックする

社労士試験の白書対策で「現在」における一般常識問題を攻略するには、試験年度の前年度版白書で勉強するのが効果的です。

令和5年度の試験を受ける方であれば、令和4年度版の白書が対象となります。

本試験では、試験年度の前年度の白書からの出題が多いため、頻出箇所を中心に読んでおくことをおすすめします。

前述した厚生労働白書や労働経済白書から、ここ数年の動向に関する記述があるため概要を確認しておきましょう。

社会保険制度の歴史も押さえる

社労士試験の白書対策で「歴史」に関する一般常識問題を攻略するには、平成23年度版厚生労働白書が役に立ちます。

社労士の試験において社会保険制度の歴史は頻出される傾向にある上に、知っておかなければならない項目が非常に多いです。

勉強量が必然的に多くなってしまうことから、社会保険制度の歴史に対して苦手意識を持つ受験生は多くいます。

しかし、平成23年度版の厚生労働白書は、国民皆保険・皆年金制度がスタートしてから50周年となる節目の白書であり、概要をまとめた図が掲載されています。

図を見れば試験対策に必要な社会保険の歴史を押さえることができるので、必ず確認しておきましょう。

深追いはせずに概要だけ理解する

社労士試験の白書対策を行う上で、白書の全てを読み込もうとすると、時間も労力もかかってしまい効率的ではありません。

白書対策は深追いをせずに概要だけ理解して、合格基準点のクリアを念頭に置いた勉強を意識してみてください。

試験範囲の広さとして見れば難易度の高い科目ですが、問題内容自体は難しいわけではありません。

前述したよく出題される範囲の資料をピックアップして、大まかな概要を中心に勉強していきましょう。

法改正が行われた箇所は力を入れて対策する

社労士試験では、法改正に関する点が頻繁に出題されます。

法改正が行われた箇所は出題されやすい傾向にあるため、重点的に対策しておくと良いでしょう。

社労士が携わる法令は数多くあり、本試験でも関連する法令における改正も毎年のように行われています。

一口に法改正と言っても、制度が大きく変わる法令もあれば、数字だけ変わる法令もあったり様々です。

法改正の出題範囲は試験を受ける年の4月上旬までなので、白書対策を開始する4月から6月に並行して勉強を始めていきましょう。

社労士の白書対策ができるおすすめテキスト

白書対策はただ白書を読み込むだけでなく、要点が詰まったテキストを活用して対策するのがおすすめです。

前述のとおり、白書や法改正の対策をする時期はテスト直前の4月から6月頃から開始すると良いでしょう。

それまでは基本テキストを用いて主要科目の練度を上げ、十分な基礎知識が習得できたら、白書の内容を含んだ直前対策のテキストを利用して仕上げていきます。

以下で、社労士の白書対策として役立つテキストを具体的に紹介していきます。

無敵の社労士(1) スタートダッシュ 2024年合格目標

『無敵の社労士 完全無欠の直前対策』は、TAC出版が発刊する直前対策テキストです。

このテキストは、試験の重要ポイントが視覚的に分かりやすくまとめられています。

はじめて社労士試験を受ける方におすすめの入門向けテキストとなっています。

よくわかる社労士 合格テキスト (1) 労働基準法 2024年度

『よくわかる社労士 合格テキスト (1) 労働基準法 2024年度』は、毎年TAC出版が発刊するテキストです。

本シリーズは科目ごとに全11冊が収録されており、本誌は最新の労働基準法についての情報がまとめられています。

また全ページ赤シートに対応しており、重要語句の対策も効率的におこなえるでしょう。

社労士V

『社労士V』は、株式会社日本法令が発行している月刊誌です。

社労士試験の試験対策はもちろん、最新の試験情報や狙われる可能性がある時事情報などを掲載しています。

法改正の内容をはじめ、重要な箇所がまとめられているため、読んでおくと重要ポイントを把握できるでしょう。

本格的に白書や統計の勉強に時間を割けない方は、社労士Vだけでも目を通しておくことをおすすめします。

社労士の白書対策まとめ

社労士試験は科目ごとの合格基準が設けられているため、「捨てる科目」を作ることができません。

特に、白書対策を含めた一般常識科目は、その膨大な範囲から苦手とする受験生が多いのが現状です。

過去には一般常識科目の合格基準が引き下げられたこともありますが、社労士試験の科目の中でも一筋縄ではいかない分野です。

しかし、白書を用いてしっかりと対策すれば得点できる確率を高めることができ、結果的に合格に近づくことになります。

この記事で紹介したテキストや勉強法を参考にして、広く浅く白書対策の知識をピックアップしながら、社労士試験合格を目指していきましょう。