検事さん、検察官という仕事って、どんな仕事なのかイメージできますか?

恐らく日常的にお世話になる人は少ないでしょうし、ドラマなどで憧れる人が多いんじゃないでしょうか。

多くの場合は正義の味方のような存在ですよね。

ここでは、検事、検察官とはいったいどんな仕事なのか、またなるために必要な司法試験について、日程や合格発表日などをご紹介します。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

検事・検察官ってどんな仕事?

引用:検察庁公式サイト

それでは、まず、検事・検察官の仕事についてご紹介します。

ドラマなどを見てこのような仕事に憧れる人も多いですよね。

より、検事・検察官について理解して頂くためにも、刑事との違いもまとめさせていただきました。

検察官とは

検察官とは、逮捕された「被疑者」が関連する事件を調査し、裁判所の審判を求める「起訴」をするかどうかの判断をする仕事です。

「被疑者」は、起訴されると「被告人」となり保釈申請をしない限り身柄は拘束されます。

被疑者も被告人も裁判で有罪にならない限りは「無罪」の一般国民ですので注意が必要です。

そして、検察官に起訴された被告人は、裁判において審判される人となるため、職務責任は重大です。

三権分立の観点から

日本には三権分立という公の権力を3つに分ける事で公正な社会を保つシステムがあります。

3つの権力とは、立法権、行政権、司法権でありますが、検察官は、司法権を司る職務の1つです。

検事とは

検事とは、実は検察官に含まれる1つの役職を指します。

検察官には、検事以外にも副検事、検事長、次長検事、総長などの役職に分類されます。

検事は,最高検察庁,高等検察庁及び地方検察庁等に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。

刑事との違い

刑事とは、警察署で働く警察官の1つの仕事です。

刑事の仕事は、犯罪捜査や犯罪が疑われる犯人を逮捕することです。

そのため、先ほど触れた三権分立の行政権を司さどっています。

警察試験に合格し警察学校を卒業した人が、交番勤務を経て刑事課に異動する形になります。

刑事課に憧れる人は多く、異動するためには日頃の勤務態度や犯罪検挙率などの成績が重要となってきます。

検察官になるために必要なこと4つ!

検察官になるためには、必要なステップが大きく4つあります。

このステップは、「検察官」「弁護士」「裁判官」に共通する必要事項となります。

- STEP1 法科大学院課程修了、又は予備試験に合格し同等の知識を証明する。

- STEP2 司法試験合格

- STEP3 司法修習生として1年間の法務実務を経験する。

- STEP4 司法修習生考試(二回試験)

特に大きな壁は「司法試験への合格」になるでしょう。

数々のステップを勝ち抜き、やっと法曹三者(検察官、弁護士、裁判官)になる資格を得られるのです。

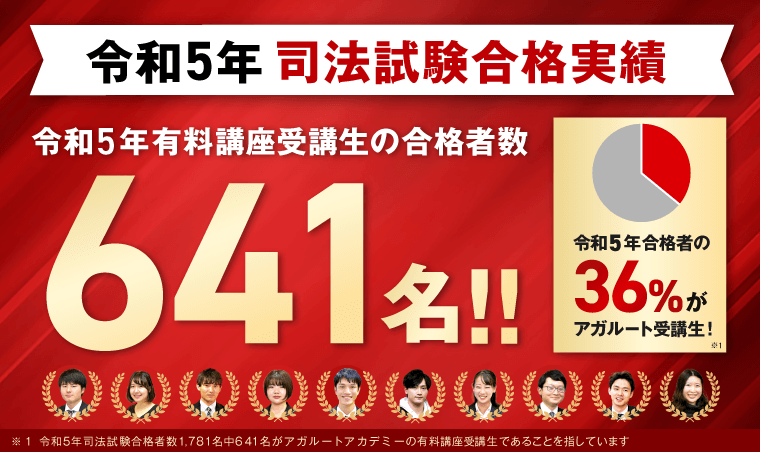

司法試験対策はアガルートがおすすめ!

司法試験対策はアガルートがおすすめ

司法試験に合格するのは、言わずもがなとてもハードな道のりです。

独学での合格率は低く、司法試験専門の予備校などもありますが、通学となると時間の縛りが多くなり、また費用も高額になります。

そこでオススメしたいのが、オンライン学習の「アガルート」です!

アガルートは、法律関連の学習に秀でており、司法試験対策に強いです。

効率的に学習できる様々な工夫が凝らされており、無駄を省く学習スタイルを構築できますよ。

司法試験とは

それでは、これから検察官を目指す方に必須の司法試験の概要を見ていきましょう!

特に、どういった科目を勉強していかなければならないかなどに注目してもらうと、これからの学習イメージができるかなと思います。

試験方法

司法試験の試験方法は、短答式と論文式の2種類です。口述試験はありません。

短答式とは、複数の選択肢から回答を選ぶ回答方式です。

主に、法律に関する専門的な知識、そしてある課題に対して法律を使うとどのような判断ができるのか推論能力が試されます。

論文式では、短答式で求められた法的知識を生かして、自分の見解をまとめていく筆記試験です。

試験科目

それでは、短答式、論文式で問われる科目についてそれぞれご紹介します。

司法試験が難しいと言われる所以の1つは、受験科目は7つありその全てにおいて合格最低点を取得しなければ不合格になってしまうという点です。

要約すると、短答式試験では、各科目満点の40%、論文式試験では各科目の25%が最低必要な点数となっています。

更に、この条件以外にも総合点の合格最低点が設定されるので、相対的にもバランスよく、且つ全体としても高得点を取らなければならない試験です。

- 短答式科目:憲法、民法、刑法

- 論文式科目:公法系、民事系、刑事系、選択科目

(選択科目は、経済法,知的財産法,租税法,労働法,倒産法,環境法,国際関係法〔公法系〕,国際関係法〔私法系〕のうち事前に選択できます)

受験料と受験資格

受験料:28,000円

受験資格:法科大学院在学中・修了者または司法試験予備試験合格者

2023年度 試験日程・合格発表日

それでは、2023年度の司法試験日程、合格発表日などをご案内いたします。

2020年度の司法試験の日程はコロナウィルスの影響による外出自粛規制の影響で延期が決定しましたが、2021年からは通常通り行われています。

法務省:司法試験委員会【令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について】

ただし2023年から例年とは異なる試験日程となったので間違えないよう注意が必要です。

願書交付から合格発表までの日程【当初の予定】

2024年度の司法試験は下記のスケジュールのように執り行われる予定です。

- 願書交付:2024年3月8日(金)~4月2日(火)

- 受付期間:2024年3月19日(火)~4月2日(火)

- 試験日程 :2024年7月10日(水)、11日(木)、13日(土)、14日(日)

- 短答式試験成績発表:2024年8月1日(木)

- 合格発表日:2024年11月6日(水)

最近の法曹三者事情 司法制度改革

実は、近年の司法試験制度は様々な改革が行われており、法曹三者を目指す人は新たな変更がないか最新情報をよくチェックする必要があるでしょう。

ここでは、検察官に関する事だけ触れさせていただきますが、更に詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

司法試験の合格者数の変化

特に、2002年頃からに司法試験の合格者数を増やし法曹三者を増やす事が目指されてきました。

一度は、司法試験合格者数目標は、3000人とされ2007年ごろからしばらく2000人ほどの合格者が毎年出るようになっていました。

その結果、弁護士だけが増え、日本弁護士連合会から「弁護士の質の低下」が叫ばれるようになり、現在では合格者数は1500人前後にまで抑えられるようになりました。

ここで重要な点は「司法試験合格者数の変化で検察官は増えたのか」という点です。

検察官は司法試験合格者数が増えても採用は増えない?

もともと法曹三者を増やす事を目的として司法試験の合格者数を増加させてきた司法制度改革。

ピークよりは合格者数は減ったものの現在でも1500人ほどの合格者が輩出されています。

しかし、残念ながら検察官の採用は左程増えたとは言えない状況です。

おおよそ全体の4%程度が検察官として毎年採用されているようですが、70人前後を推移しており試験合格者数の減りと共に減り続け、2019年では65人の採用に留まっています。

効率的な勉強方法が合否を分ける!アガルート!

司法試験に合格するのも難しいですが、検察官として採用されるまでの道のりはなかなかに険しそうです。

どうやら司法試験の得点が高い人に声が掛かるという噂もあります。

また、非常に暗記科目が多い法律科目は効率的に覚えていくことがとても重要です。

アガルートなら、法律科目の学習をメインに指導しているので、様々なノウハウを持っており司法試験を目指す方にはとてもおすすめです。

更に、無料質問制度や、ラウンジによる対面授業・相談など常に利用者の方により良いサービスを提供する事が考えられています。

検事・検察官はどんな仕事?どうすればなれる?【司法試験とは】まとめ

検察官になるためのステップは、弁護士や裁判官になるのと同じで司法試験に合格したり、司法修習生として実務経験を経なければなりません。

更に、司法試験合格者の中でも更に狭き門となるのが検察官の採用枠となっているため、かなりの高得点を取る必要があります。

しかし苦しい勉強期間を生かして更に勉強素進める人が合格を手に入れるでしょう!

独学で勉強するのもいいですが、アガルートなら超効率的な教材とサポート体制で、学習効率を大幅にアップできますよ。

これから司法試験の勉強を始める人は利用料金も安価なので試してみてはいかがでしょうか。