弁理士とは、「特許」「実用新案」「意匠」「商標」といった知的財産のスペシャリストとして、おもに権利化および問題解決のサポートをする人のことを指します。

専門性が高く国家資格を取得しなければならないため、なるのにはハードルが高い仕事です。

弁理士の平均年収はおおよそ約1,122万円と言われていますが、実際には事務所の規模や勤務先の職位などでも変わってきます。

そこで今回は、弁理士の平均年収や職場ごとの年収、弁理士として年収アップを目指す方法についてご紹介します。

これから弁理士を目指す方や興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士の平均年収は約1,122万円

最新の厚生労働省の調査を基に算出した、弁理士の平均年収は約1,122万円です。

また、ハローワーク求人の統計によると平均月給は37.4万円です。

この数値は働き方や場所、年齢によって大きく変わるためあくまでも目安として参考にする程度がいいでしょう。

しかし日本の給与所得者の平均年収は国税庁によると約458万円であるため、弁理士の平均年収は相当高いといえます。

ここでは、弁理士の平均年収を条件別に見てみましょう。

- 弁理士の都道府県ごとの平均年収

- 弁理士の男女別平均年収

- 弁理士の生涯年収

参照元:厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』、『job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)』

国税庁『令和4年分民間給与実態統計調査』

弁理士試験の難易度は高い!合格に必要な勉強時間や文理ごとの難易度も紹介

弁理士の都道府県ごとの平均年収

| 主な都道府県別の平均年収 | |

|---|---|

| 北海道 | 1,121.7万円 |

| 東京 | 1,172.2万円 |

| 神奈川 | 849.8万円 |

| 埼玉 | 471.9万円 |

| 千葉 | 787.5万円 |

| 新潟 | 586.4万円 |

| 愛知 | 905.9万円 |

| 岐阜 | 672.9万円 |

| 三重 | 1,370.3万円 |

| 大阪 | 1,720万円 |

| 京都 | 1,599万円 |

| 兵庫 | 691万円 |

| 奈良 | 1,121.7万円 |

| 広島 | 497.2万円 |

| 福岡 | 899.8万円 |

| 沖縄 | 901.4万円 |

参照元:厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』、『job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)』

弁理士の平均年収は都道府県によって幅があります。

最も平均年収が高いのは大阪で1,720万円、次に京都の1,599万円、三重県で1,370.3万円でした。

東京では1,172.2万円、一方で埼玉では497.2万円と低いです。

県によって異なりますが、全国的に関西圏の弁理士の平均年収が高い傾向にあります。

弁理士は地方でも1,000万円前後の年収を狙えますが、特に関西圏で活躍すれば高収入が期待できるでしょう。

弁理士が扱う知的財産権は需要が高まりつつあるため、地方でも活躍できることが考えられます。

自身の働き方次第で高収入を狙えるのが弁理士の魅力です。

弁理士の男女別平均年収

弁理士の性別平均年収は、男性が1,251万円、女性が870万円です。

日本の平均給与は国税庁の調査によると令和4年は男性が563万円、女性が314万円となっているため、性別で見た場合は高収入といえます。

女性弁理士の割合はおよそ15%となっていますが、これは弁理士実務が工業製品との関わりが深いため理工系学部出身者が弁理士になることが多く、理工系学部に進む女性が少ないため女性弁理士の数も少ないと言われています。

弁理士の仕事自体に性別は関係なく、男性・女性問わず働き方で高収入を目指すことができます。

参照元:厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』

国税庁『令和4年分民間給与実態統計調査』

弁理士の生涯年収

大学を卒業し、23歳から65歳まで弁理士として働く場合、弁理士の平均年収約1,122万円×43年で4億8千万円ほどの生涯収入となります。

仕事を始めたての20代は収入が少なく、業務内容によっても収入は変わるため一概には言えませんが3億円以上の収入を見込むことができます。

一般的な生涯収入は2億円前後と言われているので、弁理士はやはり高収入の資格といえます。

知的財産を扱う業務はこれからも無くなることはないので、時代を問わず仕事のなくならない職種でしょう。

【最新】弁理士試験対策のおすすめ通信講座・予備校ランキング!料金・合格率・評判を比較

弁理士は年収2,000万円超えできる?

結論、弁理士が年収2,000万円超えするのは難しいです。

弁理士の全体的な平均年収は約1,122万円で、平均年収のピークは60代前半の1,790万円になります。

ピーク時でも平均年収は2,000万円を超えないわけです。

以下で、弁理士が年収2,000万円超えするのが難しい理由を解説します。

- 理由①門戸・業務が幅広く依頼が分散してしまうから

- 理由②単価の高い案件は老舗弁理士が抑えているから

理由①門戸・業務が幅広く依頼が分散してしまうから

弁理士とは「知的財産」を扱う専門家で、知的財産の創出や活用をサポートする幅広い業務を担う国家資格です。

知的財産には以下のようなものがあります。

- 特許権

- 実用新案権

- 意匠権

- 商標権

- 著作権

- 不正競争の防止

- 育成者権

- 地理的表示法

- 回路配置利用権

- 商号

例えば企業などがコストをかけて開発した商品・サービス、また大学の研究者が苦労して見出した研究成果などを他人が勝手に使って利益を得てしまうと、新しいものを創造する人や企業が多大な不利益を被ってしまいますよね。

よってそのような商品・サービス・研究成果を権利として保護する必要があります。

弁理士の主な仕事内容は、このような社会的な要請に基づき依頼主の代理として特許庁へ特許などの出願手続きを行うことです。

さらに知的財産権を侵害された依頼主への助言・訴訟の代理・契約のサポートなど知的財産権に関わるあらゆる業務を担います。

ただ、このように弁理士の業務内容は幅広い一方で、依頼1件あたりの単価は低いケースも多く、依頼が分散してしまいがちです。

その部分が、弁理士の年収がなかなか上がりにくい要因の一つでもあります。

理由②単価の高い案件は老舗弁理士が抑えているから

幅広い業務があり門戸が広い一方で、特許の出願手続きなど稀少性・価値の高い依頼は、高度な知識と経験が必要になる専門的な作業となります。

こうした業務はベテランで実績のある弁理士に優先的に依頼される傾向にあり、新人・若手弁理士はなかなか発注を受けられない状況にあります。

特許事務所で働く弁理士の平均年収

弁理士の年収の全体平均は約1,122万円ですが、働き方によって大きく変動します。

特許事務所に勤める場合、一般社員として入社し弁理士業務の経験を積みます。

その後は勤務先の特許事務所の共同経営者となるケースや独立して自分の事務所を開業するといったケースなど様々な働き方があります。

また「士業専門の転職メディア|リーガルジョブマガジン」によると、特許事務所に勤めた場合の弁理士の平均年収は約700万円です。

特許事務所の給与は一般的に売上に連動した歩合が支給されます。

仕事内容が特許出願や訴訟など一つひとつの仕事が具体的であるため、成果主義に連動した評価が可能で実績が給与に反映しやすいのです。

同サイトによると特許事務所の歩合の相場は売り上げの30%なので、年間3,000万円の売上を獲得すると年収1,000万円が見えてきます。

実際の特許事務所の求人情報でも報酬1,000万円可能とする求人が出ており、やり方次第で年収1,000万円という高収入が実現可能と考えてよいでしょう。

特許事務所で働く弁理士の、専門分野や職員ごとの年収の違いを、詳しく解説します。

| 種類・職位 | 平均年収 |

|---|---|

| 特許弁理士 | 500〜1,500万円 |

| 外国案件弁理士 | 500万円〜1,000万円 |

| 商標・意匠弁理士 | 500〜1,500万円 |

| 事務弁理士 | 400〜1,000万円 |

| 特許事務所経営者 | 大規模な事務所:数千万円〜数億円 中規模な事務所:数千万円 小規模/開業して間もない事務所:1,000万円以下 |

| パートナー弁理士 | 一般パートナー:数百万円から数千万 代表パートナー:1,000万円以上 |

なお、上記の平均年収はあくまで目安です。

勤務地域や経験年数など、様々な要素によって実際の年収は異なります。

それぞれの弁理士の平均年収について、詳しく見ていきましょう。

弁理士の受験者数は減少傾向にある?受験者推移や合格率の変動をデータに基づいて解説

特許弁理士

特許弁理士の年収は、その経験や担当案件の規模により幅がありますが、一般的には500万円から1,500万円の範囲です。

発明や技術に関する特許出願の手続きや権利の維持管理を担当します。

経験豊富な弁理士や大手事務所での勤務は、高い年収を得る可能性があります。

外国案件弁理士

外国案件弁理士の年収は、一般的に500万円から1,000万円程度です。

国際的な特許出願や外国特許の管理を専門としています。

多言語対応や異なる法律体系への理解が求められるため、特定のスキルが必要です。

商標・意匠弁理士

商標・意匠弁理士の年収は、500万円から1,500万円です。

商標や意匠の出願、権利維持、侵害対応などを担当します。

商標や意匠の案件は、特に大手企業との関係が深いため、経験に応じて高い年収を得ることができます。

事務弁理士

事務弁理士の年収は、400万円から1,000万円の範囲です。

弁理士業務のサポートを行う役割で、案件の処理や文書管理を担当します。

主にサポート業務を担当するため、特許弁理士や商標弁理士と比べると年収の幅はやや低めです。

特許事務所経営者

特許事務所経営者の年収は、事務所の規模や成功度に大きく依存します。

| 事務所の規模 | 平均年収 |

|---|---|

| 大規模な事務所 | 数千万円から数億円 |

| 中規模な事務所 | 数千万円 |

| 小規模または 開業して間もない事務所 |

1,000万円以下 |

大手事務所では多数のクライアントを抱え、多額の特許料収入を管理します。

そのため、大手特許事務所の経営者や所長の年収は、数千万円から数億円と非常に高くなることがあります。

中規模の事務所では、クライアントとの密な関係を築いており、収益が安定しているのが特徴です。

中規模事務所の経営者も年収は高い傾向にあり、数千万円に達することもあります。

一方で、事務所の設立初期や規模が小さい場合は、収入が不安定な場合もあり、年収は比較的低めです。

パートナー弁理士

パートナー弁理士とは、特許事務所の経営に参画し、経営パートナーとしての責任を担う弁理士のことを指します。

パートナー弁理士には、一般パートナーと代表パートナーの2種類があり、以下の通り年収が異なります。

| 事務所の規模 | 平均年収 |

|---|---|

| 一般パートナー | 数百万円から数千万 |

| 代表パートナー | 1,000万円以上 |

特に代表パートナーとしての立場を担う場合、年収は1,000万円を大きく上回ることがあります。

一般パートナーの場合、平均年収は基本的に数百万円程度ですが、数千万円に達することもあります。

企業で働く弁理士の平均年収

弁理士として企業で働く場合、平均年収は500〜1,000万円が相場です。

企業に勤める場合、大手自動車メーカーや飲料メーカーなどの法務部や知財部といった部署に配属され自社商品の権利を守る専門スタッフとして雇用されることがあります。

株式会社ビズリーチが運営する求人検索エンジン「スタンバイ」が発表した「正社員職種別年収ランキング2018(提示年収の中央値ベスト30)」によると弁理士の年収の中央値は600万円であり、TOP30にランクインしています。

日本人の平均年収がおよそ430万円ですから弁理士は企業に勤めていても高年収が期待できる資格と言えるでしょう。

なお中小企業などでは弁理士の数が少ないため、一人あたりの業務量の負担が大きいと言われます。

さらに高年収を狙う場合、特許事務所への転職や独立開業を検討しましょう。

弁理士が独立した場合の年収

では弁理士が独立して特許事務所を構えるとどのくらいの年収が期待できるのでしょうか?

独立した弁理士の年収は特許事務所の規模や売上によって大きな違いがあり、経営者としての実力が年収に反映されます。

特許事務所には個人事業主である弁理士が所長の「特許事務所」と、二人以上の共同経営者が運営する「特許業務法人」の二種類があります。

ここではそれぞれについて期待できる年収のレベルをご紹介します。

所長弁理士(特許事務所)の年収

所属弁理士数が10名を超える比較的大規模な特許事務所の場合、所長の年収は5,000万円以上で中には億単位を稼ぐ所長もいるとされています。

この規模の事務所を維持するためには知的財産の全分野に対応している必要があります。

海外を含めあらゆる分野の案件を受けていると事務所としての売上は数億~10億単位に上っているでしょう。

弁理士数が10人未満の中小規模の特許事務所の場合、所長の年収は1,000万円以上が目安といわれています。

最初は分野限定で案件を受け、経験を重ねるに連れて対応できる分野が増えると事務所の売上がアップし所長の年収も増えていきます。

共同経営者としての弁理士(特許業務法人)の年収

共同経営者として得られる年収に関しては個人事業主の所長より低めと考えるのが妥当です。

法人の規模にもよりますが期待できる年収には数百万円~数千万円の範囲で幅があるとされています。

なお一般論として法人の規模拡大に連れて売上も多くなりますが、他の共同経営者や勤務弁理士等スタッフも増えてコストも跳ね上がるため共同経営者としての年収が大幅に増えるとは限りません。

弁理士は独立開業できる?開業費用や年収と失敗してしまう原因を調査

弁理士が年収アップを目指す方法

ここでは、弁理士が年収アップを目指す方法についていくつかご紹介します。

年収アップの方法①個人事業や法人企業など独立開業する

弁理士が年収アップを目指す方法にはまず、独立開業といった手段が挙げられます。

弁理士が独立開業し成功させるためには、専門性と営業力が必要です。

専門性を高め、独自の強みを持つことで他の事務所との差別化が図れます。

営業力も必要であり、顧客獲得のための営業経験が求められます。

特許事務所での経験が営業力に直結しない場合も多いため、士業の集まりなどで人脈を築くことが大きなカギとなるでしょう。

弁理士として成功した独立開業者の中には年収3,000万円を超えることもあるといわれています。

年収アップの方法②特許事務所で昇進する

特許事務所での勤務を続け地道に昇進を重ねることも、年収アップを目指す手段のひとつです。

特許事務所の規模や仕組みによって異なりますが、パートナーに昇進すれば年収が1,000万円を超えることが期待されます。

また、一部の事務所では会長やオーナーなどが存在し、独立開業ではなく昇進を経て所長になるケースもあります。

所長になる場合、平均年収は1,000万円以上だといわれています。

年収アップの方法③特定分野の知識を身に付ける

専門性を高めることは年収を上げるための有力な方法のひとつです。

特定分野に特化した専門性を身につけることで、幅広い案件に対応できるようになり、顧客の期待以上のサービスの提供にもつながります。

成果があれば、特許事務所での昇給や年収の増加につながる可能性がさらに高まります。

将来的に独立を目指す場合にも、特定分野の専門性を高めることは大きな強みになるでしょう。

弁理士試験は独学で合格できる?おすすめの勉強方法や参考書をご紹介!

弁理士とのダブルライセンスで年収アップを目指す方法

他にも、弁理士として活躍の幅を広げたい、収入をさらに上げたい方はダブルライセンスもおすすめです。

弁理士には行政書士や公認会計士など相性の良い資格がいくつかあり、それらも取得することで仕事の幅を広げることができます。

方法①弁理士と行政書士のダブルライセンス

行政書士は官公署へ提出する書類の作成や権利義務・事実証明に関する書類を作成できる資格です。

行政書士の資格を取ると、弁理士として知的財産権の出願を行い、行政書士として会社設立手続きの書類を作成できるというように業務の幅を増やせます。

弁理士の資格を持っていると無試験で行政書士の資格を得ることができるため、すぐに業務拡大を行うことができます。

行政書士は仕事の幅が広いため、弁理士の専門的な分野を活かしつつ様々なニーズに応えられるようになるでしょう。

方法②弁理士と弁護士のダブルライセンス

弁理士は知的財産のエキスパートですが、弁護士はあらゆる法律を対処できる職業です。

弁護士資格の方が取得が難しいため相当な労力がかかりますが、弁護士と弁理士両方の資格を持っていると知的財産権に強い弁護士として活躍できます。

基本的な業務が弁護士寄りになってしまいますが、弁理士の仕事は弁護士業務にも非常に役立つため、弁護士の資格を取って新たな環境で活躍することもできるでしょう。

方法③弁理士と公認会計士のダブルライセンス

弁理士が公認会計士の資格を取得すると、知的財産における価値評価の業務も一人で行えるようになります。

IT技術に関するアイデアやスキルを特許として取得したのち、特許技術を利用して資金調達を行うことができるなど、業務が広がります。

新たな人脈にもつながり、独立開業の際にも有利に働く可能性があるでしょう。

方法④弁理士と中小企業診断士のダブルライセンス

中小企業診断士は企業の経営を診断して、経営戦略についてのアドバイスが行える経営コンサルタントの国家資格です。

知的財産権の知識に基づく経営コンサルタントも行えるようになり、弁理士としての市場価値が高まることでしょう。

クライアントと新たな視点で関われるようになり、業務範囲も広がるため年収アップも見込むことができます。

年収アップを目指して弁理士になる方法

弁理士の資格は取得のハードル・難易度ともに高い国家資格です。

弁護士や特許庁の審査官または審判官として一定期間業務経験があるケースを除き、国家試験である弁理士試験に合格しさらに実務修習を経験し、そして日本弁理士会に登録することで初めて弁理士として働くことができます。

弁理士になるまでの流れを、以下にまとめました。

【弁理士になるまでの流れ】

- 弁理士試験に合格する

- 実務経験を積む

- 日本弁理士会に登録する

合格率は6~7%と大変狭き門で、合格者の大半は理工系学部出身者です。

弁理士は「理系の弁護士」とも言われるほどです。

令和5年度の最新の合格率は6.1%で、3,065人中188人が合格しました。

一般的には弁理士試験合格には約3,000時間の勉強が必要と言われていますが、合格者の内訳は約半数が会社員です。

続いて特許事務所勤務者が33.5%であるため、多くの方は知的財産や特許の専門家ではなく、仕事をしながら勉強していることがわかります。

弁理士資格は簡単ではありませんが、仕事をしながらでも合格を目指すことは可能です。

独学が難しい方は、通信講座の活用をおすすめします。

2024年(令和6年度)弁理士試験の試験日程はいつ?試験会場や申し込み日についても解説!

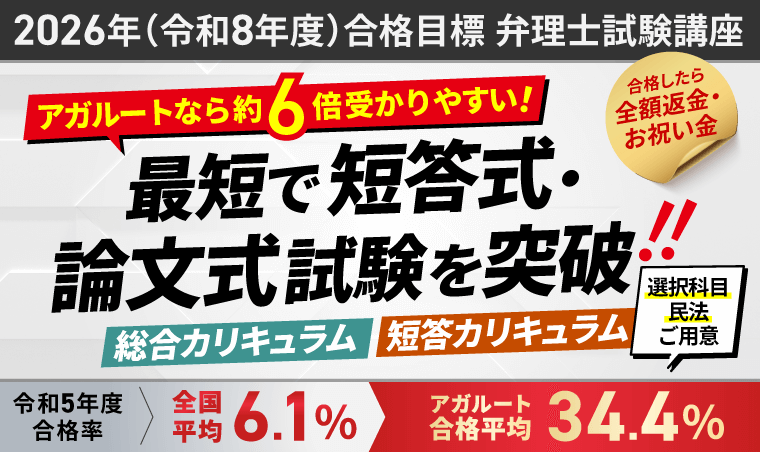

合格の可能性を上げるならアガルートの弁理士試験講座を受講しよう

働きながらもしっかりと勉強して弁理士資格の取得を目指したいなら、通信講座「アガルートアカデミー」を利用した勉強がオススメです。

アガルートの弁理士講座は低価格で最短合格が狙える通信講座であり、初めて弁理士試験の勉強を始める方も無理なく合格を狙えます。

合格率は34.4%で、全国平均の約5.6倍を誇ります。

オンラインに特化しているためスマホ一つで受講でき、通勤中や就寝前など日々のスキマ時間を有効に使えます。

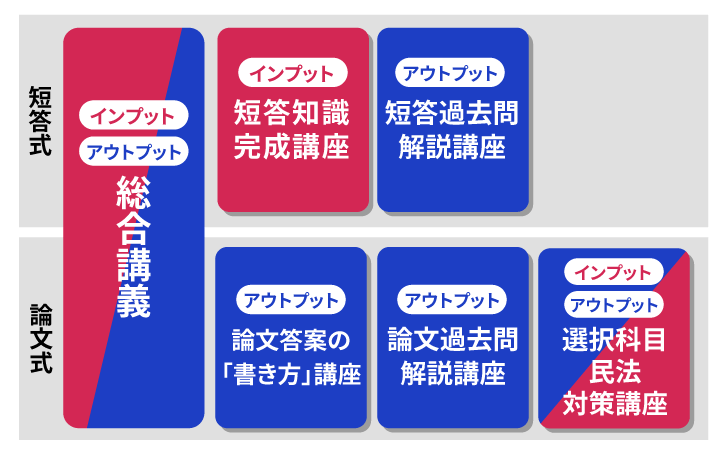

| 短答カリキュラム | 総合カリキュラム | 総合カリキュラム (民法オプションあり) |

|

|---|---|---|---|

| 総合講義100 | ○ | ○ | ○ |

| 短答知識完成講座 | ○ | ○ | ○ |

| 短答過去問解説講座 | ○ | ○ | ○ |

| 論文答案の「書き方」 | × | ○ | ○ |

| 論文過去問解説講座 | × | ○ | ○ |

| 選択科目民法対策講座 | × | × | ○ |

| 料金 | 162,800円 | 195,800円 | 239,800円 |

アガルートの弁理士講座は長年弁理士試験の教鞭をとってきたプロ講師で、弁理士試験合格に必要な知識だけを効率的に学習できるカリキュラムを提供しています。

短答式向けのインプット中心のカリキュラムや、論文式試験に最適なアウトプット中心のカリキュラムなど、内容は充実しています。

オリジナルのフルカラーテキストで初学者にも優しく、インプットとアウトプットを並行して行うことで弁理士試験最短合格を目指すことができます。

これだけの要素が詰まっていながら、アガルートは人件費や賃金をカットすることで受講料を大幅削減、業界最低水準の料金で高品質の授業を受けることができます。

また、合格すれば全額返金される合格特典もあるので、最後までモチベーションを維持したまま学習できる点も魅力です。

アガルートの弁理士試験講座の口コミ・評判は?講座概要から料金・合格実績まで徹底解説

弁理士になって年収アップを目指そう

今回は弁理士の平均年収や年収を上げる方法などついて解説してきました。

弁理士は国家資格であり専門性の高い仕事であるからこそ、平均年収も高めに設定されています。

稼げる弁理士になるためには、専門性を高め幅広い案件を受けるなどで独立開業するか、特定分野に特化した専門性を身につけることで在籍する特許事務所で昇進することなどが挙げられます。

ほかにも、ダブルライセンスにより担当できる仕事の幅を広げるのもおすすめです。

なかには、1,000万~3,000万円以上を稼ぐ弁理士もいるといわれています。

また近年では海外進出を図る企業が増え日本国内から外国に対して特許を出願することへのニーズもたかまっています。

専門知識だけではなく英語力も身に付けることで、グローバルな活動も期待できるでしょう。

今回の記事を参考に弁理士として年収アップを目指してみてください。