ドラマや映画で活躍する姿が描かれることも多い、憧れの職業、弁護士。

誰しも一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。

そんな弁護士になるためには、医師国家試験と並んで最難関とされている司法試験に合格して、弁護士バッジを手にするという厳しい関門が待ち受けています。

専門性の高い知識を有し、難関試験にも合格する必要のある弁護士には、やはり年収も高いイメージがありますよね。

しかし最近では、一時期に比べて給与がかなり減っているという話もあり、世間のイメージと実態が大きく異なる職業と言えるでしょう。

当記事では、そんな弁護士の年収事情について、国の統計や転職・人材紹介会社による調査を参考にご紹介していきます。

弁護士全体の年収の水準や、平均年収、中央値などについて整理しながらまとめていきますので、ぜひ最後までご一読ください!

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【2024年最新】

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

弁護士の年収は近年大幅にダウンしている

弁護士は高年収というイメージがありますが、実は近年の状況は少し異なります。

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」の2010年調査と2019年調査を比較したところ、弁護士の平均年収は、2010年では1,271万円だったのに対し、2019年調査では729万円となり、この10年間で約4割も減少しています。

その背景には、2002年に国が始めた「法曹3000人計画」があげられます。

法曹3,000人計画によって毎年弁護士が1,000~2,000人のペースで増え続け、その結果、弁護士人口が2万8,789人から4万1,118人と1.5倍に増えてしまったのです。

当然の結果として供給が増えれば、希少性が失われ、弁護士の平均年収が大きく減少するという事態に至りました。

弁護士の平均年収の推移

10年の間に4割もの減少を見せた弁護士の給与ですが、ここではより具体的な推移状況をみてみましょう。

下のグラフは日弁連の公表するデータを元に作成された、年代別の年収についてのグラフです。

出典:平均年収.jpより

このグラフをみると、やはりどの年代においても10年前と比較して弁護士の年収が大きく減少していることが分かります。

ここ数年については日本全体の景気が回復したためか増加傾向が見られており、今後かつての水準近くまで回復する可能性もあるでしょう。

また、日本人の平均年収が約460万円程度であることを考えれば、減少したとはいえ弁護士の年収はまだまだ非常に高い水準だと言えます。

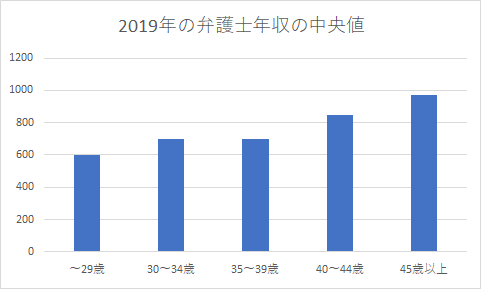

弁護士の年収の中央値

平均値で年収を考える場合、平均値は極端に年収が高い/低いの層の影響を大きく受けるため、実態と大きく異なることが屡々あります。

そのため、年収についてのデータでは平均値以上に中央値を参考にすることが大切だといわれています。

下のグラフは、士業向けの人材紹介などを行っている株式会社MS-Japanの調査を基に、弁護士の年代別の年収中央値をまとめたものです。

上のグラフを見ると、弁護士の年収では600万円~1000万円未満の層が最もボリュームがあることがわかります。

また年収の平均値と比較した際の中央値の値がかなり低いので、年収トップ層が平均値を引き上げていたこともわかるでしょう。

その他30代の中央値は伸び悩んでいる一方、40代になると順調に増加する傾向があるようです。

弁護士には実力主義のイメージもありますが、実際はキャリアを積むことで着実に収入を伸ばせる仕事と言えます。

弁護士の年収格差は近年広がっている

弁護士の年収について平均値と中央値を比較したとき、平均値が中央値を大きく上回る傾向がどの年代においても確認できます。

例えば30~35歳未満では、平均値と中央値に約700万円近い開きが見られます。

こうしたデータから読み取れるのが、弁護士内での所得格差の広がりです。

前述の通り、一部の年収トップ層が一般層の数倍・数十倍近い稼ぎを上げていことが考えられます。

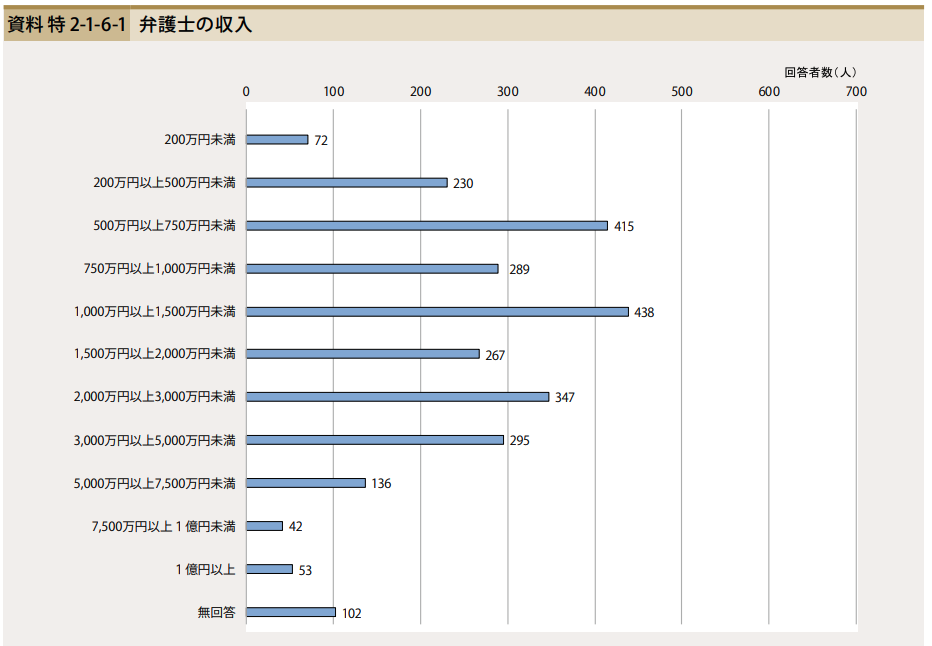

日弁連が公表している弁護士の収入分布資料は以下の通りです。

この資料を見ると、年収500万~750万円未満・1,000万~1,500万円未満・2000万~3000万円未満の3つの年収帯に大きなボリュームがあります。

ボリュームのある層だけで比較しても、年収500万~750万円未満と2000万~3000万円未満の層では3~6倍近い所得格差があります。

さらに上のグラフを見ると1億円以上稼ぐ弁護士もおり、こちらは年収1,000万円の弁護士と比較しても10倍以上の収入を得ていることになります。

このように、弁護士の給与実態としては一部に富が集中している現状があると言えるでしょう。

司法試験・予備試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。

司法試験合格者の講師が指導!

アガルート公式HPはこちら

大手事務所と小規模事務所の弁護士の年収差

ここまで弁護士の所得格差について触れつつ、平均年収や年収の中央値についてご紹介しました。

前述した弁護士内での所得格差の原因と言われているのが、大手弁護士事務所への富の一極集中です。

弁護の相談や依頼は当然、名前の知れた弁護士事務所へと集まることが多いです。

そうして集まった弁護料によって大手は広告などを出し、さらに知名度を上げていく…という循環が行われているため、大手弁護士事務所に勤務する場合と、そうでない場合で年収に大きな差が生じます。

先ほどご紹介した株式会社MS-Japanによる調査データをみても、若くして年収1,000万円以上の弁護士は、いわゆる大手「五大法律事務所」(西村あさひ法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、長島・大島・常松法律事務所、TMI総合法律事務所、森・濱田松本法律事務所)や外資系法律事務所で勤務しているほか、大手上場企業で上位の役職についている方が多いことが分かっています。

大手事務所と小規模事務所の給与状況

それでは具体的に大手と中小事務所では、どの程度年収に差があるのか確認していきましょう。

弁護士事務所は、その規模や専門分野などから、一般的に次の3つに分類されます。

- 大手渉外法律事務所並びに外資系法律事務所

- 中堅の法律事務所

- 一般民事系の小規模な法律事務所

この3つについて、株式会社MS-Japanが示すモデル年収を以下の表に整理してみました。

もちろん個人の実力や受任実績によって変動がありますので、あくまでもひとつの目安としてお考えください。

| 1年目 | 3年 | 5年 | 10年目以降 | |

|---|---|---|---|---|

| 大手渉外法律事務所並びに外資系法律事務所 | 1,000万~1,200万円 | 1,300万~1,500万円 | 1,500万~2,000万円 | ※パートナー弁護士になると2,000~3,000万円以上 |

| 中堅の法律事務所 | 500万~800万円 | 600万~1,000万円 | 800万~1,200万円 | 800万~1,500万円 |

| 一般民事系の小規模な法律事務所 | 360万~600万円 | 360万~700万円 | 400万~1,000万円 | 500万~1,500万円 |

やはり大手渉外法律事務所や外資系法律事務所で得られる年収は、ダントツで高い水準です。

こういった事務所のほとんどは東京など大都市に集中しており、扱う案件も金融法務や企業買収・合併など社会的にも注目を集めるものとなります。

多くの手数料収入を稼げる一方、業務は多忙でストレスも相当なものになるでしょう。

一般の民事事件を扱う小規模な法律事務所は、離婚、遺産相続、債務問題など身近なトラブルを扱うことが多いです。

こうした事務所は、特に地方の小さな町などで無くてはならない存在で、いわゆる「街弁」とよばれます。

大手や中堅の事務所に比べれば年収は少なめですが、住民の身近なトラブルを解決する先生として頼りにされ、解決に導くことで感謝され、やりがいを感じられる良い面もあります。

また、年収5000万以上を目指す場合には開業する必要があります。

この場合、弁護士としての仕事以上に経営者としての手腕も必要となってくるため、少し求められるスキルが異なるでしょう。

年収や働き方が大きく違うからこそ、ご自身の働く意義や、ライフプランと照らし合わせて就職先を選ぶ必要がありそうです。

大手事務所に入所するには司法試験合格以外にも必要なことがある

前述の大手弁護士事務所に入所するには、ただ司法試験に合格するだけでなく、在学中に予備試験に合格したり、TOPレベルの成績で司法試験に合格したりすることも求められます。

つまり、予備試験・司法試験合格者の中でも優秀な人材であることが求められるのです。

また、大手事務所に入所する際は、予備試験・司法試験の成績以外にも学歴や経歴を見られることがあります。

弁護士になったからといって必ずしも高年収ではない

今回は弁護士の年収事情について、平均値や中央値、所属事務所などいくつかの角度からまとめてみました。

まず弁護士の平均年収は、法曹の増加に伴い減少傾向にあります。

ただ、日本人の平均年収に比べると非常に高い水準であり、一般的にはまだまだ高収入の職業であるといえるでしょう。

また弁護士内での年収格差が大きく、大手法律事務所への一極集中の様相が見られました。

これからも弁護士の数は増え続けますので、案件獲得を巡る競争はますます激しくなり、この所得格差はますます広がることが予想されます。

とはいえ、世の中から争いがなくなることはなく、収入・やりがいともに充実した弁護士は事務所を問わずこれからも花形の職業であり続けるでしょう。