国内でも最難関の試験である司法試験に合格すると、どのような流れが待っているのでしょうか。

またこれから司法試験の受験を考えている方でこのような疑問を感じている方も多いはずです。

想像しやすい弁護士等以外にも、どのような道が考えられるのでしょうか?

本記事ではおすすめの資格勉強法についてもご紹介しているため、司法試験の受験を検討されている方であれば必見です!

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

司法試験合格後に多い流れ

超難関の司法試験ですが、合格後はどう行動するのがセオリーなのでしょうか。

こちらでは合格してからの実態をご紹介していきます!

基本的には大学卒業と同じく就活へ

司法試験に合格したといって自動的に働く場所が決まるわけではないため、まずは自分で就活し内定を獲得する必要があります。

実際は法曹の担当省庁や法律事務所などが試験合格者を対象にした説明会などを行っており、それに参加するのがメジャーです。

司法試験合格者向けの採用シーズンは受験後の7月~8月と合格発表後の11月から12月に別れており、情報のアンテナを立てておくようにしましょう。

もし自身が進みたい道が決まっているのであれば、早々から申し込んでおくのがおすすめです!

就職先によっては超早期選考も

法律事務所の中でもトップレベルの規模を誇る五大法律事務所を始めとした高倍率事務所だと、かなり早期から選考が行われています。

具体的には短答式試験と論文式試験の間の7月あたりから始まっており、時期によっては就活と試験の両方の対策が必要になるのです。

どちらも気が抜けない状況ですが有名な法律事務所に入るために一心不乱になって努力する方も多くなっています。

五大事務所について詳しく解説した記事も公開されているため、気になった方はぜひこちらもご覧ください!

実は司法修習は免除できる

法曹になる過程で必須とされている司法修習ですが、最近では免除制度を利用する方が増加しています。

詳しくは下記の記事で解説してますが、民間企業や行政組織で一定期間の実務と1ヶ月の講座をこなすことで認定を受けることが可能です。

司法修習は後述するように質の高い指導が受けられる一方で、場所の固定や金銭的な負担などが疑問視されてきました。

この制度を利用することでスピーディーに法曹になれることから、最近ではこのルートが注目されています!

司法試験合格後目指せる職業は?

一般的には、司法試験に合格すると弁護士になる姿を想像する方が多いと思います。

ですが実態を調査してみるとそうではないようで、気になっている方も多いであろうこのトピックをご紹介します。

①:検察官

ドラマなどでもスポットがあたる事の多い検察官ですが、法曹であることからこの道を志す方も多いようです。

現在では刑事事件などで警察と協力し、被告人に対する起訴・不起訴を決める責任感のある職務を行っています。

事件を深く分析し真実を徹底的に突き詰めていくその仕事の特性上、労働時間などは長いですがやりがいなどは感じやすいはずです。

最近では検察官の人手不足も深刻になっており、将来性といった観点から見ても不安を感じることはない職業と言えるでしょう。

②:裁判官

こちらも知る人の多い職業で、皆さんがご存知の通り法廷で判決を下すといった役目を担っているのが裁判官です。

どうも堅苦しいような印象を抱いてしまいがちな裁判官ですが、事件解決に心血を注ぐ熱血じみたところもある仕事とされています。

裁判を進行するというポジションであることから決断力も求められ、完全に自分の判断で状況が進んでいく感覚は他の職業では得られないのではないでしょうか。

またそういった業務以外にも本人次第で幅広い業務を担当できるため、様々な可能性が考えられるのが裁判官の特徴です。

③:法律事務所

受験後の進路として最も現実的なのが、この法律事務所だとされています。

不動産や人事労務、M&Aや知的財産など法律全般の業務に関わることができ、多様かつ複雑化した幅広い業務に携わることが可能です。

国内では四大法律事務所と呼ばれる大規模な事務所も存在しており、挑戦する場は多く広がっています。

自分が役に立てる可能性を幅広い業務で探れるという意味では、自由度の高いのが法律事務所という選択肢です。

④:直接企業などへ就職する方も

司法試験に合格したら法曹三者になる人が大半、と思いきや様々な一般企業を選ぶ方もいます。

大企業であればどこでもある法務部などで、法律的な観点から会社をサポートできることから需要も安定しているためです。

最近ではインターネットなども関連したトラブルも急増しており、仕事上でも貢献度が大きいのではないでしょうか。

収入的な面でも一般的な会社員よりも高い水準となっているため、メリットも多い職業です。

司法試験に合格するとどのような流れになる?

最難関レベルの国家資格として知られている司法試験ですが、合格後の具体的な道筋をご紹介します。

今回は法曹を志望していると仮定した上で、調べても中々出てこない司法修習の情報をまとめました。

1年間の司法修習

法曹を目指し司法試験を突破しても、そのまますぐにバッジが手に入るわけではありません。

合格された方は最高裁判所などが抱えている研修施設で、およそ1年の間司法修習という勉強の期間が設けられています。

ここからは、実際に採用されている各カリキュラムの詳細をご紹介します。

①:導入修習

これは大学入学直後などでも受けることのあるような、いわゆる司法修習のチュートリアル的意味合いを持った期間です。

司法修習がスタートして約3週間程度に渡って集団形式で、これから始まる実務修習に備えて様々な原則や手続きについての知識を定着させます。

この導入修習に関しては、司法修習に参加する旨の申し込みをすると事前課題を課されるという声もあるため、その時から既に司法修習は始まっていると考えた方が良いでしょう。

また導入修習は修習生同士の顔合わせとしての意味も持っており、グループワークなどの中で友人を作る良い機会でもあるようです。

最初のステップから早速民事裁判や刑事裁判などの起案が課せられるため、参加前に基本的な知識の確認は済ませておくようにしましょう。

②:分野別実務修習

このセクションはその名の通り、「民事裁判」「刑事裁判」「検察」「弁護士」のそれぞれの現場で約2ヶ月づつ学ぶ非常に重要な期間です。

順番はクラス次第ですが、分野別実務修習では導入修習で身につけた起案の能力が問われるため忙しさのレベルも飛躍するでしょう。

上記の4つの分野は、裁判所・弁護士事務所・検察庁の3箇所で受けることになり、自分がその職業を目指しているのかによって焦点を当てるポイントが異なります。

どの場所でも本職のサポートを受けながらリアルな仕事と達成感を感じられるため、「司法修習で最も記憶に残ったのは?」という質問に対してこの分野別実務修習を挙げる方が大半なのではないでしょうか。

いきなりの現場に不安を感じてしまう方は、導入修習のレジュメなどを持ち運んでおくといいでしょう。

③:選択型実務修習

選択型実務修習からは、かなりキャリアを強く意識した動きが求められるのではないでしょうか。

後に待っている司法修習の卒業試験までこれからご紹介する4つのプログラムを好きに組み合わせることができ、2ヶ月の期間の間で自分好みの学習が可能になっています。

全国プログラム個別プログラム自己開拓プログラムホームグラウンド修習

各プログラムを解説すると、まず1つの全国プログラムは全国の企業や法テラスなどの中で地方などにも研修に行けるようなコースです。

次いで個別プログラムは、分野別実務修習のような感覚で自分が希望する裁判所であったり弁護士事務所で実務的な経験を詰めるプログラムとなっています。

上記の2つは研修所が定めたコースですが、自己開拓プログラムは主体的に自分のことを企業や官公庁、国際機関に自らを売り込んで修習先とするといった道です。

最後のホームグラウンド研修に関しては多くの修習生が選択しており、②で参加した弁護士事務所で修習を引き続き行うといった内容になっています。

修習時に参加した事件に関してもその後の状況が知れるなど勉強になる部分の多いため、この選択型実務修習は自分の軸となる非常に重要なターンです。

③:集合修習

選択型実務修習と並行して行われるのが、集合修習です。

司法修習が始まった直後の導入修習以来の教室に人が集まって学ぶタイミングですが、この時期になると試験が近いことで緊張した雰囲気が流れていると言います。

この集合修習は「司法修習の総まとめ」のような意味合いを持っており、埼玉県和光市にある施設で最後の総仕上げを行うわけです。

講義では民事裁判・民事弁護・刑事裁判・検察・刑事弁護の5科目を学ぶことになり、そのほかにも各科目での起案や模擬裁判といったかなり内容の濃い修習となっています。

ここであまりにも低い評価をされてしまうと、後の試験にも影響があるとされているため気の抜けない期間と言えるでしょう。

④:二回試験

1年に渡って行われた司法修習の卒業試験であるのが、二回試験です。

試験科目としては民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5科目で、出題の範囲も明言されていないため司法修習で学んだ全ての知識を活かす必要があります。

その最大の特徴は試験時間の長さとされており、1科目を朝の9時半から夕方の17時半に渡って行うというトップレベルにハードな試験日程が組まれているのです。

知識以外にも体力が問われるというのがこの二回試験ですが、「日々の疲れで問題を読み間違えた」のようなミスを犯さないためにも規則正しい生活を送るのが吉でしょう。

仮に不合格になってしまうとまた次の年度に開催される司法修習を再受験する必要がありますが、その合格率は90%後半にまで達しているためしっかり勉強していれば十分に合格が可能な試験です。

司法修習に出願するには?

司法修習を受講する上で、必要になる書類にはどのような物があるのでしょうか。

アに記載されている申込書等用紙に関しては、最高裁判所のウェブサイトから入手することが出来ます。

ア、写真(申込書にちょう付け)

イ、司法試験、旧法の規定による司法試験の第二次試験、高等試験司法科試験又は司法官試験及弁護士試補タル資格ノ特例ニ関スル法律に規定する銓衡委員会の銓衡の合格証書のコピー(令和元年度の司法試験合格者を除く。)

ウ、戸籍謄本又は本籍地及び戸籍筆頭者が記載された住民票の写し(日本国籍を有しない者については、国籍等、外国人住民となった年月日および在留資格等が記載された住民票の写し)

エ、学校の成績証明書

オ、学校の卒業(退学)年月を証する書面

カ、退職証明書

キ、健康診断表

引用:最高裁判所 公式HP

法曹になるために必ず必要というその重要性からも必要な書類はかなり多くなっているため、早期の段階から準備しておくことが大切です。

また少しでも情報に間違いがあると司法修習生としての採用へ影響がある可能性もあるため、丁寧な書類作成を心掛けるようにしましょう。

司法修習を受けるために必要な費用

司法修習についてはこちらがお金を払って受講というよりも、最高裁判所からの採用を受けたインターンのようなものだと捉えられます。

よって司法修習中の1年間は、国から給費が支給される事になっているのです。

| 給費(月額) | 13万5,000円 |

|---|---|

| 住居手当 | 3万5,000円(上限額) |

通常の給費以外にも賃貸で単身で暮らしている司法修習生には35,000円を上限とした住宅手当が存在しており、学習をサポートする体制が整えられています。

こういった給費制度は2011年に一度廃止された後に2017年から再び始まった制度で、空白期間に貸付制の中で司法修習を受けていた方に対する救済制度などが訴えられるなど、話題のテーマです。

司法修習が受けられない人はいる?

司法試験に合格した後、法曹を志しているのであれば必要な司法修習ですが、誰でも受けられるという訳ではないようです。

審査が通らない方には、どのような特徴が挙げられるのでしょうか。

・影響のあるような病気を抱えている

・禁固刑以上の刑に処されたことがある

・破産していた場合に未復権である

・成年被後見人または被保佐人

これらの錠な理由であれば、司法修習を受けられない可能性がかなり高まってしまいます。

理由は明確となっているため、該当する場合はまず然るべき場所に相談を持ちかけてみることがおすすめです。

司法修習生のための寮『いずみ寮』について

全国から司法試験合格者が一堂に会する司法修習ですが、自宅から通えない方のために寮が設置されているというのをご存知でしょうか。

学びの生活を大きくサポートする、いずみ寮についてご紹介します。

いずみ寮の概要について

いずみ寮は男女が住むA棟と男性のみのB棟から構成される寮で、オートロックの玄関付きの個人部屋で暮らすことのできる環境が揃っています。

大学生が1人暮らしで住むような1Kの部屋よりは少し広い程度の広さとなっており、基本的な家具や家電、ユニットバスが備わっているため快適に生活することが出来るはずです。

また各フロアには給湯室やランドリーなどがあるため、「半シェアハウス」のような感覚が正しいのではないでしょうか。

食事に関しては寮内に食堂が備わっていますがあまりおいしくないことで知られていますので、近隣のコンビニで済ませてしまう修習生が多いと言います。

いずみ寮での生活は?

いずみ寮で暮らしているのは厳しい司法修習を共に頑張る仲間のため、日々の生活の中でどんどん親交が深まっていくのは間違いないです。

このあたりは大学寮の延長で考えると想像しやすいかもしれませんが、修習生同士の教官を交えたお酒の席や生徒だけの部屋のみも非常に多いようで「修習生に休肝日はなし」という噂レベルの格言まであります。

また寮内でカップルが誕生することも多いらしく、総じて楽しい1年間が送れそうな印象を受けました。

一方でお部屋での音が原因のトラブル等も見られましたので、入寮した際にはあくまで勉強しに来ているということを胸に刻んでおく必要がありそうです。

いずみ寮に住んでいた方の声

それでは、ここからは実際にいずみ寮で生活していた方の声をご紹介します。

司法試験合格後の司法修習の際に入寮するか迷っている方も、ぜひご参照ください。

いずみ寮は、思ったより快適だった。壁の薄さ以外は、文句なし。ただし、毎日の食事が外食になるため、栄養バランスに支障をきたす。手作り料理が恋しくなる。運動の機会は、豊富にあるから、ジャージと運動靴は必須。休日は、東京観光をする余裕もある。

いずみ寮、一度部屋に入らせてもらったことあったけど、メッチャ快適そうだった。プライバシーあるし、風呂まで付いてるし。

学生時代に4年間過ごした共同生活の寮と比べれば、あんなの快適この上ないよ。

そして、寮の抽籤に外れ、レオパレスに20万ふっとんだ悔しさは、今でも鮮明。

いずみ寮のご飯、この状態だから(どこに行くにも遠い)か知らんけど、そんないうほどまずくないじゃん、というのが私の感想。他の人は知らんけど、旭川の女性修習生はみんなそんな意見の模様。夜の食堂でビールが売っているというのも、ビール好きの人には気が利いているのではないか。

やはり次世代の法曹を担う人材の寮ということで、非常に優れた施設であることがわかりました。

お部屋も綺麗かつ優れた仲間と生活できるため、入寮するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

司法修習生の身分について

司法修習生は、社会ではそのような身分として扱われるのでしょうか。

なかなかイメージの付きづらいポイントをご案内します。

司法修習生の社会的な立場

「生」という文字がついていると、どうしても大学生からの延長線上にあるような立場を想像してしまいます。

ですが司法修習生は司法試験を突破しており最高裁判所の付属機関で研修を受けることとなるため、立場上は公務員に準じた準公務員という扱いになるのです。

そのために公務員に課せられているような様々な行動制限の対象にもなっており、具体的には後述するような禁則事項が存在します。

兼業や副業の禁止

司法試験の合格後に司法修習生となると、1年間は司法修習のみに集中することが求められます。

具体的には会社員が司法修習を受けたい場合、退職をした後でないと参加することができないのです。

また他の公務員であったり副業も軒並み禁止されているため、前述した給費金や親族からの支援金などで生活していくことが必要になっています。

海外渡航の原則禁止

1年間の司法修習期間中は、最高裁判所の研修所の許可なく海外に渡航することは出来ません。

また旅行のような娯楽目的での許可は下りることがなく、特別な理由が必要となっています。

これらは勉強に集中し守秘義務を守るための制度で、くれぐれも問題は起こさないようにしましょう。

司法修習はきつい?参加した方の声

このような特徴のある司法修習ですが、参加した人は感想を覚えたのでしょうか。

ここからは、様々な口コミを引用しながらご紹介します。

司法修習に関する良い口コミ

まずは司法修習に関するポジティブな口コミからご紹介します。

参加した方達はどのような感想を覚えたのでしょうか。

やはり任官、任検のオファーがかかるような方は短い時間で必要な事項をまとめあげたり、それでいて綺麗で簡潔明瞭な文章を書く能力だったりが長けているなあという気がします、、あとは話している中でも理路整然というか賢いなあ、、と感じることは多々ありますね!

— 低空飛行東大ロー生 (@law_usagi) September 23, 2021

司法修習の最大のメリットは一人暮らしできることやな。ワイが成人してからこれまであくまで冷戦だった家族親戚の闇が顕在化してきて双方にコウモリだの罵られてきたから。

— 某修習生73 (@bVUNLApOXwZN4Bh) January 3, 2020

昔の司法修習は同じクラスに全国の人が振り分けられていたから、自然に広域ネットワークができた。

今でも、遠方で何かあったときにその地方の同期に連絡できるので、とても助かる。

新修習ではある程度同じ地域の人が固まるようになったようなので、そういうメリットは享受しにくいかもしれない。

— KS (@ATTKS) June 9, 2021

インターネットで調査したところ、司法試験を突破した他の優秀な同期とのコネクションやできるといったメリットが大きいように感じました。

実際の現場のプロから直接指導が受けられるというかなり成長の幅が大きくなっているため、毎年挑戦される方も多いのも納得です。

司法修習に関するネガティブな口コミ

一方で、下記のような声も見られました。

司法修習で大変な点としてどのようなポイントが挙げられるのでしょうか。

やっぱり司法修習って大変だよな。もちろんメリットが大きいわけだけど、デメリットも大きい。

私にとって一番大きいのは、一年間、今の職を失うこと。

合格したら司法修習に行くかどうか、考えると非常に悩むけど、考えている余裕がないから、勉強するしかない。

考えているうちに失権しちゃう。— 西湘レーラー@受験生応援 (@tsuchiyakaito) July 4, 2017

司法修習生って実際に拘束される時間と予復習で拘束される時間ってどのくらい?兼職禁止って妥当なん?

— ザキa.k.a.減量太郎(9/13〜) (@_miyamorized) September 24, 2021

社会人の方で司法試験に合格された方などでは、参加へのハードルが高くなってしまっていることなどが指摘されていました。

また、過去に給費がなかった期間の修習生の方などは金銭面の不満を訴える方も多くいらっしゃいました。

冒頭でお伝えしたように司法修習は一定の条件下で免除が可能のため、そちらから法曹を目指すのもいいかもしれません。

司法試験合格を目指すなら?効率的な方法をご紹介

この記事は実際に司法試験に合格した方はもちろん、これから試験を受験する人も見ていることでしょう。

そういった方に向けて少しでも効率的に合格率が高められる策をご紹介します。

通信講座を受講する

独学で勉強する以外にも、司法試験を突破するための学力を伸ばすためには様々な選択肢があります。

ひと昔前までは資格予備校で実際に授業を受けるといった勉強方法がメジャーでしたが、近年ではその風潮にも変化があるようです。

最近では質の高い通信講座を提供する会社も急増しており、優れたコスパで良質なレクチャーを受けられます。

ここからは、数ある資格講座の中でも我々が1番おすすめしている通信講座をご紹介します。

アガルート『予備試験1年合格カリキュラム』『司法試験カリキュラム』

今回ご紹介するのは、近年で数多くの受講者を合格へ導いている新進気鋭の通信講座アガルートです。

他の通信講座にはない魅力が非常に多く、サービスに付随した生徒サポートも充実していることから初学者の方でも安心して受講することが出来るでしょう。

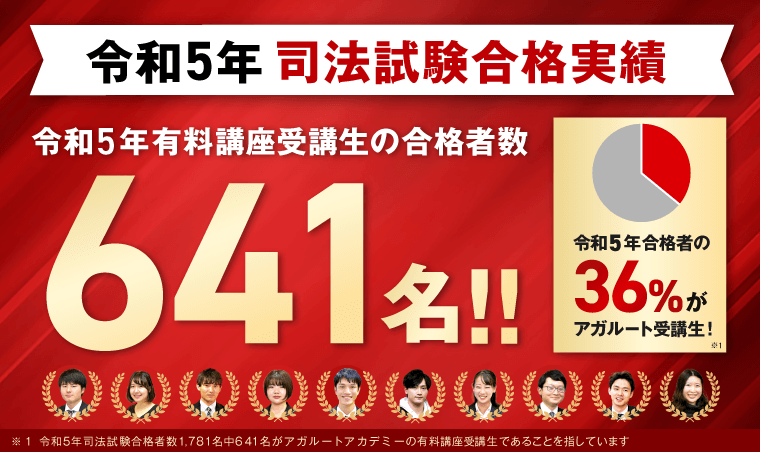

特徴①:圧倒的な合格占有率

通信講座自体をご紹介する前に、その指導力の高さを裏打ちする驚異的なデータをご提示します。

それは令和5年度に行われた司法試験において、全体の合格者の内アガルートの受講生がどれほど含まれているかというパーセンテージです。

なんと全合格者1,781人の内、驚きの641名がアガルート生という驚きの占有率となっていました。

これこそがアガルートの最大の特徴であり魅力でもありますが、他の予備校を間違いなく凌駕していると言えるでしょう。

特徴②:質の高い講座とテキスト

アガルートでは、数多の実績を積み上げた確かな指導力のある講師陣が講座を担当しています。

また講義で実際に使用されるテキストは講師自身が監修しており、細かな部分にまでこだわられた丁寧な作りが魅力です。

多数の講師が在籍している中でも、様々な記録を打ち立てた工藤 北斗講師やゼミなどで有名な谷山 政司講師などは、個人ブログからのファンも多いほど。

他の通信講座では実績や経歴が不透明な方が講師を担当していることもありますが、その点アガルートでは不安を感じることが一切ありません。

特徴③:充実した生徒サポート

通信講座を受講する上で不安に感じる方も多いのが、モチベーションの管理や質問などに関することではないでしょうか。

その不安もしっかり対策されており、オプションのマネージメントオプションを追加すればマンツーマンで充実した指導が受けられます。

またアガルートでは無料で質問を受け付けており、すぐに疑問を解決する事も可能です。

テキストも十分分かりやすい上に疑問を解決するフローも整っているため、司法試験合格に向けた勉強ではこれ以上ない環境と言えます。

・他校にはない合格実績

・超ハイレベルな講義と講師陣

・無料相談も実施中

アガルートの通信講座を受講した方の口コミ

ここからは、実際にアガルートの司法試験・予備試験対策の通信講座を受講された方の声をご紹介します。

少しでも興味のある方であれば、ぜひご覧ください。

アガルートの予備試験合格者の声

私が法曹を志したきっかけは、高校3年生の時に受けた法律の授業にあります。それまでは、法律について堅いイメージがあり、とっつきにくい印象がありました。

しかし、この授業で民法や刑法について学ぶことで、いままで馴染みのなかった法律というものが自分の生活の身近にあることに気づくことができました。

学習を進める中では,法律とは先人たちが心血を注いで編み上げてきた手織り布であり,その中で遠い過去の判例も一本一本の糸として生命を保っている,このような実感を得て素朴な感動を覚えました。そして,その知の体系に自らも織り手として関与したい,そう堅く思うようになりました。

当初は独学で目指そうと思っていましたが、近くに法律書を扱う書店がなく、基本書選びすらままならないため、すぐに諦めました。いくつかの予備校を検討しましたが、テキストの信頼性、価格に加え、受験生を1年で合格させようという意気込みを最も感じられたため、アガルートを選びました。

予備試験に合格するために必要な膨大な知識を身につけるために、綿密に組み立てられたテキストで無事合格を勝ち取った方の声が多く見られます。

「1年合格」というコースの名に恥じない充実の内容となってるため、本気で合格したい方こそぜひアガルートの受講がおすすめです。

アガルートの司法試験合格者の声

私は今年、司法試験に一回目で合格することができました。司法試験合格のために意識したことは次の3つです。1つ目は、過去問の答案練習を繰り返したことです。2つ目は、自主ゼミを組み、客観的に自分の答案を振り返ることができたことです。3つ目は、暗記を大切にしたことです。

私は、1回目の受験後、サマークラークやインターンシップに参加していたこともあり、司法試験の勉強から遠ざかっていたため、9月の合格発表後からインプットを含め受験勉強を再開しました。ただ、このままでは司法試験までに間に合わないと思ったため、再受講割引を利用してアガルートアカデミーの講座を受講し直しました。

1回目から3回目は、過去問や予備校答練を解きながらも、どうしてもインプットが中心となっていました。これは、自分の知識に自信が持てなかったからです。

しかし今年は、思い切って答案作成のみを積極的にやっていました。

アガルートの講座を受講することによって司法試験を突破した方の意見を調べたところ、やはり講義・講師の質に言及している声が多く見られました。

それぞれインプットとアウトプットに特化した講座も設置されているため、自分のニーズに合わせたコースを選択できるのも大きな魅力です。

アガルートでは、受講を考えている方に向けて無料の相談を行っています。

「自分はどの講座を受講すればいいのか」「司法試験に不安がある…」などといった疑問を、実際に教鞭を執っている講師や知識豊富なスタッフから無料でアドバイスを受けられるため、少しでも迷っている方であればぜひお申し込みください。

まとめ|司法試験の合格後は?

今回は、難関試験である司法試験を突破した際の後に焦点を当てて情報をまとめました。

テストに合格することが目標となってしまいがちな試験勉強ですが、皆さんにとっては合格してからが本番です。

世の中にどのような形で貢献できるのか、人を助けられるのか、司法試験に合格することで未来の道筋は大きく広がるでしょう。

ぜひ志のある方こそ効率の良い方法で勉強を進めて、合格できることをお祈り申し上げます。