ジェンダーギャップの解消が叫ばれる現代でも、法曹界は未だに男性社会のイメージが強いですよね。

日本の最難関国家資格の1つである司法試験は男性の受験者が多く、女性がなかなか入り込んでいけない世界であることは否定できません。

しかし、現代において「女性なのだから司法試験には受からない」「女性が弁護士や検察官になるなんて有り得ない」などという時代遅れな偏見は無視するのが吉です。

とはいえ、周りに弁護士や検察官になった女性の知人や先輩がいないことで孤独感を感じ、なかなか司法試験を目指すことを躊躇う女性も多いことでしょう。

そこで今回はそんな方に向けて、司法試験の女性の合格率・割合、法曹界における女性の実態、また女性が司法試験に合格するための秘訣を紹介していきます。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験の女性受験者の数と合格者数

この記事を読んでいる貴方が最も気になるポイントは「毎年どのくらいの女性が司法試験を受験・合格しているのか」ではないでしょうか。

まずは女性にフォーカスした司法試験の現状を調査しました。

司法試験の女性受験者は全体の約3割

まず、そもそも司法試験の受験者内で女性がどれほどいるのかをご紹介します。

調査したところ、全受験者に絞って女性の割合が集計され始めたのは令和2年度からのようでした。

| 年度 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 令和6年(2024年) | 67.11% | 32.89% |

| 令和5年(2023年) | 67.25% | 32.75% |

| 令和4年(2022年) | 68.67% | 31.33% |

| 令和3年(2021年) | 69.27% | 30.73% |

| 令和2年(2020年) | 71.78% | 28.78% |

| 令和元年(2019年) | 71.65% | 28.35% |

参照元:法務省『司法試験の結果について』

合格者の状況と同じく、受験者内における女性の割合もかなり低く、ここから合格率の差が生じています。

【2024年最新】司法試験の合格率は?合格者数・合格ラインの状況や大学別・社会人合格の割合を紹介

司法試験の女性合格者は全体の27%前後

結論から言えば、女性による司法試験の合格率は年々上昇しつつあります。

法務省が発表している情報によると、男女別の合格者の比率は以下のようになっています。

| 年度 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 令和6年(2024年) | 69.79% | 30.21% |

| 令和5年(2023年) | 70.58% | 29.42% |

| 令和4年(2022年) | 72.27% | 27.73% |

| 令和3年(2021年) | 72.20% | 27.80% |

| 令和2年(2020年) | 74.69% | 25.31% |

| 令和元年(2019年) | 75.63% | 24.37% |

参照元:法務省『司法試験の結果について』

令和元年以降のデータではほぼ男性の合格率が70%以上を占めているなど、司法試験は圧倒的に男性の方が得意な試験であることが事実です。

しかし、令和6年(2024年)には、女性の司法試験合格率が過去最高の30.21%と、30%を超えました。

受験者数の女性の比率が上昇するのと同様に、女性の合格率も近年上昇傾向にあることが分かります。

男女比率はまだ差が大きいですが、将来的には差が縮まっていくことが予想されます。

女性の司法試験受験者・合格者が少ない理由

前章で紹介したデータでは、受験者数・合格率ともに男女比率は7:3程度になります。

しかし繰り返し述べておきますが、女性は男性よりも能力が劣っているから合格率が低いのだ、という認識は大きな間違いです。

女性の司法試験受験率・合格率が低い理由は、女性が法曹界で活躍しづらいという実情があるためだと考えられます。

そこで、現在の法曹界の実態を3つの観点から紐解いていきます。

理由①実際の業務は体力勝負である部分も多い

せっかく司法試験を突破しても、弁護士や検察官といった法曹は激務で大変だというイメージが広く一般的です。

例えば弁護士を例に挙げると、早朝や深夜にクライアントのもとに訪問しなければならなかったり、複数の事件を担当するために年間スケジュールがタイトになったりと、必然的に仕事が多くなってしまっています。

そのため結婚や出産と仕事を両立させることが難しく、女性が司法の世界から離れてしまう現実があるのです。

理由②男性中心の職場環境・職業文化が何十年も続いている

産休・育休制度はあるものの、大手法律事務所であっても一般企業より女性の働きやすさへの取り組みは遅いと言われています。

やはり弁護士が激務であり、かつ男性が多くを占める職場環境であるからといえそうです。

日本経済新聞の記事によると、「検察庁でも時短勤務など柔軟な職場環境づくりが進む」現状があるものの、「しかし『人員は増やせず、業務量が減るわけではない。中には時短勤務などにいい顔をしない人もいる』(幹部)」という生の声もあります。

現在は全体の25%が女性でしたが、1980年代以前は女性の合格者は数%しかおらず、今よりもっと男性中心の労働環境でした。

当時の司法試験合格者が今中心となって活躍している層と考えると、女性がより働きやすい環境へ変化するのはまだ難しい部分もあります。

女性の司法試験合格者が活躍しやすい理由

法曹界の暗い実情を紹介してきましたが、「女性弁護士として働きたい」「司法に携わりたい」と少しでも考えている女性は、司法試験を目指した方が良いといえます。

これには以下3つの理由があるため、1つ1つ詳しく見ていきましょう。

理由①女性の相談しやすさは強みになる

周囲への温かな気配りや細かい箇所に気づくことが得意な女性にとって、司法の仕事に就くのは適任だといえます。

なぜなら、弁護士や検察官、裁判官のどの職種に就いても、相手の話をよく聞くという力が求められるからです。

女性はケア役割に長けているということもあり、相談者一人一人と打ち解け、事件解決まで相談者が安心して伴走できるという強みがあります。

理由②同性からの相談を受けやすい

近年、男性からのDVやハラスメントに悩み、法に訴える女性が増加しています。

相談を持ち掛ける女性の中には同性の弁護士に頼りたいと考える人も多く、このニーズの高まりによって女性弁護士がますます求められています。

女性が被害者になってしまったトラブルは、心情を同性の立場として理解できる女性の方がより向いているといえるでしょう。

理由③働く女性のロールモデルとして注目されやすい

まだ男性中心社会の色が法曹界には残っていると説明しましたが、とはいいつつもそのジェンダー・バイアスも近年改善の取り組みがなされている傾向にあります。

例えば早稲田大学の法科大学院では「女性法曹輩出促進プロジェクト」が発足、また2019年には東京弁護士会の男女共同参画推進本部から「ワークライフバランスガイドライン」が発表されています。

こうした流れを受け、数少ない女性弁護士は取材やメディア出演といった機会に巡り合いやすいというのもメリットです。

最難関である司法試験を突破して現場で活躍している姿は、働く女性のロールモデルの一つとも言えます。

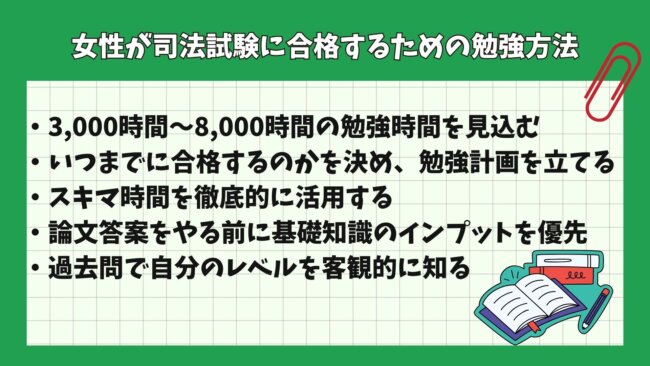

女性が司法試験に合格するための勉強方法

実際に司法試験に合格するためには、どのような勉強方法を行えば良いのでしょうか。

「高卒でも受かるの?」といった学歴の悩みを抱えている人も多いはずです。

しかし、司法試験は勉強のポイントさえしっかり押さえ、勉強時間を確保すれば、高卒でも合格の可能性が見えてきます。

以下では司法試験の合格を掴む勉強方法について紹介していきます。

①3000時間~8000時間の勉強時間を見込む

司法試験に合格するためには、一般的には3,000時間~8,000時間が必要だと言われています。

合格を掴むために10,000時間を費やした人もいるほか、法科大学院に3年間通って8時間の勉強を毎日行って8,760時間で合格した人もいるので、千差万別と言って良いでしょう。

注意したいのは、当たり前のことではありますが、この目安時間だけ時間を割けば合格できる訳ではないということです。

自分に合った勉強スタイル、かつ長期的な目線で勉強を積み重ねていくことが必要になります。

司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説

②いつまでに合格するのかを決め、実現したいビジョンを持つ

必要な勉強時間が把握できたら、次は勉強のスケジュール決めに移っていきます。

例えば「何年度までに司法試験に合格する」と決め、ゴールから逆算して自分には何時間の勉強が必要になるか・いつまでにこのテキストをマスターするか、といった項目を考えます。

また既に活躍されている女性弁護士などの情報を見て、自分が実現したい姿などをイメージすれば大きなモチベーションを得ることもできます。

参考までにですが、女性の相談に特化した弁護士事務所の開業といった活躍を想像すれば、どんどん勉強したい気持ちになってきますよね!

予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説

③スキマ時間を徹底的に活用する

スキマ時間を有効活用することも非常に重要で、資格取得に励む受験生にとっては欠かせない要素です。

主婦の方であれば家事の合間、働かれている方は通勤時やお昼休憩時などを活かさない手はありません。

時にはリラックスも必要ですが、何となくスマホを眺めるのではなく、こうしたスキマ時間を暗記物に使ってみると良いでしょう。

また、通信講座の講義を活用するのであれば、入浴中に音声を流すといった戦略も取れます。

④論文答案をやる前に基礎知識のインプットを優先

司法試験には「短答式試験」と「論文式試験」の2つが課されます。

短答式試験では覚えた知識をマークシートで答える、という選択肢式のものになっていますが、論文式試験では知識と解釈をフル活用しながら答案を書く必要があります。

そのため、文章を書く基盤となる基礎知識のインプットを先に済ませておくべきであり、法律の土台ともいえる上三法(憲法、民法、刑法)を最初に覚えると良いでしょう。

また、「文章を書くのが苦手」という人は、多くの本を読む習慣をつけるようにしたり、書き上げた文章を誰かに添削してもらったりという対策も必要になります。

脳科学者の一節では性別で比較した時女性の方が記憶力に優れているという研究結果もあり、自信を持って学習を進めていきましょう!

司法試験・予備試験対策におすすめの参考書・テキスト人気本ランキング39選!基本書から応用まで科目別に紹介【最新】

⑤過去問で自分のレベルを客観的に知る

ある程度問題演習を重ねられたら、過去問には早めに取り組んでおくと良いでしょう。

過去問をやるタイミングは、テキストが1冊終わった時などスケジュールの節目がおすすめです。

過去問を解くことで自分の今の学力状態を知り、次に何が自分に必要になるかを考えるツールになってくれます。

ここで大切なのは「解説を隅々までしっかり読み込んで理解する」ことです。

ただ問題を解くだけでは意味はなく、なぜこの解答が正答といえるのかを思考することが勉強のミソといえます。

司法試験・予備試験のおすすめ過去問集・論証集15選!短答・論文それぞれにおすすめな一冊

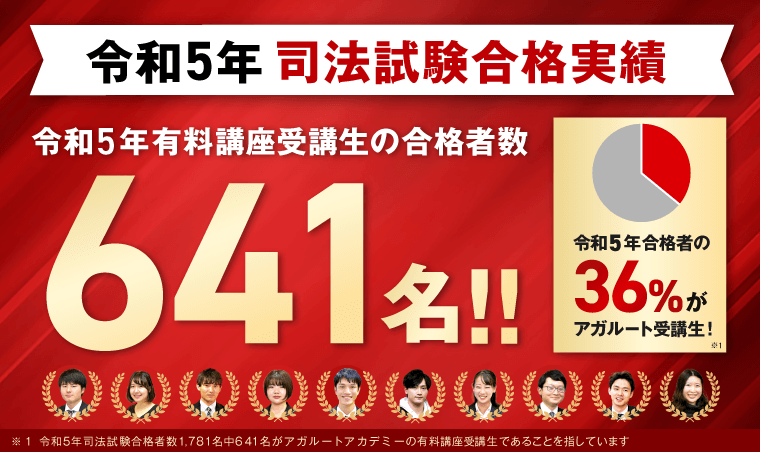

司法試験合格を目指すならアガルートアカデミー

ここまで記事を読んだ貴方は、おそらく「勉強方法は分かったけれど、実際に自分が実行できるか不安」という思いを抱えているでしょう。

そこで、これから予備試験を通過して司法試験に挑もう、と考えている人に、是非ともおすすめしたい通信講座があります。

それは「アガルートアカデミー」の「司法試験予備試験講座」です。

新進気鋭のオンライン予備校ながらもしっかりとした合格実績を持っており、受講生からの満足度も高いのが特徴です。

その証拠に、2022年度の司法試験の合格者占有率は驚異の45.3%。

【2024年】アガルートの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説

以下で簡単にアガルートアカデミーを受講するメリットについて紹介していきます。

①予備試験なら「最短で1年合格」も可能!

今現在社会人として働いている、という人にとっては、それほど多くの勉強時間をかけられない事情もあるはずです。

そんな中で大きな力になってくれるのは、アガルートの「予備試験最短合格カリキュラム」。

法律知識ゼロからであっても、アガルートのノウハウをぎゅっと凝縮した徹底学習プランによって、最短1年で予備試験合格を掴み取ることができます。

また、学習スケジュールに関しても、アガルート側で「どの講座をどの順序で受ければいいのか」を一目で判断できるスケジュール表が用意されているので、面倒な学習計画を組む必要がありません。

②クオリティの高い講義・テキストで勉強できる!

アガルートのテキストは、どれも司法試験を知り尽くしたプロの講師陣によって作られています。

そのためクオリティが高く、効率良く勉強することが可能です。

講義はオンラインなので自分の好きなタイミング・好きな場所で受けることができます。

自分のペースで、かつ最短ルートで合格を目指せる絶好の講座といえるでしょう。

③合格者特典が豪華でモチベーションアップ!

アガルートの司法試験予備試験講座を使って予備試験に合格すると、次の司法試験講座に使うことができる20万ポイントがプレゼントされます。

予備試験を突破してもまだ司法試験の本番が残っているため、普通ならモチベーションは下がりがち。

しかしアガルートではこうした特典が設けられているので、辛い試験勉強も頑張ることができるのではないでしょうか。

▶アガルートの口コミや評判からわかる受講メリット・デメリットとは?

▶アガルート『司法試験・予備試験』講座の評判は?合格者占有率45.3%!

▶アガルートの予備試験1年合格カリキュラムとは?特徴や評判を紹介

▶【2024年最新】アガルートのクーポンやセールは?最新の割引・キャンペーン・学割情報まとめ

女性でも司法試験に合格して憧れの法曹へ

法曹界にはジェンダーキャップがまだある一方、女性弁護士のような存在が強く求められていることは事実です。

そのため「女だから……」と卑下することなく、自信をもって司法試験に臨みましょう。

司法試験合格を確実に目指したいのであればアガルートアカデミーの司法試験予備試験講座を強くおすすめします。

年間を通してお得に受けられる制度があったり、サポートが非常に手厚かったりと評判の良さも群を抜いています。

Zoomや電話を使いながら、あるいは直接訪問することで無料の受講相談を行うこともできるので、受講するまでに何か不安があるという人はこちらも活用してみると良いでしょう。

是非下記のボタンから詳しくチェックしてみてください。