行政書士の資格を取得した方、もしくは取得しようと考えている方の中で宅建士とのダブルライセンスを考えている方は多いでしょう。

両方取得することで、就職や転職に役立つだけではなく将来的に自分の仕事の幅も広がっていきます。

この記事ではダブルライセンスのメリットや仕事内容の違い、それぞれの試験の難易度、兼業する場合などについて解説していきます。

是非最後までご覧下さい。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3

行政書士と宅建士の仕事内容

まずここでは「資格を考えているが、取得はしていない」という方向けに行政書士・宅建士それぞれの仕事の内容について解説していきます。

行政書士・宅建士が実際にどのような業務を行っているのか気になる方は以下の情報を参考にしてください。

行政書士

行政書士は国家資格です。

その仕事は大きく分けて「書類作成」「許可申請」「相談」の3つとなっており、どの業務を行うとしても独立開業する場合が多くなっています。

それぞれの仕事内容

- 書類作成

会社設立や建設作業などを行う際に国や地方に書類提出が必要になっており、その書類作成代行を行います。

また遺言書・示談書などの個人的な書類に関しても取り扱うことが可能です。 - 許可申請

書類を作成後、クライアントに代わって国や地方への提出の代行も行政書士の仕事です。 - 相談

相談に関しては、書類作成を行う時にクライアントと話し合うのはもちろんのことコンサルタント業務としても確立されています。最近ではコンサルタント業務をメインとして活動している方もいらっしゃるようです。

宅建士

宅建士も行政書士と同様に国家資格で、「宅地建物取引士」の略称です。

不動産の売買などを行う際に専門的な説明をお客さんにすることができ、不動産業界では必須の資格となっています。

さらに、不動産取引を行う会社には従業員の20%以上に宅建士を配置する義務が設けられておりその重要性が伺えますね。

また行政書士とは違い独立開業するのではなく企業で働く場合が多いようです。

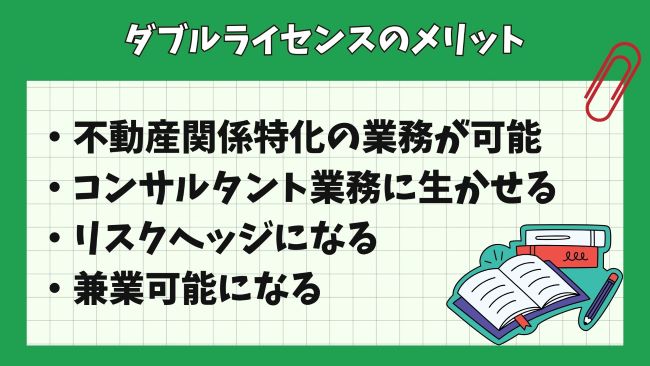

ダブルライセンスのメリットは?

それぞれの仕事内容を大まかに説明した所で、ダブルライセンスのメリットについて解説していきます。

ダブルライセンスにはかなりの労力と時間が必要になりますが、それだけの価値があります。

不動産関係特化の業務を行うことができる

行政書士の仕事には先ほど紹介した通り「書類作成」があり、扱う書類は1万種類を超えると言われています。

その中には不動産関係の書類も多くあり、中でも「不動産相続」が絡んできた場合ダブルライセンスを取得していれば一通りの仕事をこなすことができます。

また相続以外にも、不動産売買を行いたいクライアントにその詳細な説明から必要な書類の手続きまでのサービスを提供することができます。

コンサルタント業務に生かすことができる

行政書士のコンサルタント業務を行っていく中で不動産関係の相談は多く存在します。

少子高齢化の影響もあり相続などで不動産を譲り受けて不動産売買を行いたいと考えている方が増えているため、ダブルライセンスを生かすことができるのです。

リスクヘッジになる

行政書士という仕事は、どこかの企業に就職して経験を積んだ後独立開業するパターンが多くなっています。

しかし独立開業してコンサルタント業務などが必ずうまくいくとは限りません。

そこで、宅建士の資格を持っておくと最悪宅建士の資格を生かして不動産業界に就職しなおすことも可能になります。

兼業することができる

行政書士をメインに不動産業に特化するのではなく、行政書士と宅建士を兼業することもできます。

兼業によって仕事の幅は大きく広がりますし、副業として最適といえるでしょう。

しかし宅建業の大業者は「専業でなければならない」というルールがあるため、「政令使用人」に依頼するなど対策が必要になります。

両資格の試験内容・難易度について

ここからは行政書士と宅建士それぞれの試験内容・難易度・取得方法の違いについて解説していきます。

どちらも難しい試験となるため、情報収集をしっかりと行って下さい。

行政書士の試験内容

行政書士の試験日時は毎年1回11月の第2日曜日、試験時間は13時~16時となっています。

受験手数料は10,400円で、基本的に返金は受け付けていません。

以下に出題科目と配点を示します。

| 出題科目 | 配点 | 問題数 | 必要点数 |

|---|---|---|---|

| 【法令科目】 基礎法学 憲法 行政法 民法 商法 |

244点 | 46問 | 122点以上 |

| 【一般知識】 政治 経済 社会 情報通信 個人情報保護 文章理解 |

56点 | 14問 | 24点以上 |

| 合計 | 300点 | 60問 | 180点以上 |

300点満点中244点と法令科目が占める割合が非常に高くなっていることが特徴となっています。

また行政書士の試験には合格基準が設けられており、基準を満たせば1度の試験で何人でも合格することが可能です。

その合格基準は法令科目122点以上・一般知識24点以上の合計180点以上です。

つまり、法令科目で満点を取ったとしても一般知識が24点に達しなければ不合格となります。

試験形式としてはマークシート(5択問題)がほとんどの割合を占めており、法令科目の中に多選択問題と記述問題が加えられています。

宅建士の試験内容

宅建士の試験日は年1回(令和2年度は2回)10月の第3日曜日、試験時間は13時10分~15時となっています。

受験手数料は8,200円で、基本的に返金は受け付けていません。

試験概要は全問マークシート方式(4択)、問題数50問となっています。

以下に試験内容を示します。

| 試験内容 | 問題数 |

|---|---|

| 民法等 | 14問 |

| 宅建業法 | 20問 |

| 法令上の制限 | 8問 |

| その他の関連知識 | 8問 |

宅建士の試験にも行政書士と同様に合格基準点が設けられており、基準点を満たせば合格することができます。

しかし合格の基準点は毎年変わっており、過去3回では令和5年度が36点、令和4年度試験が36点、令和3年度試験が34点となっています。

両試験の難易度

行政書士の試験は令和5年度の受験者数が46,991人となっており、人気の資格となっています。

しかしここ数年の合格率は約10%で、合格者は40歳以上の社会人が半数を占めているという国家資格の中でもかなり難しい部類に入ります。

一方宅建士の試験は令和5年度の受験者数が233,276人となっており、行政書士よりも受験者の多い人気資格となっています。

合格率は17.2%と決して高くは無いですが、行政書士の試験と比較すると難易度は少し下がります。

両試験の傾向と対策

行政書士も宅建士も合格率が20%に届かない難しい試験であるということは分かってもらえたでしょう。

そこでここからはそれぞれの試験の傾向と対策について解説していきます。

行政書士試験の対策

行政書士試験は法令科目が244/300点と圧倒的な割合を占めているため、法令科目の対策がメインとなります。

選択問題について

5択問題は似た出だしから始まる文章から正解を選ぶ問題で、完璧に暗記していなくても要所を抑えていれば正解を選びやすくなっています。

多選択問題は主に憲法や行政法の分野で出題され、穴埋め形式で単語・文節を入れていく問題であるため詳細に暗記しておく必要があります。

選択問題に関しては、知識をインプットした後過去問を繰り返し解いてアウトプットを増やしていくことが重要です。

これによって引っ掛けの選択肢などを見破る力がつきますし、自分の苦手範囲も良く分かります。

また行政書士試験は近年難化傾向にあるため、古い過去問を解くよりは最新の問題集を解くことをお勧めします。

記述問題について

記述問題は40文字程度の回答で、必要なことだけを選び抜いて書かなければいけません。

記述試験では、適切な書類を作れる人員になるため誤字・脱字も減点対象となっています。

学生も社会人もスマホやタブレットの普及により字を書くことが減っているため、漢字のミスなどにも気を付ける必要があります。

記述問題の採点については、問題集や過去問だけではなく一緒に勉強している友人やオンラインの対策サービスを活用することも有効な手段となるでしょう。

宅建士試験の対策

宅建士試験を攻略する最も重要なポイントは民法と宅建業法の対策です。

それぞれの科目の対策について簡単にご紹介します。

民法の対策

民法は基礎のみではなく1,000を超える条文が範囲となっており、さらに最新の判例知識まで含めるため範囲がかなり広いことが特徴となっている分野です。

それ故に受験者が最も苦戦する分野でありながら50問中14問と比較的多くの割合を占めているため、時間をしっかりと使って学習を進めましょう。

民法は選択式の問題のため、ある程度インプットが終わったら寝る前の数分など隙間時間を上手く活用して演習を増やすことがお勧めです。

宅建法の対策

宅建業法ではクーリングオフなどの基本的な問題が多く出題され、50問中20問という割合を占めているためここで得点を稼ぐ必要があります。

宅建業法を苦手と感じている方はまずここに重点を置いて学習してみてください。

法令上の制限・その他の関連知識(不動産関係の税金に関する問題が多い)は8問ずつの出題となっており、内容も比較的簡単になっています。

勉強に確保できる時間は限られているため、他分野の勉強時間を浮かすなどいかに効率良く勉強できるかが民法・宅建業法の2分野に求められるポイントと言えるでしょう。

また宅建士の試験は「不動産業界に就職し会社の意向で受けている」という方も少なからずいるため、本気で勉強すれば合格率はもう少し上がると考えられます。

ダブル受験することはできるのか?

行政書士と宅建士のダブルライセンスを目指している方の中にはダブル受験(同じ年に両方受験すること)を考えている方もいるでしょう。

確かにダブル受験は禁止されていませんが、おすすめはできません。

ここではその理由について解説していきます。

出題範囲がほとんど被っていない

行政書士と宅建士の試験で被っている出題範囲は主に民法のみとなっています。

他の分野に関してはそれぞれの試験で異なる対策が必要になるため、膨大な勉強量が求められてしまいます。

それぞれの試験難易度が非常に高い

行政書士・宅建士ともに合格率が20%に届かない国家資格となっており、今まで難関国家試験レベルの試験を受けたことが無い人にとっては未知の領域と言えます。

両試験とも1回で合格できるかどうか分からず、試験回数は毎年1回しかないためダブル受験はリスクが大きいと言わざる負えません。

またこれらの資格は社会人になってから取得する人も多く、何か理由が無い限り焦ってダブル受験をする必要は無いと考えられます。

行政書士・宅建のダブルライセンス取得ならアガルート

上記でお伝えしたように、行政書士と宅建士のダブルライセンス取得は難しいですが、両方の資格を取得することで仕事の幅がさらに広がるといったメリットもあります。

行政書士と宅建はどちらも年1回しか受験機会がなく、早く仕事に活かすためにも効率よく2つの資格を取得することが大切です。

今回は行政書士と宅建の通信講座として評判が良い「アガルートの通信講座」をピックアップしてご紹介していきます。

アガルート行政書士講座の魅力

引用:アガルート公式サイト

アガルートの行政書士講座は通信講座の中でもトップクラスの合格率を記録しており、法律初心者でも1年で合格レベルまで到達できるコースから上級者向けコースといった自分のレベルに合った講座を選べるところが魅力です。

行政書士試験は試験範囲が広く法律初心者にとってはかなりの勉強が求められますが、アガルートではオリジナルのフルカラーテキストやベテラン講師による丁寧な講義によって、初心者経験者関係なく合格を目指せるカリキュラムが整っています。

合格時に受講料を全額返金する制度も

アガルート行政書士講座では合格時に受講料が全額返金される制度があります。

行政書士の通信講座は値段が高いものが多いですが、この制度を利用することで値段を気にすることなく高いレベルの講義を受けることができます。

アガルート宅建士講座の魅力

引用:アガルート公式サイト

アガルート宅建講座は全国平均の3.77倍という高い合格率を記録しています。

このような高い合格率の背景には回数無制限の質問制度や月1回のホームルーム制度など、受講生の不安をしっかり解消して勉強に集中できる環境が整っているところが関係しているのでしょう。

また講座は「ゼロから合格カリキュラム」と「スピード合格カリキュラム」の2種類から選ぶことができ、現在の学習状況や確保できる勉強時間によって最適なコースを自分で選択できます。

行政書士講座同様に全額返金制度がある

アガルート宅建講座では、行政書士講座同様に合格時に受講料を全額返金する制度があります。

この制度を上手く利用することで、時間やお金をかけずにダブルライセンスを取得することが可能です。

これから2つの資格を取得するという方は難易度の低い宅建から先に取得していくことをおすすめします。

行政書士と宅建士のダブルライセンスまとめ

今回この記事では行政書士と宅建士の資格について、またダブルライセンスのメリットに関して解説してきました。

行政書士は書類作成・コンサルタント業務を行う仕事で、宅建士は不動産に関する仕事となっています。

ダブルライセンスのメリットとしては、不動産に特化することで相続関連や不動産の売買に関して相談から売買後の必要書類の作成まで行えるようになるということです。

そして資格取得の難易度としてはどちらも合格率が20%未満となっており、特に行政書士の試験は国家試験の中でも難関に分類されるものでした。

ダブル受験に関しては出題範囲がほとんど違うこと、難易度が高いことからお勧めはできません。

行政書士の資格を目指している方はまずその取得に集中し、その後宅建士の資格取得を目指してみてください。