知的財産法に関する専門家である弁理士になるには、毎年1回行われる弁理士試験に合格しなければいけません。

弁理士試験に受験資格はありませんが、弁理士として働くには実務修習を修了する必要があります。

弁理士試験の合格率はかなり低く合格者数もすくないことから、一般的にかなり難易度が高い試験だといわれています。

そこで今回は弁理士試験の難易度や勉強時間の目安などについて解説します。

これから弁理士を目指す方や受験を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士資格取得におすすめの通信講座

弁理士試験の難易度は高い

結論から言えば、弁理士試験の難易度は極めて高いです。

弁理士試験の最終合格率は令和3年度で6.1%。

全国で3,248人が受験し、わずか199人しか受からないという結果でした。

弁理士試験は学習範囲が非常に広く、試験科目も「短答式試験」「論文試験(必須と選択の2つ)」「口述試験」の全てに合格しなければならないため、受験者の負担が大きいことが合格率の低さとして考えられます。

また、受験者の主な職業は会社員の層が47.8%と約半数を占めるので、働きながら合格を目指しているためにまとまった勉強時間の確保が難しいことも要因として挙げられそうです。

参照元:特許庁『令和5年度弁理士試験の結果について』

弁理士に年齢制限はある?年齢分布や合格者・引退者の年齢まとめ

令和6年度(2024年)最新の弁理士の最終合格率は6.0%

令和6年度の弁理士試験の最終合格率は、6.0%です。

前年度も最終合格率は6.1%ですから、毎年合格率は大きく変わらないという結果となりました。

合格率はかなり低いため、しっかりと対策を練る必要があります。

過去7年の弁理士の最終合格率

過去7年の弁理士の合格率の推移を、以下の表にまとめました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年(2024年) | 3,502人 | 191人 | 6,0% |

| 令和5年(2023年) | 3,065人 | 188人 | 6.1% |

| 令和4年(2022年) | 3,177人 | 193人 | 6.1% |

| 令和3年(2021年) | 3,248人 | 199人 | 6.1% |

| 令和2年(2020年) | 2,947人 | 287人 | 9.7% |

| 令和元年(2019年) | 3,488人 | 284人 | 8.1% |

| 平成30年(2018年) | 3,587人 | 260人 | 7.2% |

| 平成29年(2017年) | 3,912人 | 255人 | 6.5% |

参照元:特許庁『弁理士試験 過去の試験結果』

令和5年(2023年)~令和3年(2021年)の3年間の合格率は6.1%でした。

それ以前は6%~8%を推移しています。

しかし、基本的に合格率が10%を上回ることはなく、難易度は毎年高いと考えて良いでしょう。

特に直近では、過去と比べて難易度が高い傾向にあります。

弁理士試験合格者の年齢

弁理士試験合格者を年齢別で見ると以下の通りとなります。

| 実施年 | 10~20代 | 30代 | 40代 | 50~80代 |

|---|---|---|---|---|

| 令和6年 | 31.4% | 43.5% | 20.4% | 4.7% |

| 令和5年 | 31.4% | 47.3% | 13.3% | 7.9% |

| 令和4年 | 34.2% | 36.3% | 22.3% | 7.2% |

| 令和3年 | 23.1% | 43.7% | 23.1% | 10.0% |

| 令和2年 | 21.3% | 43.9% | 21.3% | 13.5% |

| 令和元年 | 16.9% | 49.3% | 21.5% | 12.4% |

参照元:特許庁『弁理士試験 過去の試験結果』

上記の表からも分かるように、合格者の6~7割程度が10代~30代程度となっています。

中でも最も多いのは30代であり、働きながら弁理士資格を取得する人が多い傾向にあります。

弁理士の平均受験回数

弁理士試験の合格者の平均受験回数は以下の通りで、平均3~4回受験して合格する方が多い傾向にあります。

| 年度 | 平均受験回数 |

|---|---|

| 令和5年(2023年) | 2.8回 |

| 令和4年(2022年) | 3.4回 |

| 令和3年(2021年) | 3.7回 |

| 令和2年(2020年) | 4.0回 |

| 令和元年(2019年) | 4.0回 |

| 平成30年(2018年) | 3.7回 |

| 平成29年(2017年) | 4.2回 |

参照元:特許庁『弁理士試験 過去の試験結果』

また、短答式試験合格後、同試験は2年間免除されます。

そのため、同年にすべての試験に挑戦するのではなく、2年の免除期間を活して、数年かけて合格を目指す方が多いです。

他の難関国家資格と弁理士試験の難易度を比較

ここでは、弁理士試験とほかの難関国家資格との難易度を比較します。

| 国家資格 | 合格率 |

|---|---|

| 弁理士 | 6~9% |

| 司法書士 | 3~4% |

| 司法試験予備試験 | 約4% |

| 社会保険労務士 | 4~6% |

| 土地家屋調査士 | 8~10% |

| 行政書士 | 10%前後 |

| 宅建士 | 15~17% |

| 税理士 | 約20% |

| 弁護士(司法試験) | 30~40% |

上記の表からも分かるように司法書士の3~4%、社会保険労務士の4~6%に次いで、弁理士の合格率は6~9%でした。

他の難関国家資格の合格率と比較しても、弁理士の難易度はトップレベルに高いことが分かります。

ただし、単に合格率だけを見て難易度を判断できません。

資格によって試験制度は異なり、予備試験が必要な資格もあるので万全の対策が求められます。

ここでは、弁理士試験とほかの難関国家資格の難易度や理由について紹介しますので参考にしてみて下さい。

弁理士と弁護士

弁護士は社会における様々な事件や紛争に対して、適切な予防策や対応策、解決方法を提案する法律の専門家です。

弁護士試験(司法試験)の合格率は20~40%程度であり、決して高いとは言えませんが、受験資格として法科大学院を修了するか司法試験予備試験に合格することが求められます。

なお司法試験予備試験に合格するためには、3,000~8,000時間の学習が必要とされるため、弁理士よりもかなり難易度が高いと考えられます。

弁理士と司法書士

司法書士は法務局、裁判所、検察庁に提出するための書類作成や登記業務を行う国家資格です。

司法書士試験の合格率は約4~5%であり、弁理士試験よりも難易度が高いとされていますが、必要な学習時間は弁理士試験と同様の約3,000時間程度とされています。

弁理士と税理士

税理士は確定申告や青色申告に関連する税務書類の作成を代行し、税務に関する相談に応じる専門家です。

税理士試験の合格率は約15~20%であり、弁理士試験よりも若干高い水準です。

ただし、試験を受けるには日商簿記1級の合格など、特定の受験資格を満たさなければいけないので初学者にとっては難しいと予想されます。

税理士試験に合格するために必要な学習時間は、弁理士試験とほぼ同じく2,500~3,000時間程度とされています。

弁理士と社会保険労務士(社労士)

社会保険労務士は労働および社会保険に関する専門知識を持ち、書類の作成や提出の代行、労働関連の紛争解決手続きの代理、労務管理、さらには労働・社会保険に関する相談業務を行っています。

社労士試験の合格率は約5〜8%であり、合格するためには800〜1,000時間程度の学習が必要とされています。

社労士の試験は学習時間自体はそれほど多くはありませんが、合格率が低いため弁理士と同じくらいだといえるでしょう。

【2024年最新】国家資格一覧!おすすめ資格72選を一覧で紹介

弁理士試験の難易度が高い理由

合格率が低く、難易度が高い弁理士試験ですが、なぜ難易度が高いのか、具体的な理由を以下に挙げました。

- 理工系の知識が必要だから

- 試験制度は3段階あるから

- 論文式試験の難易度が高いから

- 相対評価で合否が決まるから

- 働きながら受験する人も多い

理工系の知識が必要だから

弁理士は特許関連の事務手続きが主な仕事です。

弁理士試験にも、より深い理工系の前提知識が必須と考えましょう。

業務では権利を守る研究や発明の内容を、しっかり理解しなくてはなりません。

弁理士は、理系でもトップレベルの資格と呼ばれています。

弁理士試験の合格者の中でも、76%が理工系出身です。

試験制度は3段階あるから

弁理士試験は3段階に分かれています。

- 5月 マークシートの短答試験

- 7月論文試験

- 10月 面接型の口述試験

試験期間が6ヶ月と長いことも特徴でしょう。

合格を目指して勉強をする受験生には、モチベーションの維持も求められます。

論文式試験の難易度が高いから

弁理士の論文式試験は、2000文字前後の論文を作成します。

1日かけて4本の対応が必要で、ハードルが上がっていることが予想できます。

論文とはどのような構成なのかだけでなく、試験問題の内容をよく理解してください。

論文になれることも、合格への第一歩です。

相対評価で合否が決まるから

弁理士の論文式試験のうち、必須科目では「相対評価」で合否が決まります。

3科目の試験の平均点が54点以上、すべての科目の点数が47点以上を獲得しなくてはなりません。

論文式試験は、評価方法の詳細も公開されていないことに注意が必要です。

働きながら受験する人も多い

弁理士の受験生の8割以上が社会人です。

そのことが、合格率の低さに影響しています。

弁理士試験の受験生は、働きながら勉強している人がほとんどです。

学生のうちに合格できる士業の試験と比べると、難易度は高くなるでしょう。

弁理士試験に合格する人の特徴

特許庁が公開している弁理士試験の結果では、合格者の傾向も確認できます。

ここでは最新の特許庁のデータをもとに、弁理士試験に合格する人の特徴を紹介します。

- 年齢層は20~30代が多い

- 男女比率は6:4

- 約90%が働きながら受験している

年齢層は20~30代が多い

| 年齢 | 割合 |

|---|---|

| 20代 | 31.4% |

| 30代 | 47.3% |

| 40代 | 13.3% |

| 50代 | 7.4% |

| 60代 | 0% |

| 70代 | 0.5% |

参照元:特許庁『令和5年度弁理士試験の結果について』

弁理士試験に合格する年齢層は、20~30代がほとんどです。

20代が31.4%、30代が47.3%で、30代が特に多い傾向にあります。

全体の年齢層では、20代~70代まで幅広い層から合格者が出ています。

令和5年の60代合格者は0%ですが、令和4年は0.5%、令和3年は2%、令和3.1%という結果でした。

60代以降の高齢者層であっても、毎年、一定数が弁理士試験で合格しています。

男女比率は6:4

| 性別 | 割合 |

|---|---|

| 男性 | 63.3% |

| 女性 | 36.7% |

参照元:特許庁『令和5年度弁理士試験の結果について』

男女比率は約6:4で、男性の方がやや上回っています。

しかし過去との比率と比べると、近年は女性の比率が高くなってきています。

約90%が働きながら受験している

| 職業 | 割合 |

|---|---|

| 会社員 | 48.9% |

| 特許事務所 | 33.5% |

| 無職 | 5.9% |

| 公務員 | 4.8% |

| 法律事務所 | 2.7% |

| 学生 | 2.1% |

| 自営業 | 0.5% |

| 教員 | 0% |

| その他 | 1.6% |

参照元:特許庁『令和5年度弁理士試験の結果について』

上記は、令和5年度の合格者の職業別の割合です。

約90%が働きながら、弁理士を目指して受験しています。

約半数の48.9%が会社員で、特許事務所で働く方が33.5%です。

また、次いで多かったのは無職の方でした。

弁理士合格を目指して学習に集中している方も、少なからずいるようです。

弁理士試験の概要

弁理士試験は年に1度開催され、一次試験からスタートします。

合格した受験者のみが次の試験に進むことができるため、合格発表が各試験ごとに行われるのが特徴です。

試験科目は短答式試験が7科目、論文試験が4科目、口述試験が4科目で構成されており、幅広い試験範囲をカバーしなければいけません。

弁理士試験は資格を持たなくても誰でも受験でき、年齢や経歴に関係なく挑戦することができます。

試験会場は一次試験では5会場で行われますが、試験が進むにつれて会場数は減少し、最終試験では東京会場のみが使用されます。

各科目には合格基準点が設定されており、その基準点を下回ると不合格となるため注意が必要です。

弁理士試験の試験日程

| 試験形式 | 日程 |

|---|---|

| 短答式試験 | 5月中旬~下旬 |

| 論文試験 | 6月下旬~7月上旬 |

| 口述試験 | 10月中旬~下旬 |

弁理士試験は通常、年に1度、5月中旬から下旬に開催されます。

試験は短答式試験から始まり、その結果は6月上旬頃に発表されます。

短答式試験に合格した受験者のみが次の論文試験を受験することができます。

論文試験は通年6月下旬から7月上旬にかけて実施され、口述試験は10月中旬から下旬にかけて行われます。

試験には必須科目と選択科目があり、両方とも合格した受験者のみが最終の口述試験に進むことができます。

短答式試験から論文式試験までの期間は比較的短く、論文式試験から口述試験までの期間には余裕があるのが特徴です。

弁理士試験の受験料

弁理士試験の受験料は12,000円です。

特許印紙切手での納付が決まっているので注意してください。

現金やクレジットカードでは支払えません。

第1次試験は例年3月上旬~4月上旬に試験の受付が始まり、5月上旬に受験票が送付されています。

弁理士試験の合格発表時期

弁理士試験の合格発表は、以下の通りです。

試験の段階によって日程が違うので注意してください。

| 試験 | 合格発表 |

|---|---|

| 第1次試験 | 6月上旬頃 |

| 第2次試験概要 | 例年9月下旬頃 |

| 第3次試験概要 | 例年11月上旬 |

弁理士試験の合格までの勉強時間は3,000時間が目安

弁理士試験の合格までの勉強時間は、3,000時間が平均です。

1日あたりの勉強時間を5時間としても、約2年かかります。

そのため、弁理士試験合格を目指して学習スケジュールを立てるなら、2年を学習期間とすると良いでしょう。

なお、弁理士試験は年に1回の実施なうえ、合格率が低い難関国家資格です。

そのため、ただ時間をかければいいというわけではありません。

どのように効率よく勉強するのかが重要です。

1年で合格する社会人もいますが、10年かけて合格する場合もあるでしょう。

試験対策にかける時間は、ある程度の確保する必要があります。

弁理士試験の科目ごとの難易度・合格率

弁理士試験は以下の短答式試験・論文式試験・口述試験の3つの試験から成り立っています。

| 試験形式 | 試験科目 | 勉強時間 |

|---|---|---|

| 短答式試験 | 特許法・実用新案法、意匠法、商標法、条約、著作権法、不正競争防止法 | 2,400時間 |

| 論文式試験 | 特許法・実用新案法・意匠法、商標法 | 500時間 |

| 口述試験 | 特許法・実用新案法・意匠法、商標法 | 100時間 |

弁理士の選択科目の内容と選び方は?免除を受けられる科目もある?

今回は、短答式・論文式・口述の3つに分けて、特許庁の「令和5年度の弁理士試験の合格者統計」を参考に難易度や勉強時間を推測します。

弁理士の短答式試験

短答式試験の合格率は12.4%ということもあり、試験の最初の関門にして最も難しい試験です。

5つの選択肢の中から1つを選んで解答するマークシート方式になっています。

試験科目は「特許・実用新案法」「意匠法」「商標法」「条約」「著作権法・不正競争防止法」の7科目。

特許庁のサイトに短答式試験の過去問と回答が載っているので、参考にしてみてください。

合計60問で、合格ラインは39点で設定されています。

6割以上の得点が必要になるので、重点的な対策が求められます。

勉強時間の目安は2,400時間です。

他の試験と比較して、最もしっかり計画をかけて勉強する必要があります。

弁理士の論文式試験

令和5年の論文式の合格率は、28.0%となっています。

論文式試験は「必須」と「選択」の2種類に分かれていることが特徴です。

必須科目の論文式試験では「特許法・実用新案法」「意匠法」「商標法」の4科目が課せられています。

また、選択科目の方では「理工I(機械・応用力学)」「理工II(数学・物理)」「理工III(化学)」「理工IV(生物)」「理工V(情報)」「法律(民法)」の中から得意分野を選ぶことになります。

短答式試験は極論すれば暗記さえ積み重ねれば太刀打ちが可能です。

しかし、論文は覚えた知識をどのように活かして答案を作るかという論理的思考能力・文章力も同時に求められるため、できれば弁理士試験や類似した国家試験に合格した人に添削してもらうのが理想的でしょう。

勉強時間の目安は500時間です。

短答式試験から論文式筆記試験まで1カ月程あるので、効率の良い勉強スケジュールを立てると良いでしょう。

弁理士の口述式試験

短答式試験・論文式試験を突破した後、最後に待ち受けているのは、いよいよ口述試験です。

口述試験の合格率は約9割と非常に高くなっているため、よっぽどのことがない限り不合格になる試験ではありません。

勉強時間の目安は100時間です。

面接試験と同じようなものであり、試験官から出題される質問に対していかに速く、そしていかに論理的に相手が納得する回答ができるかがポイントになってきます。

今までに学んだ法律知識を復習し、想定質問への準備を済ませ、コミュニケーション能力を磨いておけば間違いないでしょう。

弁理士になるには?弁理士の仕事内容や向いている人、難易度もご紹介!。

弁理士試験に合格するための勉強方法

これから本格的に弁理士を目指そうとした場合、一体どんな勉強方法をすれば合格に近づけるのでしょうか。

当たり前のことですが、ただやみくもに参考書を進め、ひたすらに何も考えず問題集を解きまくるだけでは光明は見えてきません。

合格を掴み取るための勉強方法にはいくつかポイントがあります。

弁理士試験に臨むことを少しでも考えている人は、以下のポイントを参考にしてみてください。

①合格から逆算して勉強スケジュールを立てる

まず必要になるのは、試験日から逆算して合格するための勉強計画を立てることです。

自分の法律知識が現在どの程度なのかを知り、もしゼロスタートなのであれば1~2年程度の受験勉強期間を設けることが必要になってきます。

勉強計画を立てる際に気を付けたいのは「時間にゆとりを持たせること」と「細かく立てるのではなく、まずはざっくりと数ヶ月のスパンでやることを決めること」です。

いきなり細かくスケジュールを組みすぎても上手く進行できなかった場合に調整することが難しくなるため、なるべく大まかにやることリストを作るようにすると良いでしょう。

②参考書は何冊もやるよりも1冊をマスターすることに集中する

受験勉強は何冊も何冊も問題集をこなした方が良いと思う方が多いですが、意外にもこれは間違いです。

1冊の参考書を完璧にせずにほかに移ってしまうよりも、まずは自分に合った1冊をマスターする方が先決です。

市販の参考書でも良書が多く、1冊を最初から最後まで仕上げれば充分な力がつく場合が多いので、間違えた問題に対しては解説を暗記してしまうぐらいにはやりこむと良いでしょう。

③条文や判例の事項を丁寧に理解する

弁理士は法律に基づいて商標を申請する役割であるため、法律知識を蓄え、それを活用して説得力のある文章を作れる能力は必要不可欠です。

とはいえ、法律もただ机上の条文を覚えるだけでは足りません。

司法では「判例」が非常に大切になるので、条文と判例を照らし合わせつつ、実際の手続きではどこが重要ポイントになったのかを把握することが求められます。

そのため、条文や判例に書いてある事項はよく読み、ある程度の正解パターンを身に着けておけるようになると良いでしょう。

④スキマ時間は徹底的に活用する

受験生にとってスキマ時間の活用は合否を分ける明確なポイントであるといえます。

なぜなら、多くの人がダラダラとスマホを見がちな時間を勉強に充て有効活用することで、他の人よりも有利に立てるからです。

例えば通勤・通学時間の30分、寝る前にスマホを見ている30分、トイレに入っている5分など、日常で埋めることができるスキマ時間は多くあります。

この時間に条文の暗記をしたり、間違えた問題の解説を読みこんだりといった勉強をすると効果的です。

弁理士の仕事内容

弁理士の仕事内容を具体的に表すと以下の通りです。

- 産業財産権の取得

- 産業財産権の紛争解決

- コンサルティング

法人企業や個人事業主の依頼に対し、知的財産権に関わる仕事を担当します。

新規の商品の知的財産権の申請や、特許権に関わる紛争を解決が主な業務です。

弁理士の平均年収・給料

令和4年度の厚生労働省のデータによると、弁理士の平均年収は971.4万円です。

日本全体の平均年収を大きく上回る金額ですね。

ただし弁理士の平均年齢は49歳と、若くはありません。

弁理士として独立するためには実績やキャリアも必要です。

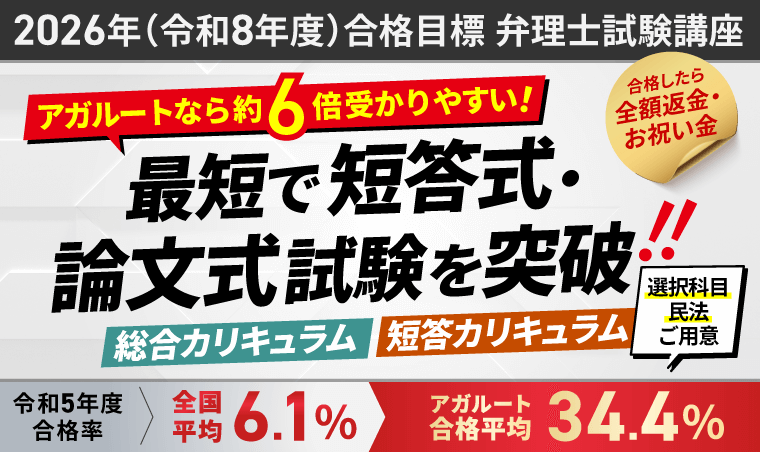

弁理士試験合格にはアガルートの通信講座がおすすめ

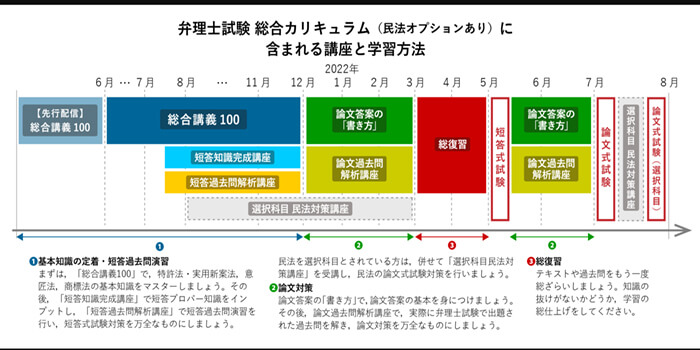

もし「通信講座を使って本気で弁理士を目指したい!」と考えているのであれば、司法系の資格試験に圧倒的な強みを持つ「アガルートアカデミー」がおすすめです。

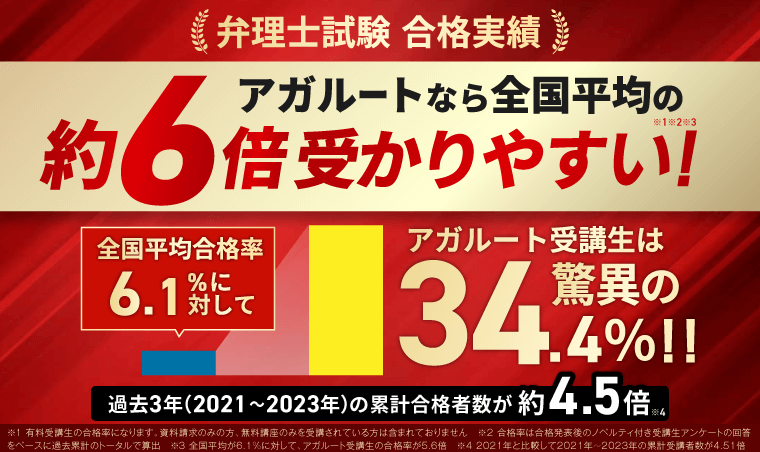

全国平均の合格率が6.1%のところ、アガルートの合格率は34.4%を誇ります。

アガルートは比較的若い通信講座ですが、弁理士試験にも多数の合格者を輩出していることもあり、信頼できる講座内容になっています。

弁理士試験に必要な知識が凝縮されたカリキュラムで、効率良く最短合格を目指せる点も特徴です。

短答式試験のためのインプット学習だけでなく、アウトプット学習も徹底対策しているので、論文式試験も自信を持って望めます。

①過去問を徹底分析したわかりやすいフルカラーテキスト

アガルートの多くの資格試験講座に共通することですが、テキストはフルカラーになっていて、かつプロの講師陣たちによって作られたオリジナルテキストです。

フルカラーになっていることによってどこが重要なポイントかが一目で分かるようになっているので、理解のスピードも速まることでしょう。

また、徹底的に過去問を分析して作られているので、最短で合格できる学習カリキュラムが作り込まれているといえます。

②ギュッと凝縮された講義時間で短時間集中!

アガルートの講義動画の総時間はなんと約260時間。

弁理士に合格するために必要な勉強時間が3,000時間であることを考えると、かなり嬉しい講義時間で設計されているのです。

もちろんこれらの講義を活用して、自ら学習を深めていくことは必要ですが、かなり効率的に必要な情報を網羅することができます。

ダラダラと分かりづらい講義を聞くのではなく、弁理士試験を知り尽くしたプロの手によって短時間で濃密な講義を受けることができるので、他の人よりは圧倒的に短い期間で合格を実現できます。

③高い合格率で信頼がおける!

アガルート受講生の令和5年度弁理士試験合格率は34.4%と、全国平均の5.6倍という脅威の合格率です。

アガルートの合理的なカリキュラム、精鋭の講師陣が合格率という実績で証明され、初めて弁理士試験を受験する方も安心して学習を進めることができます。

通信講座であるためどなたでも受講しやすく、まさに弁理士試験合格のための最適解と言えるでしょう。

④お得な受講価格に加え合格特典が実施中!

アガルートのカリキュラムは、業界最低水準の受講料を実現しています。

民法オプションのついた総合カリキュラムでは、218,000円で受講できます。

さらに合格特典として、支払った費用が全額返金されるという制度もあります。

これに加え、合格お祝い金として3万円のプレゼントもあるという大盤振る舞いです。

少しでも「気になる!」という方は、是非以下のボタンからチェックしてみてください!

弁理士の難易度は高いが合格は不可能ではない

弁理士の難易度は非常に高く、平均受験回数が3回~4回ということもあり、一筋縄ではいかない資格試験であることが分かりました。

また、3つの試験の中でも最初の短答式試験が鬼門であり、これを突破するために3,000時間以上の勉強時間が必要になってきます。

独学で合格を目指すのも不可能ではありませんが、アガルートのような通信講座を利用した方がより最短で合格に近づくことができます。

働きながらの受験勉強は誰しも辛いものです。

なるべく一発で合格したい弁理士試験、ぜひアガルートを使ってみてはいかがでしょうか。

合格すると受講料が全額返金されるうえ、お祝い金3万円もプレゼントされます。