「弁理士試験を合格するにはどれくらいの勉強時間が必要?」

「弁理士の勉強をいつからスタートすればいいかわからない」

弁理士試験の合格を目指されている方の中でこのような疑問をお持ちの方も多いと思います。

弁理士は難関な国家資格として有名な試験ですので、合格までの勉強時間と期間を把握して十分に対策する必要があります。

今回の記事では、弁理士試験の合格に必要な勉強時間と勉強期間について詳しく解説しています。

また、合わせておすすめの勉強方法や試験の難易度についても解説しているので、これから弁理士試験を受験される方は是非参考にしてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士試験とは

勉強時間の解説の前に弁理士試験とは一体どのような試験なのか簡単な概要から解説していきます。

弁理士として活動するには1年に1回実施される弁理士試験に合格し、弁理士会へ登録する必要があります。

弁理士試験には受験制限がなく、年齢、性別、学歴、国籍問わず誰でも受験することが可能で、受験者の男女比は男性が約7割、女性が約3割の割合となっており、ほとんどが社会人の方になります。

弁理士試験の概要は以下の通りです。

弁理士試験の概要

| 管轄省庁 | 経済産業省 特許庁 |

|---|---|

| 試験項目 | 筆記試験と口述試験 |

| 受験資格 | 特になし |

| 受験願書の受け取り | ・郵送で請求 ・インターネットで請求 |

| 受験手数料 | 特許印紙12,000円 |

| 試験日程 | 5月第4日曜日~7月第4日曜日 |

| 試験会場 | 東京、大阪、名古屋、仙台、福岡 |

弁理士試験合格に必要な勉強時間は?

難関な国家資格として有名な弁理士資格ですが、「合格するにはどれくらいの勉強時間が必要なの?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

働きながら合格を目指す社会人の方は普段の忙しい日々の中で弁護士試験の勉強時間を捻出しなければなりません。

合格に必要な勉強時間を把握することで、どれくらいの勉強量と勉強期間で試験を受けるかある程度の目安を立てることができます。

以下では弁理士試験の合格に必要な勉強時間について解説します。

弁理士試験の合格には「3,000時間」必要

弁理士試験の合格には2,000時間~3,000時間は必要だといわれています。これは毎日5時間勉強しても1年7ヵ月かかる計算になります。

もちろん学習状況や習熟度によって必要な勉強時間は人それぞれ異なりますが、全くの0から弁理士の勉強を始める初学者の方は3,000時間の勉強時間が必要と考えておいた方がいいでしょう。

3,000時間という勉強時間から、弁理士試験の難易度の高さや長期間勉強を続ける必要があることがわかります。

早期合格を目指すなら毎日のスキマ時間にコツコツ学習を進めることや、効率的な勉強方法で勉強時間を短縮させる意識が大切になります。

弁理士試験の勉強時間と他の資格の勉強時間を比較

弁理士試験の合格に必要な勉強時間は「3,000時間」といわれていますが、果たして他の資格と比べると勉強時間は多い方なのでしょうか?

弁理士の他にも難関試験とされる士業資格はありますので勉強量の目安として以下の表にそれぞれの資格に必要な勉強時間をまとめました。

| 資格名 | 勉強時間 |

|---|---|

| 司法試験 | 5,000時間~6,000時間 |

| 弁理士試験 | 2,000時間~3,000時間 |

| 司法書士試験 | 2,000時間~3,000時間 |

| 税理士試験 | 1,500時間~2,000時間 |

| 社会保険労務士試験 | 1,500時間~2,000時間 |

| 土地家屋調査士試験 | 800時間~1,000時間 |

| 行政書士試験 | 400時間~600時間 |

国家資格の中でも最難関とされる法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)資格に必要な司法試験には5,000時間~6,000時間の勉強時間が必要とされており、弁理士試験の倍以上の勉強時間となっています。

ですが、その他の行政書士や土地家屋調査士といった国家資格と比べると弁理士試験の方が3倍程度の勉強時間が必要で、司法試験の次に勉強量が必要な国家試験であることがわかります。

そのため、勉強時間から見ても弁理士は比較的に難関な部類に入る資格といえます。

弁理士試験合格にはどれくらいの勉強期間が必要?

弁理士試験の合格に必要な勉強時間が3,000時間とわかったところで、こちらでは弁理士の勉強期間について詳しく解説していきます。

どれくらいの勉強期間で合格を目指すかは受験者それぞれの学習環境によって異なりますが、弁理士を目指されるほとんどの方は20代~40代の社会人の方で、普段働きながら時間を見つけてコツコツと試験勉強をされています。

勉強期間を把握することでどの時期から勉強を開始するかの目安になりますので、これから弁理士を目指される方は是非参考にしてください!

毎日3時間の勉強で1,000日かかる

普段働く社会人の方が毎日捻出できる勉強時間は2~3時間が現実的だといえます。

平日は2時間、土日は5時半勉強できれば平均3時間の勉強量になりますので、このペースであれば仕事が忙しくても無理なく続けやすいでしょう。

毎日3時間の勉強ペースで3,000時間の勉強時間に達するには1,000日(33ヵ月)必要となる計算になりますので、約2年半~3年で合格を目指すことができるといえます。

2年半~3年の勉強期間があればその間で弁理士試験を何度か受験できますので、本番の試験に慣れる意味でも受験しておくことをおすすめします!

毎日5時間の勉強で600日かかる

毎日平均5時間の勉強をするには平日は4時間、土日は7時間半の勉強ペースとなり、普段働く社会人の方が捻出できるギリギリの勉強時間だといえます。

毎日5時間勉強すれば600日(20ヵ月)で3,000時間に達するため、約1年半~2年の勉強期間で合格を目指せます。

通勤時間や休憩時間など一日の空いた時間を使って勉強すれば決して不可能ではない勉強ペースですので、最短合格を目指す方は毎日5時間以上勉強されるといいでしょう!

毎日8時間~9時間の勉強で1年かかる

休職するなどして毎日8時間~9時間の勉強時間を確保できる方であれば最短1年で合格を目指せます。

休職してしまうと合格するまでの期間は貯金を崩しながらの苦しい生活になると思われますが、早期に弁理士資格を取得できれば弁理士としてのキャリアのスタートも早まり、昇給やキャリアアップも早まるメリットがあります。

毎日8時間~9時間の勉強を続けるには過密な勉強スケジュールを1年間こなすことになりますが、合格すれば輝かしい弁理士としてのキャリアをスタートできますので、勉強に集中できる環境がある方は是非最短1年の合格を目指されてみてください!

弁理士試験に合格する際のスケジュールの立て方

先述の通り、弁理士試験は合格までに合格までにを要する非常に難易度の高い資格試験です。

そのためにまずはゴールを設定して、逆算して学習スケジュールを決めるのがおすすめとなっています。

弁理士試験は、2年計画で合格を目指すのがおすすめです。

1日4時間の勉強時間として計算すると、3,000時間に達するまで750日かかります。

つまり、約2年ほどかかる見込みだからです。

勉強時間は毎日4時間取れるとも限りませんから、自分の生活スタイルに合わせたゴール設定が必要となります。

弁理士試験合格に向けたスケジュール例

具体的な学習時間や難易度などを踏まえた上で、実際はどのようにして学習スケジュールを立てるのが正しいのでしょうか。

こちらでは、合格までの目標期間なども考えながら、考えうるスケジュールをご紹介します。

今回は、合格までの期間を1年・2年の2パターンに分けて、スケジュール例を見ていきましょう!

スケジュール①:1年で弁理士合格を目指す場合

1年で弁理士試験合格を目指す場合、先ほどもご紹介したようなかなり厳しいスケジュールになることを覚悟しなければなりません。

単純な勉強時間換算を行えば、毎日8~9時間の学習を毎日行うことになるためスケジュールはかなり厳しいものとなるでしょう。

| 10月~1月 | 2月~4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 短答式対策 インプット |

短答式対策 アウトプット |

短答式本番 | 論文式対策 | 論文式本番 | 口述式対策 | 口述式対策 | 口述式本番 |

現実的に最初の内は論文式試験と口述試験に手を回すのは難しいため、最初の内は5月に控えている短答式試験にフォーカスした学習を進めることとなります。

インプットとアウトプットをひたすら繰り返し、後に控えている論文式試験にも活用できる知識をひたすらにブラッシュアップすることを心掛けてください!

スケジュール②:2年で弁理士合格を目指す場合

2年で弁理士試験合格を目指す場合、先ほどご紹介したスケジュールとは比較的緩やかな日程で学習を進めることとなります。

短いスケジュールで詰め込み学習を行うというよりも、科目ごとに時間をかけて入念なインプットを行うところからスタートするスケジュールとするべきでしょう。

| 1年目上期 | 1年目下期 | 2年目上期 | 2年目下期 |

|---|---|---|---|

| 短答式インプット(必須科目全般) | 短答式アウトプット 論文式対策 |

論文式充填対策(必須科目/選択科目) | 本番、直前対策 |

アバウトではありますが、1年目は入念なインプットを行って合格できる知識の基礎を固めてから2年目でアウトプットを開始するスケジュールをおすすめします。

基本的には1日に4時間程の学習を毎日コツコツ積み上げる気持ちで長期間頑張りましょう!

弁理士試験の難易度は高い

弁理士試験は数ある国家資格の中でも難関な部類に入り、司法試験に次ぐ勉強量が必要な試験です。

弁理士試験は絶対評価制度の試験となっているため、満点の65%以上の決まった得点を取れば合格できます。

こちらではそんな弁護士試験の難易度について以下の項目の内容を元に解説していきます。

- 弁理士試験の合格率

- 弁理士試験の平均受験回数

- 弁理士試験は出題範囲が広い

弁理士試験の合格率

まずは弁理士試験の合格率のデータを元に難易度について解説していきます。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 3,488人 | 284人 | 8.1% |

| 令和2年 | 2,947人 | 287人 | 9.7% |

| 令和3年 | 3,248人 | 199人 | 6.1% |

| 令和4年 | 3,177人 | 193人 | 6.1% |

| 令和5年 | 3,065人 | 188人 | 6.1% |

経済産業省の特許庁が出している合格率のデータを見ると弁理士試験の合格率は6.1%~9.7%であることがわかりました。

毎年約3,000人~4,000人程度の受験者がいる中、合格者数は1割にも満たない試験のため合格率から見ても弁理士試験の難易度はかなり高いといえるでしょう。

また、令和3年度の試験では3,200人以上の受験者に対し、合格者数が200人に満たなかったため直近5年間の中で最も難しかった試験となります。

弁理士試験の平均受験回数

続いてこちらでは弁理士試験の合格者の「平均受験回数」について解説していきます。

以下に直近5年分の弁理士試験の合格者の平均受験回数についてまとめましたので参考にしてください。

| 年度 | 平均受験回数 |

|---|---|

| 令和元年 | 4.1回 |

| 令和2年 | 4.1回 |

| 令和3年 | 3.7回 |

| 令和4年 | 2.8回 |

| 令和5年 | 3.4回 |

上記の表から弁理士試験の合格者は平均して3回~4回受験されていたことがわかります。

弁理士試験は1年に1度行われますので、弁理士試験の合格までに平均して3年~4年の期間はかかるといえます。

初回受験で合格される方は1割程度

初回の受験で弁理士試験に合格される方の割合は毎年1割程度で、ほとんどの方は2回以上受験して試験に合格しています。

令和5年度時点のデータが無かったため、参考として以下に令和3年度の弁理士試験合格者の受験回数についてまとめましたので参考にしてください。

| 受験回数 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 初回 | 23人 | 11.6% |

| 1回~5回 | 131人 | 65.8% |

| 6回~10回 | 35人 | 17.6% |

| 11回~15回 | 7人 | 3.5% |

| 16回~20回 | 2人 | 1.0% |

| 21回以上 | 1人 | 0.5% |

| 合計 | 199人 | 100% |

上記の表から1回~5回の受験回数で合格される方が65.8%と一番多い割合を占めており、続いて多いのが6回~10回の受験回数で17.6%の割合を占めていることがわかります。

中には10回、20回以上受験して合格された方もいますので弁理士試験の難易度の高さや弁理士資格は何十年も諦めずに挑戦される資格であることがわかりました。

このように弁理士試験を合格するには数年はかかりますので、解説した受験回数を参考に、「何回以内合格する!」といった目標を持って取り組まれることをおすすめします。

弁理士試験は出題範囲が広い

弁理士試験の難易度の高さの理由として、試験科目が多く出題範囲が広いことが挙げられます。

弁理士試験は「短答式試験」と「論文式試験」と「口述試験」に分けられており、短答式試験は5科目、論文式試験は4科目から出題され、1科目毎に覚える内容が多いのが特徴の試験です。

そのため、合格するには1科目毎の対策が必要になり、膨大な勉強量を要するため非常に難易度の高い試験となっています。

以下に短答式試験と論文式試験の試験科目をまとめましたので参考にしてください。

弁理士短答式試験の試験科目

- 特許・実用新案に関する法令

- 意匠に関する法令

- 商標に関する法令

- 工業所有権に関する条約

- 著作権法及び不正競争防止法

弁理士論文式試験の試験科目

- 特許・実用新案に関する法令

- 意匠に関する法令

- 商標に関する法令

- 選択科目(理工I~V、法律の内1科目を選択)

弁理士試験は独学でも合格できる?

前述した通り、弁理士試験は合格率6%~9%前後の非常に難関な試験ですが、独学の受験でも合格することはできるのでしょうか?

結論から先に述べますと独学での合格は非常に難易度が高いですが不可能ではございません。

弁理士試験の歴史は長く人気な資格ということもあって市販の参考書や問題集の種類が多く独学でも対策を立てやすくなっています。

ただし、参考書を買いあさったり闇雲に勉強する方法では合格は遠のいてしまうでしょう。

そこで以下では独学受験をされる際のポイントについて解説しておりますので、独学での受験を検討中の方は是非ご確認ください!

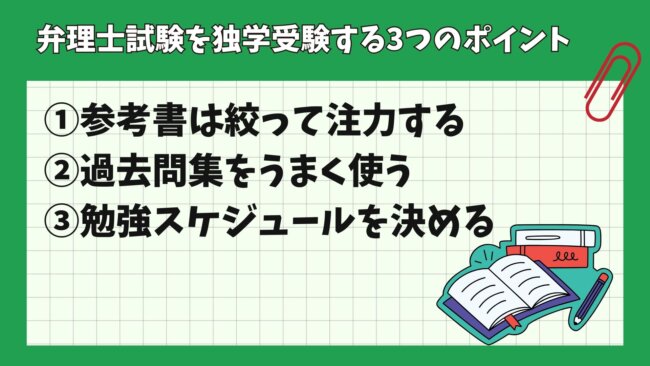

①参考書は絞って注力する

独学受験をする場合は自分で学習教材を揃える必要がありますが、前述した通り、弁理士試験対策の市販の参考書は種類が多くどれを選べばいいかわからない方も多いと思います。

そのため、「自分が今使っている参考書よりも良いことが書いてあるかも」と、いろいろな参考書に手を出してどれも中途半端になり、非効率な学習になってしまう場合があります。

そのため、使う参考書は自分に合ったものを1冊~2冊に厳選し、徹底的に読み込むことが独学受験のポイントになります。

②過去問集をうまく使う

参考書と同じく大切になるのが過去問集の使い方になります。

過去問集をただ闇雲に解くのではなく、弁理士試験のクセや傾向を理解するために使うといいでしょう。

独学受験をされる際は弁理士試験の先生や専門家の力を借りられない場合がほとんどですので、自分の力で試験の傾向や対策方法を考えなければなりません。

そのため過去問集を使う際は「どのような聞き方をされるか」「どの内容が多く出題されるか」など本番の試験を意識しながら解くことがポイントになります。

③勉強スケジュールを決める

弁理士試験の出題範囲は広いため、ただ闇雲に最初から最後まで勉強すればいいわけではありません。

まずは試験範囲や各試験科目の大きな枠組みを理解して、その後に配点や得意不得意を考慮して優先順位をつけて勉強を進めていくことが大切です。

独学受験をされる際は合格のための学習カリキュラムなどが用意されている訳ではありませんので、自分で勉強スケジュールを組み、勉強を進めていく必要があります。

そのため、どの科目にどのくらいの期間を使うのか合格から逆算したスケジュールを組むことが独学受験を成功させるポイントになります。

弁理士試験の勉強時間を短縮できるおすすめの勉強方法

弁理士試験は合格までに2,000時間~3,000時間の勉強時間が必要といわれている超難関な国家試験ですが、正しい勉強方法を早期に身に付けることで合格するまでの期間を短縮することができます。

こちらでは弁理士試験の勉強時間をなるべく短縮できるようにおすすめの勉強方法をご紹介します!

弁理士試験を合格するには平均3年~4年はかかりますが、正しい勉強方法を確認して1年でも早く弁理士としてのキャリアをスタートさせましょう!

勉強時間を短縮させるおすすめの勉強方法

- インプットとアウトプットで知識を定着させる

- 条文の理解を徹底的にする

- 問題集や過去問集をたくさん解く

インプットとアウトプットで知識を定着させる

弁理士試験は試験科目が多く覚える範囲が広い試験ですが、必要な知識を効率的に定着させることができれば勉強時間を大幅に短縮することができます。

知識を効率良く定着させるには覚え込むインプット学習と知識を使うアウトプット学習を交互に行うことがポイントになります。

いくらインプット学習をして参考書を読み込んでも、本番でその知識を使えなければ覚えたとはいえません。

重要なのは参考書で覚えた内容を問題演習や過去問集を通して自分の知識になっているか理解することです。

脳科学的にインプットとアウトプットの最適な割合は1対3(例:3,000時間の学習時間中インプット750h/アウトプット2250h)といわれておりますので、1時間参考書を読み込んだ内容を3時間かけて問題集や過去問で解くイメージで学習すると効率的良く知識を定着できます。

条文の理解を徹底的にする

弁理士試験で出題される法律に関する判例の問題は必ず条文に基づき判断されるため、法律の基礎となる条文を理解しておくことは非常に重要になります。

参考書や過去問集では問題の解説が丁寧にわかりやすく解説されているため、わざわざ条文まで立ち返らなくても理解した気になってしまいます。

しかし、弁理士試験に合格する方はどんな問題や解説でも法令集を開き条文を確認する作業を怠っていません。

条文の内容が判例に対する判断の根拠となりますので、条文まで振り返り学習すればあらゆる法令問題も解けるようになるでしょう。

問題集や過去問集をたくさん解く

問題集や過去問集を解くことによって自分の理解度を確認することができ、苦手な問題や誤解の原因を見つけることができます。

間違った問題は解説を読んだり、参考書や法令集を確認する作業を何度も繰り返し行うことで苦手を克服でき、弁理士試験に合格できるレベルになれます。

また、問題集の中には次の弁理士試験で出題される問題を予想した「予想問題集」などもあり、出題確率の高い問題を重点的に学べ、問題が的中すれば大幅に得点をのばせる利点がありますので、試験の直前などに何度か解いておくといいでしょう。

弁理士試験対策には通信講座がおすすめ!

弁理士試験の勉強をする場合は、独学の難易度が非常に高く予備校に通うか通信講座を受講する勉強方法が一般的です。

弁理士試験を受験されるほとんどの方は社会人の方ですので、決まった時間に通う通学制の予備校を受講されるのは現実的に難しいといえるでしょう。

そのため当サイトでは時間や場所に囚われない通信講座の受講をおすすめしています。

弁理士試験の通信講座のメリット

弁理士資格の通信講座を活用するメリットは、以下の5点です。

通信講座のメリット

- 最短1年の勉強で合格を目指せる

- 予備校と比べて受講料金が安価

- 質問対応も充実している

- 時間や場所に囚われない

- 自分のペースで学習を進められる

最短1年の勉強で合格を目指せる

人件費よりも学習教材にコストを割けるため、テキストや問題集、動画講義は充実した内容となっています。

最短1年で合格できるカリキュラムが組まれていますから、早期合格を目指される方は通信講座の利用がおすすめです。

講義動画が視聴できる場合は、授業内容を繰り返し見直すこともできるでしょう。

予備校と比べて受講料金が安価

引用:アガルート公式サイト

通信講座は通学制の予備校と違い、教室代や人件費がかからないためその分受講料金が安いのが特徴です。

弁理士試験に合格するには多くの勉強時間が必要ですが、通信講座を利用すれば学習コストを抑えながら効率良く学習できます。

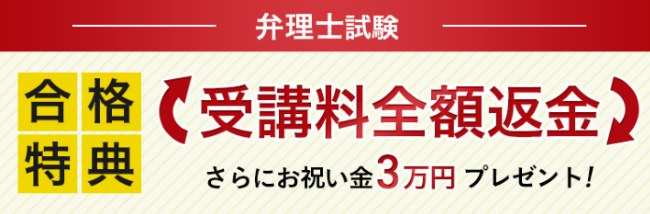

また、合格特典として割引や全額返金サービスを実施している通信講座もあるのが魅力です。

合格すればお金がかからないと考えれば、勉強のモチベーションを上げることにも繋がるでしょう。

質問対応も充実している

引用:アガルート公式サイト

「通学制の予備校じゃないと質問できなさそう…」と思う方も多いでしょう。

しかし、現在では質問できる体制が整った通信講座もあります。

オンラインで質問できる通信講座を選べば、予備校同様に分からない部分を聞きやすいのがメリットです。

質問のために通学する必要も無いので、時間を有効活用できます。

時間や場所に囚われない

通信講座であれば、時間や場所に囚われずにいつでも好きなタイミングで学習を進められます。

スマホやPCなどの端末から講義動画が見られる通信講座がほとんどなので、忙しい方でもスキマ時間に勉強できるでしょう。

自室の机では勉強が捗らないという方も、通信講座なら好きな場所で勉強できます。

自分のペースで学習を進められる

通常の予備校で授業についていけなかったという方もいるでしょう。

通信講座なら、講義動画を好きな速度で見られます。

分からない所・忘れてしまった所も何度も見直せるので、焦らずに自分のペースで勉強できるのが魅力です。

「予備校講師に一度聞いたことは再度質問しにくい」と考える方にも最適でしょう。

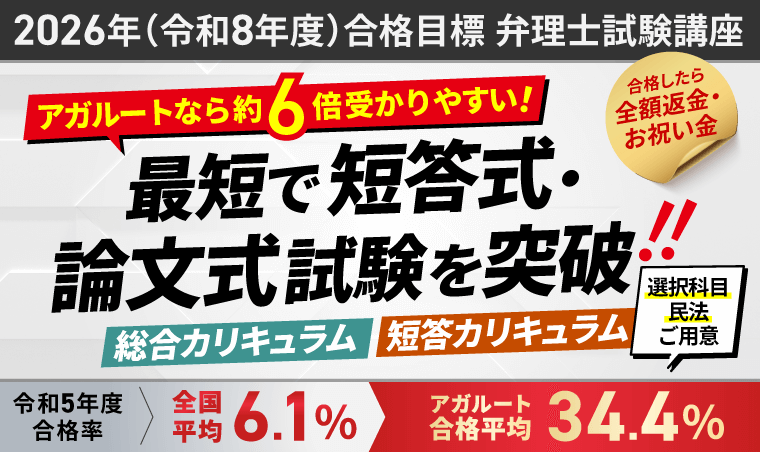

弁理士試験対策におすすめの通信講座はアガルートアカデミー!

引用:アガルート公式サイト

当サイトおすすめの通信講座はアガルートアカデミーです!

アガルートアカデミーの弁理士試験講座の特徴は、通信講座の中でも比較的安価な価格で質の高い学習教材で学べることです。

フルカラーのテキスト教材と弁理士のプロ講師による講義動画が用意されており、弁理士の勉強が初めての方でもわかりやすい内容になっています。

合格率は33.4%で、全国平均の5.6倍という高さを誇ります。

また、質問対応などのサポート体制も充実しており、質問回数は無制限で講師が直接回答してくれます。

期間限定の割引や全額返金の合格特典などお得なキャンペーンも開催しているためお得に受講できるか是非確かめてみてください!

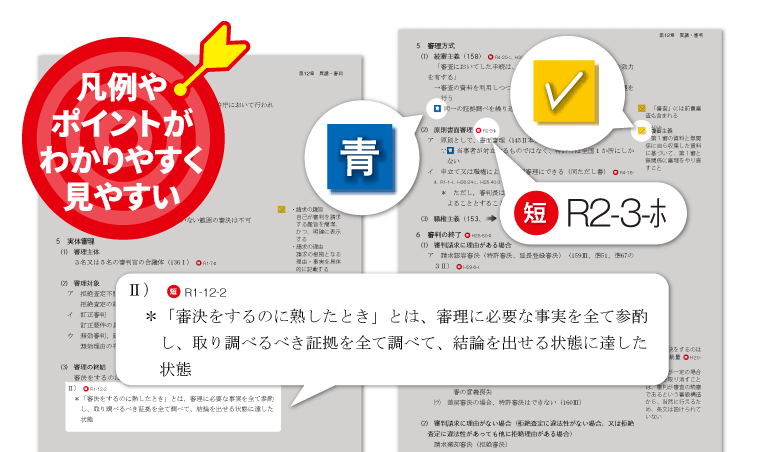

講師が自ら手掛けたフルカラーテキスト

引用:アガルート公式サイト

先述したように、アガルートの特徴として他社よりも大きく優れた教材が挙げられます。

実際に教鞭を取る講師自身が合格のためのエッセンスを効率的に詰め込んだ内容となっており、受講生からの評価もかなり高めです。

アガルートの弁理士講座を受けるけど、サンプルテキストがめちゃくちゃわかりやすかった…

— Akihiro (@Akihiro113K) August 19, 2021

アガルート弁理士試験講座教材到着。先行配信で音声を繰り返し聞いていたが、今日から本当のスタート。2021年の合格を目指す。それにしてもテキストは充実しているし、丸野先生の講義の進め方が私にはとても合っている。とりあえず、最初は全体を何度も回す。#弁理士試験#アガルート

— 新メニュー塩スパゲッティ (@mctchannel) May 24, 2020

特に初学者の方にとって教材の出来は重要な要素であり、インプットの優先度などが一目で分かるアガルートのテキストは試験勉強に最適です。

多くの方が口をそろえて分かりやすいと評したアガルートの講座が少しでも気になった方は、ぜひこちらのページもご覧ください。

⇒『アガルートの弁理士試験講座の評判・口コミは?料金についても調査』

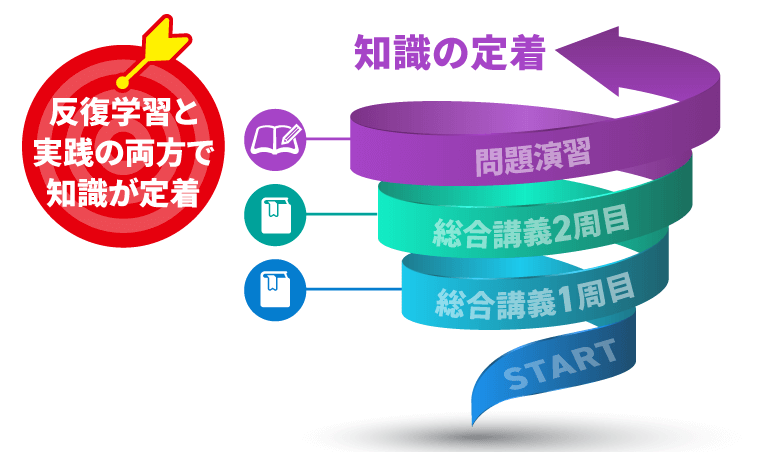

2周システムで知識が定着

アガルートの特徴はテキストを2周することで、知識の定着・理解力を深めるシステムにあります。

1週目では基礎知識を習得し、2周目では習得した知識の復習や適切なアウトプットを学びます。

インプットとアウトプットを繰り返すことで、暗記頼りにならず、理解を伴った学習ができる点が魅力です。

受けやすさとサポートが両立するオンライン形式

引用:アガルート公式サイト

アガルートでは、現在お使いのパソコンやスマートフォンからオンラインで受講する学習形式となっております。

時間を選ばずにスキマ時間で受講できるのはもちろん、講義動画の8段階の倍速機能や音声ダウンロードなど様々な機能を活用して学習効率を最大まで高めることが可能です。

またアガルートの講座は他社と比較してコストパフォーマンスが優れており、追加料金なしで回数制限なしの質問制度を利用することが出来ます。

こんばんは!

7月末に必修科目の期末が集中することが判明したので、大学の勉強を中心に、弁理士の勉強は毎日2時間ずつ続けることにしました!

アガルート様の対応が本当に早くて助かってます!

今後ともよろしくお願いします♀️#勉強垢 #弁理士— あみ @勉強垢 (@0530amiami) June 11, 2021

学習で生じた不安をすぐに解消できるため、かなり満足度の高い通信講座として知られているのがアガルートなのです。

総括:アガルートアカデミーのリアルな口コミと評判

弁理士試験講座申し込んだ٩( ‘ω’

)و

勉強しなくていいのはノーストレスだけど暇だったのよねまたアガルートさんにお世話になります#アガルート#弁理士試験— かぷりこ@TOEIC&弁理士試験 (@cpk_la) November 25, 2021

アガルートアカデミーの口コミや評判では「わかりやすい」「対応が早い」「教材が充実している」などの声が挙がっていました。

中にはアガルートをリピートしている受講生の方もいたので、アガルートは評判の良い通信講座であることがわかりました。

アガルートアカデミーの弁理士試験講座の内容や評判について詳しく確認したい方は、ぜひアガルートの公式サイトもご覧ください!

弁理士試験の勉強時間は2,000時間~3,000時間!事前に準備をすすめよう

弁理士試験の勉強時間と勉強期間まとめ

- 合格に必要な勉強時間は2,000時間~3,000時間

- 合格に必要な勉強期間は大体3年~4年

- 弁理士試験の合格率は6.1%~9.7%

- 正しい勉強方法で勉強時間を短縮できる

- 最短合格を目指すなら通信講座がおすすめ

弁理士試験のは最難関とされる司法試験の次いで難しい試験で、独学で合格するのはかなりハードルが高いです。

合格までに必要な勉強時間は2,000時間~3,000時間といわれており、合格までに平均3~4年はかかります。

勉強時間を短縮するには正しい勉強方法を理解して、合格から逆算した勉強スケジュールを作り毎日取り組むことが大切です。

早期合格を目指すならコストパフォーマンスが良く効率的に学べる通信講座の利用がおすすめです!

これから弁理士を目指される方は以下の記事も参考にしてみてください!