弁護士として独立をするベストなタイミングは、いつになるのでしょうか?

また、独り立ちする際に必要な準備には、どのような事柄があるのでしょうか?

悲惨な状況に陥らないように、独立後にありがちな失敗例もご紹介します。

さらに、必要な資金額や集客方法、成功報酬の決め方など、独り立ちしたい方が知っておきべき情報もまとめました。

弁護士で独立のタイミングを見計らっている方は、是非とも当記事をご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁護士の独立に適したタイミングとは

弁護士として活躍している人の中には、将来独立を考えている人もいるでしょう。

いつ頃にするべきか悩んでいる人のために、独立に向いているタイミングをご紹介します。

登録して10年目〜15年目

2018年発表の弁護士白書によると、経営者弁護士の割合は登録後5年以上~10年未満が51.3%に対し、10年以上~15年未満が75.9%、15年以上~20年未満が83.3%です。

このデータから、登録してから10年を超えると独立する傾向にあることが分かります。

ただし、すべての弁護士に当てはまるわけではないため、あくまでも参考程度に、弁護士登録して10年目〜15年目のタイミングで自活を考えてみるとよいでしょう。

独立の準備が整ってから

生活環境や家庭の事情、現在勤めている事務所の仕事状況によっては、独立したくてもできない人もいるかもしれません。

その場合は「10年目〜15年目だから」と無理して独立せず、機が熟してから検討しましょう。

また、起業家の集まりや異業種交流会などにたくさん参加して、顔が広くなったタイミングでもいいですね。

もちろん、資金が足らず経営難に陥る可能性もあるので、しっかり資金を用意してから独立を考えてください。

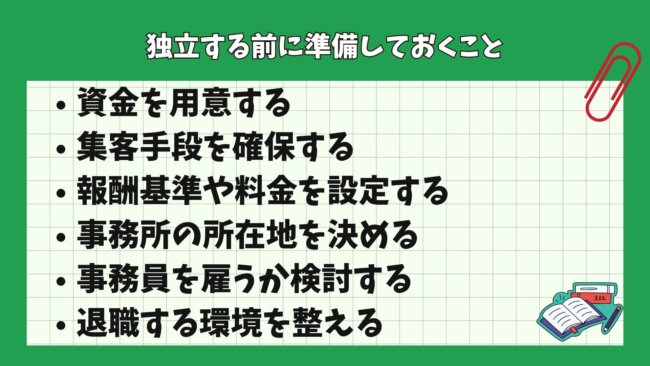

独立する前に準備しておくこと

いざ弁護士として独り立ちしようと考えたら、以下に挙げる準備をしましょう。

事務所を開設してから後悔しては遅いので、必要な準備についてしっかり確認してくださいね。

準備するべき事柄はたくさんありますが、ここでは特に重要な6つに絞って解説します。

1.資金を用意する

独立するには多額の資金が必要になるので、不足しないように充分に用意しておきましょう。

事務所を借りる場合は保証金が、購入する場合は購入費や内装費などがかかります。

さらに、テーブルとソファの応接セット・パソコン・コピー機・書籍・文房具といった備品の購入費も必要です。

もし、パソコンやコピー機などをレンタルするなら、リース代として計算しなければなりません。

弁護士会費や光熱費をはじめとするランニングコストも鑑みると、最低でも300万円は準備しておくことをおすすめします。

2.集客手段を確保する

集客手段をしっかく確保しておけば、安心して開業できます。

知人の紹介ばかりでは充分な売り上げにはつながらない可能性があるので、どのように集客するかを考えておきましょう。

新聞や雑誌、ラジオやポスティングなどの広告に費用をかけることも手段の1つです。

現在ではラインやブログで情報を発信をしたり、ツイッター・フェイスブック・インスタグラムなどのSNSマーケティングを行ったりすることも、広告の主流となっています。

また、弁護士会の研修や委員会活動に参加して、弁護士同士の横のつながりを深めておけば、優先的に法律相談や事件を回してもらえるかもしれません。

3.報酬基準や料金を設定する

報酬が発生する基準や、どのような法律相談をいくらで受任するかを設定しましょう。

基準や料金を決めないと、売り上げ予想が立てられず、経営難に陥る恐れがあるからです。

着手金を無料や低額にして完全成功報酬型にしたり、着手金を高額にして報酬額を低くしたりするなど、自分の事務所での報酬基準・金額を決めます。

その際、旧弁護士会報酬規程を参考にすると、相場から大きく外れた報酬金額にならずに済むので安心できるでしょう。

4.事務所の所在地を決める

事務所をどこに構えるかは、売り上げやコストに大きく関わるので、しっかり見定めて決めたいポイントです。

主要駅から近ければ相談件数が増えることが期待できますし、弁護士会や裁判所の近くであれば交通費を削減できるでしょう。

また、自宅に事務所を設ければ、家賃や光熱費のカットができるというメリットがあります。

事務所は依頼者の年齢層や相談内容によって構えるのに適した場所が変わりますので、不動産屋と相談しながら検討することをおすすめします。

5.事務員を雇うか検討する

自分の事務所に事務員を雇うべきかも、一考の余地があります。

事務員を雇えば、裁判所への書面や証拠の提出、証拠書類等の整理といった事務作業全般を任せられます。

もちろん、外出時の電話や来客対応、郵便物の受取や発送などの雑務からも解放されるでしょう。

さらに、パラリーガルがいれば二人三脚で裁判や示談交渉などの法律業務が進められるので、かなり心強いですね。

人件費を鑑みて、雇用するかしないか、雇用するなら人数や出勤日はどうするかを検討します。

6.退職する環境を整える

独立の計画が立てられたら、現在所属している事務所を円満に退職する準備をします。

退職する旨を伝えて、業務の引き継ぎや事務手続きをして、独立後にスムーズに活動できるよう努めましょう。

今の事務所とトラブルを起こすと、自活してから苦労する場合があります。

具体的な円満退職するポイントや注意点は後述しますので、記事を最後までご覧ください。

独立後に起こりやすい失敗例

せっかく丹念に準備をして独立できても、事業が上手くいかずに悲惨な目に遭うかもしれないと思うと不安ですよね。

独立するべきタイミングがしっかり見計らえるよう、以下にいくつか失敗例を挙げました。

失敗例を参考にして、独り立ちしてから「こうしておけばよかった」と後悔しないように注意しましょう。

経験・知識不足

弁護士が独立してから起こしやすい失敗の代表例が、経験・知識不足です。

法律相談や事件の取り扱い件数が少なく、ノウハウがないまま独り立ちすると、自力で最適解を導き出せずに困窮します。

その結果、依頼者から不信を買ってしまい、売り上げが見込めず廃業するケースが考えられます。

どのような相談内容・依頼者であっても、経験や知識を充分に活かして万全な対応ができるという自信が身についたタイミングで独立しましょう。

資金不足に陥る

資金繰りが困難になり、赤字になることで事業が失敗に終わることも失敗の一例として挙げられます。

事務所の賃料や事務員の給料などの必要経費にお金をかけすぎてしまい、安定的に経営できなくなるかもしれません。

また、報酬基準や金額の設定を誤ったことで、充分な売り上げが得られないことも考えられるでしょう。

不足して悲惨な状況に陥らないように、資金には充分すぎるくらいの余裕を持っておくことをおすすめします。

集客ができない

顧客が確保できないと安定経営には程遠くなるので、集客はかなり重要です。

「事務所の立地が悪くてなかなか相談者が来ない」「広告出稿が上手くいかずに知名度を上げられない」といった理由は、何としても避けたいですよね。

また、幅広い人脈がなかったり、弁護士同士のつながりが弱かったりして、人づてに相談者を紹介してもらえないというのは大きな痛手になります。

独立する前のタイミングで顔を売って、できるだけ多くの人に自分の存在を知っておいてもらうとよいでしょう。

円満退職するポイントや注意点

しっかり独立に向けた準備を整えて、失敗例も学んで対策ができたら、今所属している事務所を円満に退職します。

円満退職できれば、独立後に事務所から相談者を紹介してもらえる可能性があるため、良好な関係のまま辞めることが賢明です。

トラブルを起こさずに事務所を退社するポイントや注意点をまとめたので、しっかり目を通しておきましょう。

退社する6か月~1年前に口頭で伝える

独立したい時期の6か月~1年くらい前には、所属事務所に退職したい旨を伝えましょう。

現在抱えている数件~数十件もの相談の引き継ぎをする必要があり、かなりの時間がかかることが予想されるので、相当早めに伝えておくことをおすすめします。

自活後に不安なく業務が始められるように、時間的・精神的に余裕がある状態で退職に向けた準備を着々と進めておきしましょう。

言うまでもありませんが、退職する1週間前や1ヶ月前など直前のタイミングで打ち明けると、事務所は混乱して良い顔をしてもらえませんので注意してください。

独立する旨を共有する

ただ単に退職したいとだけ伝えるのではなく、独り立ちしたい旨も一緒に共有するとよいでしょう。

独り立ちしたい意志を示せば、上司や先輩から独立後に役に立つ情報を教えてもらえる可能性があります。

また、独立後に事務所から相談者を回してもらえるかもしれないので、伝えておいて損することは少ないでしょう。

辞めた事務所を酷評しない

独立した後に、元々勤めていた事務所の酷評をすることはご法度です。

相談者に「悪口を言う嫌な弁護士だ」と思われたら、他の相談者を紹介してもらえず機会損失につながります。

加えて、所属していた事務所が酷評されていることを知れば、あなたに相談を回してもらえないかもしれません。

弁護士は人脈や口コミが命となるため、どのような時でも絶対に辞めた事務所に悪評をつけないようにしてください。

納得できるタイミングで独立しよう

弁護士が独立するべきタイミングを見計らうことは、かなり難しいでしょう。

登録後10年目~15年目に独立することが多いですが、具体的に「何年目で独立するとおすすめ」といった指標はないです。

さらに、約300万円の資金集めや事務所の設置など、独立するために準備する事柄は数多くあります。

準備不足で早々に独立して悲惨な目に遭わないように、自分が納得できるタイミングで独り立ちをしましょう。