行政書士や社労士は国家資格の中でも人気の資格となっています。

そのため、これから行政書士や社労士の資格を取りたい、行政書士の資格をすでに持っていてさらに社労士の資格も取得したいという方も多いはずです。

そこでこの記事では、行政書士から社労士を目指すメリットや、行政書士と社労士の取得順番はどのようにすればよいかをご説明します。

また、試験の免除制度はあるか、試験内容の違いや仕事内容の違い、ダブルライセンスを得るメリットなどを解説していきます。

興味のある方は是非最後までご覧下さい。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3

社労士(社会保険労務士)とは

社会保険労務士(社労士)とは、社会保険や労働関連の法律に精通し、人事や労務管理を専門に行う職業のことを指します。

誰でも就けるわけではなく、国家資格である社労士資格を取得した者のみが従事できます。

雇用、社会保険、労働問題、公的年金の分野においては唯一の国家資格であり、人材に関する専門家として、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全な発展と労働者の福祉向上に資すること」を目的に仕事をおこないます。

具体的には、企業において採用から退職に至るまでの労働や社会保険に関する様々な問題や年金に関する相談に応じる人事の専門家として、さまざまな業務を行います。

社労士は労働者の正当な権利を守る手助けをすることで、多くの人々に貢献する重要な役割を果たしています。

法律に関する専門知識を活用し、知識のない労働者を支援するという社会的責任の大きな仕事といえるでしょう。

社会保険労務士(社労士)試験の難易度は高い?試験内容・勉強法や他資格とのランキング比較まで解説

行政書士とは

行政書士はおもに行政手続きに特化した専門家です。

おもに1万種類以上の官公署に提出する書類の作成がメインです。

具体的には許認可申請に関する相談や書類の作成、提出が中心ですが、遺言書や遺産分割協議書の作成、成年後見人としての業務、一般市民向けの法律相談を行ったりします。

さらに、特別な研修を修了することで特定行政書士として行政庁への不服申立て手続きの代理業務を行うことができます。

最近では資格を活かして企業の法務部門での勤務やビジネスコンサルタントとしての活動など、より多種多様な活躍ができると期待されています。

行政書士試験と社労士試験の試験内容の違いとは?

行政書士と社労士はどちらも法律系の資格のため、試験内容も被ることのが多いのではないかと考えられがちです。

しかし、実際は試験内容が大きく異なるので、試験内容の違いについて詳しく説明していきます。

合格率や難易度の違いは?

行政書士の合格率は例年10〜15%程度で、行政書士の資格取得までに必要な勉強時間は、法律の専門知識が身に付いている人で500~600時間と言われています。

一方、社労士の合格率は6〜7%台で、社労士の資格取得までに必要な勉強時間は800~1,000時間と言われています。

勉強時間の観点からすれば、行政書士試験より社労士試験の方が難易度が高いことが分かるでしょう。

試験科目や範囲の違いは?

行政書士の試験科目は、大きく分けて以下の2分野があります。

- 法令科目:基礎法学、憲法、行政法、民法、商法

- 一般知識:政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章理解

一方、社労士の試験科目はかなり細かく、以下の通りです。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

- 労務管理その他の労働に関する一般常識

- 社会保険に関する一般常識

- 雇用保険法

- 健康保険法

- 国民年金法

- 厚生年金保険法

このように行政書士試験と社労士試験は同じ法律系の資格といっても、重複する科目が一つもありません。

行政書士は浅く広く、社労士は深く狭くといった試験内容になるようですので、社労士の方がより細かい知識が必要になってきます。

出題形式の違いは?

行政試験はマークシート式の5肢択一式と多肢選択式に加え、40文字程度の記述式と3種類で構成されています。

最初から合格基準点が決まっており、その基準点を超えると合格することができます。

法令科目、一般常識科目合わせて300点満点となっており、法令科目で122点以上、一般知識で24点以上、合計180点以上を取ることが必要です。

社労士試験は択一式と選択式問題が出題され、すべてマークシート式となっています。

合格基準点は採点結果が出てから決まり、相対評価によって合否が判断されます。

それぞれの科目に合格基準点があり、全科目が合格基準点に達しないと合格できません。

法改正が試験に与える影響の違いは?

社労士試験では試験を受ける年の4月1日までに行われた法改正の内容や統計情報に関する出題がされます。

社労士試験は毎年8月に実施されるため、試験が行われるまでの4か月間で法律改正などの情報を調べ、頭にインプットしなければなりません。

法改正が行われることにより、それまで勉強してきた内容とまったく異なった内容が出題されるケースもあり得ることが、社労士試験の難易度が高い要因となっています。

一方で、行政書士試験も試験を受ける年の4月1日に出題される法令等の内容が確定します。

ですが、社労士のように即座に試験内容に法改正の情報が反映されるとは限らず、改正してから1~2年後に出題されることもあります。

そのため、行政書士試験は社労士試験ほど過敏に出題範囲の変化にならなくても良いかもしれません。

行政書士と社労士の仕事内容の違い

行政書士と社労士の試験難易度や試験内容に違いがあることは分かりましたが、行政書士と社労士の実際の仕事内容に違いはあるのでしょうか。

2つの仕事内容を具体的に見ていきましょう。

行政書士の仕事内容

行政書士の主な仕事は、企業が国の行政機関に提出する行政書類の作成を代行することです。

行政書士が作成できる書類の種類は1万種類以上もあり、行政書士は書類作成のプロと言えます。

仕事内容は以下の3つに分けられ、1つ目に挙げている仕事は独占業務となっています。

- 行政機関に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務

- 手続きの代理業務

- 書類の作成に関しての相談業務

社労士の仕事内容

社労士の主な仕事は雇用保険や年金等法律に関する自身が持っている知識を活かし、助言や手助けをすることです。

仕事は業務内容ごとに1号業務、2号業務、3号業務に分類されています。

1号業務、2号業務は独占業務ですが、3号業務は独占業務ではありません。

- 1号業務:健康保険や厚生年金保険の加入などに関連する書類を作成し、行政官庁への提出を代行する業務

- 2号業務:企業に代わって帳簿類(就業規則、退職金規定、給与規定、労働者名簿、賃金台帳など)を作成する業務

- 3号業務:人事管理からの様々な相談に乗り、アドバイスや指導を行うコンサルディング業務

このように行政書士と社労士は、同じ法律関係の資格ではありますが、仕事内容は大きく異なります。

行政書士試験に免除制度はある? 科目免除や試験免除について調査 |

行政書士と社労士の平均年収の違い

厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査の結果によれば、社会保険労務士の年収は約780万円程度とされています。

労働者全体の平均年収は311万円であるため、社労士の年収はかなり平均を上回っているといえるでしょう。

一方行政書士の平均年収は約580万円であり、社労士と比較すると低く見えるかもしれませんが、労働者全体の平均年収よりも200万円高い水準です。

社労士の年収が行政書士よりも高い理由の一つは、業務を依頼される対象の違いにあります。

社労士は主に企業内での業務や法人からの依頼を受けて活動するのに比べて、行政書士も企業からの依頼を受けることはありますが、個人からの相談や依頼が多い傾向にあります。

このため、依頼料が収入に直結することから、企業からの依頼が多い社労士の方が高い収入を得やすいと考えられます。

以上のことから社労士が行政書士よりも安定した収入を得ることができるのは、資格の有利性や業務量の違いが影響しているといえるでしょう。

行政書士と社労士はどっちがおすすめ?

行政書士と社労士のどちらを目指すべきか迷う方もいるはずです。

どちらを目指すべきか迷う方は今後の自分のキャリアや必要な資格かどうかを見極めることが大事です。

ここでは、行政書士と社労士それぞれに向いている人の特徴に次いで紹介します。

行政書士に向いている人

行政に関わる仕事をしたいのであれば官公署に提出する公的書類の作成業務を行う行政書士がおすすめです。

行政書士は多様な書類作成業務を扱うため、さまざまな分野で困難を抱える人々を支援することができます。

さらに、遺産分割協議書や各種契約書の作成を通じて、トラブルを未然に防ぐ予防法務として依頼者を支援できる点もやりがいのひとつとなっています。

また、行政書士試験には民法などの法律科目が含まれているため、将来的に司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方はぜひ目指してみるといいでしょう。

社労士に向いている人

企業の労務管理や社会保険に関する業務を通じて、企業と労働者の関係を公正に支援したいと考えるのであれば社会保険労務士がおすすめです。

労務や社会保険に関する専門知識を必要とする企業は多く、社労士の需要は非常に高まっています。

さらに、近年では労働トラブルやパワーハラスメントなどの問題、また労働環境に起因するメンタルヘルス対策に関する相談も増加しており、今後ますます業務の幅が広がりやすいでしょう。

人とのコミュニケーションを通じて問題解決したいかあや社会貢献したい人はぜひチャレンジしてみてください。

社会保険労務士試験に合格するための費用は?登録後の年会費も解説

行政書士と社労士をダブルライセンスするメリット

行政書士と社労士は、試験内容・仕事内容ともに全く異なるのがお分かりいただけたでしょう。

そして、ダブルライセンスを目指す方も多くいるようですので、ダブルライセンスを持つことでどのようなメリットがあるのかご紹介します。

お互い足りない部分を補完しあえる

行政書士は官公庁に提出する書類を作成する仕事を、社労士は社会保険関係の手続きのサポートや代理をする仕事をします。

そのため、お互い違う領域の仕事であるがゆえに、足りない部分を補いあうことができます。

例えば会社を設立する顧客がいた場合、行政書士の資格を活かし会社設立に必要な許認可申請などの書類の作成代行をします。

その後社労士の資格を活かし雇用契約書や給与規定の作成などの書類作成を代行したり、雇用や賃金などに関する様々な相談に乗ったりすることが可能です。

依頼する企業の立場からしても段階によって担当してくれる人を変える必要がないため、手間も掛からず安心感を持つこともできます。

仕事を獲得しやすくなる

行政書士と社労士のダブルライセンスを持っていることで、顧客からの信用と仕事が得やすくなります。

ダブルライセンスをもっている人はあまり多くないため、希少な人材として自分をセールスポイントにすることができます。

もちろん、双方の仕事に対応しなければならないので多忙にはなりますが、収入アップにつなげたい人はおすすめです。

働き方の選択が可能になる

行政書士の資格だけを持っている場合、将来は独立開業という道が最有力候補でしょう。

しかし社労士の場合、独立開業の他に勤務社会保険労務士として企業に雇用されながら働くという選択も取れます。

勤務社会保険労務士は、特定の企業や事務所に雇用され、その組織専属の社労士として働く人をいいます。

このように資格を2つ持っていることにより、どのように働きたいか自分で選択できる幅が広がります。

開業と勤務の社会保険労務士の違いについては、以下の記事をご確認ください。

行政書士と社労士をダブルライセンスする際のポイント

行政書士から社労士を目指す、という順番にはメリットがあります。

実際、行政書士と社労士の資格を両方取得しようとした場合どちらから取得するのが良いのでしょうか。

また、免除制度があるかについてご説明します。

行政書士と社労士の取得順番は?

行政書士と社労士の資格を両方取得したいと考えている場合、まずは行政書士の資格から取るべきです。

なぜなら行政書士の試験勉強は出題範囲が幅広いため、法律の知識を網羅的に得た後により難易度の高い社労士の勉強に入れば、スムーズに勉強内容を理解して知識を深めやすくなりやすいからです。

また、自分に合った試験勉強のやり方や時間の効率的な使い方などが身に付いた上で、より難しい社会保険労務士の試験勉強ができるのも大きなメリットです。

免除制度はある?

行政書士と社労士では、試験そのものや試験科目を免除されることはあるのでしょうか。

それぞれの免除制度について解説します。

行政書士試験の場合

行政書士試験の場合、試験科目を一部免除できる科目免除制度ではなく、試験そのものの免除がされる制度があります。

以下に当てはまる方は、行政書士法第2条により試験が免除されるので確認しましょう。

- 弁護士の資格保持者

- 弁理士の資格保持者

- 公認会計士の資格保持者

- 税理士の資格保持者

- 国家または地方公務員として17年以上・中卒の場合は20年以上にわたり勤続した者(特認制度)

行政書士の資格を持っているからと言って社労士試験の「免除」はされませんが、社労士試験の「受験資格を得る」ことは可能です。

そのため、社労士の資格を取るための第一段階として、まず行政書士の資格を取る方もいます。

社労士試験の場合

社労士試験には、科目免除制度というものがあります。

科目免除とは、実務経験があるなど決められた条件に達している人が試験科目を一部免除できる制度です。

対象となる方は以下の通りですが、条件を一部抜粋しているので、詳細は全国社会保険労務士会連合会のホームページをご覧ください。

- 地方公務員・国家公務員として、労働社会保険法令に関する施行事務に通算10年以上にわたり従事している人

- 厚生労働大臣の指定団体の従業員として、労働社会保険法令事務に通算15年以上従事している人

- 日本年金機構の従業員として、社会保険諸法令の実施事務に通算15年以上にわたり従事している人

- 全国健康保険協会の従業員として、社会保険諸法令の実施事務に通算15年以上従事している人

上記から分かるように、特定の役職に就いたり、団体に所属したりして長年にわたり働いている人は、社労士試験の科目免除を受けられます。

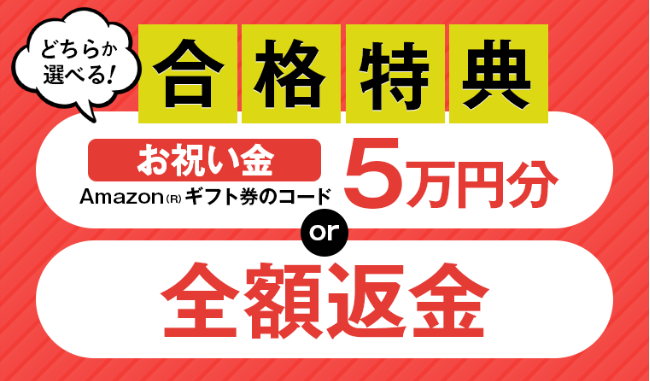

行政書士資格を目指すならアガルートがおすすめ

引用:アガルート公式サイト

行政書士試験や社労士の資格取得を目指すのであればアガルートがおすすめです。

2024年度の行政書士試験では合格者数300名と、アガルート受講生の合格率は全国平均の3.63倍の46.82%でした。

また過去4年間(令和2年~5年)の累計合格者数は889名となっているなど、確かな合格実績があります。

アガルートは安い費用で受講できるため内容に不安を感じる方もいますが、合格率や合格者数を公表している点から信頼できる講座といえるでしょう。

また社労士も35.82&と全国平均の約5倍程度受かりやすいとされています。

全国平均の3.63倍の合格率!

アガルート通信講座の特徴

- 自分にぴったりのカリキュラムが選べる

- 豪華な合格特典と割引制度で安く試験対策ができる

- 合格者多数輩出!

アガルート通信講座の特徴

引用:アガルート公式サイト

アガルート通信講座は行政書士試験において優秀な合格実績を残しています。

直近の試験である令和5年度の行政書士試験では、受講生合格者数が304名で合格率が56.11%と驚異的な実績があります。

また、その内一発合格者数が171名となっており、短期間で効率的に試験対策できることが分かりますね。

アガルートでは無料の受講相談もオンラインでも対面でも行っているので興味のある方は一度相談してみてはいかがでしょうか?

行政書士から社労士を目指すメリットや違いまとめ

今回この記事では、行政書士から社労士を目指すメリットやどちらから取得すればよいか、免除制度はあるのかを中心に、試験内容や仕事内容の違い、ダブルライセンスを持つことでのメリットなどについて解説してきました。

行政書士の資格を取得してから社労士の資格取得をすることで試験勉強の内容が理解しやすくなります。

また、合格率や試験内容からみても社労士の試験の方が難易度が高いため、まずは行政書士試験を取得することが望ましいでしょう。

行政書士と社労士では仕事内容が違うからこそ、ダブルライセンスを持っていることでお互いのデメリットを補いあうことが可能になっています。

これから社労士の資格を取ろうと考えている行政書士の方は、ぜひダブルライセンスを目指してみてはいかがでしょうか。