社労士は企業や個人が抱える労働問題の解決やアドバイスを行う職業として知られています。

とは言え、「自社の問題を相談したいが社労士を頼るのが適切なのか」や「個人的な問題でも無料で相談できるのか」といった疑問がある方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では「社労士に相談できることや相談費用、無料で相談できるサービス」についてご紹介します。

就業規則等に関して社労士を頼るべきであると何となく理解しているものの、具体的にどのような事柄を相談できるのかまで知りたい方は、ぜひ最後までお読み下さい。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

社会保険労務士試験におすすめの通信講座

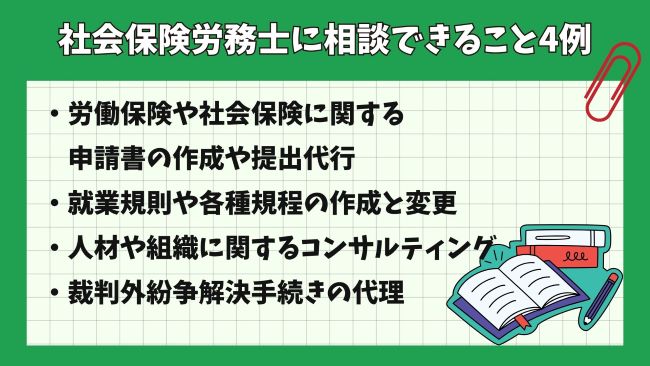

社会保険労務士に相談できること4例

社労士に相談できることは幅広くあるものの、実際どのような事を相談できるのか詳しくご存知の方は多くないでしょう。

こちらの項目では「社労士に相談できること」について、代表的な事柄を以下の4つに厳選してご紹介します。

- 労働保険や社会保険に関する申請書の作成や提出代行

- 就業規則・各種規定の作成と変更

- 人材や組織に関するコンサルティング

- 裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理

社労士会の情報を元に具体的な事例を解説しますので、相談すべきかお悩みの方はご確認下さい。

労働保険や社会保険に関する申請書の作成や提出代行

1つ目の社労士に相談できることは「労働保険や社会保険に関する申請書の作成や提出代行」です。

「東京都社会保険労務士会」によると、労働保険と社会保険の諸手続きにおいて以下の内容を相談することができます。

- 労働保険や社会保険への新規加入手続き

- 労災保険や出産手当金などの給付申請

- 人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金など助成金申請

- 不服申立に関する申請手続き

特に、最近では「新型コロナウイルス感染症」関連の助成金についても気軽に相談できるメリットがあります。

就業規則・各種規程の作成と変更

2つ目の社労士に相談できることは「就業規則・各種規程の作成と変更」です。

「東京都社会保険労務士会」によると、就業規則等の各種規定における諸手続きに関して以下の内容を相談することができます。

- 給与規程

- 退職金規程

- 福利厚生規程

- 三六協定

- フレックスタイム制の労使協定

- 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

就業規則は労働法等の法令に則って作成する必要があり、社労士に相談することで最新の法令や、自社の特性に合わせた就業規則を作成できるメリットがあります。

専門知識が乏しい場合にも就業規則のテンプレートを用いて作成することは可能ですが、法的問題のリスクを減らすためにも社労士に相談すると安心です。

人材や組織に関するコンサルティング

3つ目の社労士に相談できることは「人材や組織に関するコンサルティング」です。

「東京都社会保険労務士会」によると、企業における労務管理に関して以下の内容を相談することができます。

- 退職金制度の設計

- 福利厚生

- 教育訓練

- 高齢者雇用

最近では新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやITツールを組織へ導入するために社労士へ相談する企業が増えています。

「職場の労働環境を見直したいが、どこから手を付けたら良いのか見当がつかない」という場合には、社労士へ相談することで解決策を得られるでしょう。

裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理

4つ目の社労士に相談できることは「裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理」です。

「全国社会保険労務士会連合会」によると、ADRに関して以下のような労働上のトラブルを相談できます。

- 採用内定取り消し

- セクハラ・パワハラなどのハラスメント

- 退職勧奨・配置転換

社労士に相談することで迅速かつ円満に解決ができるため、裁判沙汰による企業イメージの損失を防げるメリットがあります。

「労働トラブルを抱えているが弁護士費用を工面できない」という方は、まずは社労士に相談してみると良いでしょう。

社会保険労務士に相談すべきタイミング

前述した「社労士に相談できること」を踏まえて、こちらの項目では「社労士に相談するタイミング」について以下の5つをご紹介します。

- 人事・労務スタッフを採用しないとき

- 事業が急成長しているとき

- 会社の制度・保険・規定を見直したいとき

- 労働に関する問題を予防・解決したいとき

- 助成金の申請や受給をしたいとき

具体的なタイミング例について解説していきますので、自社が抱える悩みと照らし合わせてみて下さい。

人事・労務スタッフを採用しないとき

1つ目のタイミングは「人事・労務スタッフを採用しないとき」です。

例えば、人材リソースの確保が難しい中小企業やベンチャー企業において、人事・労務部門の専任を採用せず他の部門や幹部が兼任する場合もあります。

そのような場合には、社労士に相談することで人事労務の仕事を行えるだけでなく、本業に集中できるようになります。

また、創業期から社労士との関係性を構築することで、緊急性が高いADRの相談を行う際にも迅速に対応してもらえるため安心です。

事業が急成長しているとき

2つ目のタイミングは「事業が急成長しているとき」です。

例えば、以下のように企業の急成長に合わせて、会社の制度を見直したいタイミングで相談すると良いでしょう。

- 人材育成や社内研修などの整備

- 給与制度と評価制度の変更

- 安全衛生に関する制度の見直し

経営を安定させ成長スピードを加速させるためにも、積極的に社労士のサポートを受けることをおすすめします。

会社の制度・保険・規定を見直したいとき

3つ目のタイミングは「会社の制度・保険・規定を見直したいとき」です。

例えば、以下のように会社の就業規則を変更したい場合や、保険制度を整備したいタイミングで相談すると良いでしょう。

- 社会保険に未加入の社員をなくしたい

- 退職金制度を廃止したい

- 長時間労働が常態化しているので規定を見直したい

上記のような悩みがあり、会社の就業規則や保険制度などを見直す場合には、社労士に相談することで労務トラブルを減らすことに繋がります。

労働に関する問題を予防・解決したいとき

4つ目のタイミングは「労働に関する問題を予防・解決したいとき」です。

例えば、以下のような労務トラブルを抱えている場合や、予防したいタイミングで相談すると良いでしょう。

- 社内にてパワハラ・セクハラの報告が相次いでいる

- 退職した社員から未払い請求の郵便が届いた

労働法は改正も多く、労務担当者でも随時把握するのは負担となるため、上記のような労務トラブルを予防するためにも定期的に社労士に相談することをおすすめします。

助成金の申請や受給をしたいとき

5つ目のタイミングは「助成金の申請や受給をしたいとき」です。

例えば、以下のような悩みを抱えているタイミングで、助成金に関する相談をすると良いでしょう。

- 社員のキャリアアップを促進する助成金を探している

- 自社にあった助成金や補助金の情報が欲しい

数多くの助成金の中から、自社に合ったものを探すのは一苦労です。

そのため、自社で活用しやすく費用対効果が期待できる助成金を社労士に相談することをおすすめします。

社会保険労務士に個人的に相談はできる?

上記で説明した内容は企業向けのサービスであり、実際のところ大半の社労士が個人向けの相談を受け付けていません。

こちらの項目では「個人の場合にはどのような事柄を社労士に相談することが可能なのか、又は最終的にどのような解決方法を提案してくれるのか」についてご紹介します。

社労士会の情報を元に詳しく解説していきますので、それぞれチェックして下さい。

個人で相談できる内容は?

個人向けに相談ができるサービスでは、どのような内容を相談できるのでしょうか。

「全国社会保険労務士会連合会」によると、以下のように個人向けの相談サービスが一般的に提供されています。

- 退職金・未払い賃金などの金銭請求

- パワハラ・セクハラなどの労働環境

- 不当退職通知・有期雇用契約拒否など退職のトラブル

上記より、働く上で発生する労務トラブルの相談を行うことが可能であると言えます。

個人で相談する場合何をしてくれる?

個人で相談する場合に、どのような解決方法を提案してもらえるのでしょうか。

「全国社会保険労務士会連合会」によると、個人で相談する場合には、詳しくトラブル内容を聞いた上で「あっせん」と呼ばれる方法で解決を目指します。

「あっせん」とは、前述した「ADR」と同じ意味で裁判を起こさずに、話し合いで解決を試みるというものです。

必要以上に企業とのトラブルを起こす心配がないため、前述したような悩みを抱えている方は社労士へ相談してみると良いでしょう。

社会保険労務士に相談する際の費用は?

社労士に労務に関して相談するだけであれば、「月額で1〜5万円程度」が相場で、以下のように従業員の数によって金額に差が出てきます。

| 従業員数 | 費用目安 |

|---|---|

| 4名以下 | 1万円〜2万円 |

| 20名程度 | 3万円〜4万円 |

| 30名以上 | 4万円〜5万円 |

なお、助成金の相談に関しては、手続きが完了して初めて報酬が発生する「成果報酬制度」が採用されている場合が大半です。

上記のように事務所によって若干費用が変わってきますので、事務所を決める際には相談に乗ってもらえるサポート内容や、トータル費用など総合的に比較すると良いでしょう。

個人で社会保険労務士に無料で相談できる方法

高い費用をかけて社労士に相談するのは、ハードルが高く感じる方も多いでしょう。

実は、個人の場合でも無料で社労士に相談できる「社労士110番」と呼ばれるサービスがあります。

こちらの項目では「社労士110番」について以下の2つを簡単にご紹介します。

- 相談できること

- 使用する際の注意点

なお、「社労士110番」を提供している「東京都社会保険労務士会」の情報を元に解説しますので、個人で社労士に相談するかお悩みの方はチェックした上でご利用下さい。

社労士110番で相談できる事

「社労士110番」では、以下のように幅広い内容を無料で相談することが出来ます。

- 労働関係

- 健康保険

- 年金

- 雇用保険

- 助成金

- 育児介護

- 労災保険

特に、「労働関係」と「健康保険」に関しては2022年4月からの半年間で300件近く相談実績があり、信頼性の高いサービスと言えます。

社労士110番を使用する際の注意点

「社労士110番」は非常に魅力的なサービスですが、利用する際には以下のような注意点や条件があります。

- 1回あたり30分程度の相談が上限として決められている

- 電話対応のみ

- 毎週月・水曜の10時〜16時と限定的

- 年齢等を答えるアンケートがある

- 回答が出来ない場合には他のサービスを紹介される

特に、「社労士110番」は無料のサービスであるため、的確な回答が得られない可能性もあるためご注意下さい。

金銭的余裕がない方や、緊急性が高く今すぐにでも相談したいという方は「社労士110番」の利用をおすすめします。

社会保険労務士に相談できることまとめ

今回、企業と個人それぞれの場合において、社労士に相談できることを解説してきました。

| 企業が相談できること | 個人が相談できること |

|---|---|

| 労働保険や社会保険に関する申請書の作成や提出代行

就業規則・各種規程の作成と変更 人材や組織に関するコンサルティング 裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理 |

労働関係

健康保険 年金 助成金 育児介護 |

また、社労士に無料で相談できる「社労士110番」というサービスもあり、個人の方でも気軽にアドバイスをもらうことが可能です。

人事労務がいない企業の担当者をはじめ、労務問題を抱えている方は社労士への相談をご検討下さい。