行政書士として自宅開業することは可能です。

しかし自宅開業するにあたっては様々な要件が設けられているため、すべての人が自宅開業できるわけではありません。

こちらの記事では、行政書士として自宅開業するメリットや開業する際に適切な間取りなど具体的な要件を解説していきます。

要件を満たせば自宅開業のメリットを享受できるため、行政書士資格を取得している方・取得を目指している方は参考にしてみてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

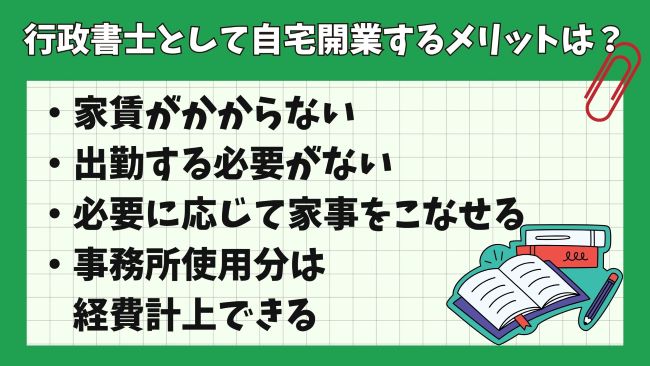

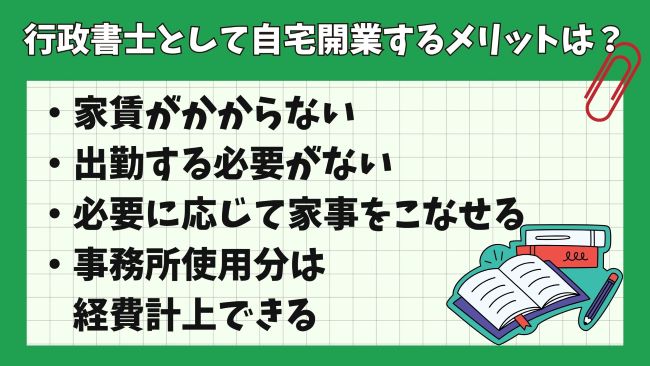

行政書士として自宅開業するメリットは?

まずは行政書士として自宅開業するメリットについて解説していきます。

コスト面でも業務面でも様々なメリットがあるため、魅力を感じる場合は自宅開業を検討してください。

家賃がかからない

自宅開業する場合、事業を展開するにあたって家賃がかからないメリットがあります。

事務所やテナントを借りる場合毎月数万円〜十数万円のランニングコストが発生するため、かなり負担が重いです。

一方自宅開業の場合はそもそもの自宅の家賃(又は住宅ローン)の支払いのみで済むため、経済的負担が軽いです。

特に開業して間もない頃は満足に仕事を受けられず、ランニングコストの負担が大きなストレスになり得ます。

事業のための家賃が発生しない点は、経済面だけでなく心理的にも大きなメリットと言えるでしょう。

出勤する必要がない

自宅開業する場合自宅が仕事場になるため出勤する必要がありません。

つまり満員電車や長時間通勤を回避できるため、身体的な不安を大きく軽減してくれるでしょう。

通勤は「痛勤」と揶揄されることもある通り心身に大きな負担を強いるため、通勤を回避できることで仕事の生産性が高まることも期待できます。

また仕事に充てられる時間も増えることから、行政書士としての仕事に集中できる点も大きなメリットです。

必要に応じて家事をこなせる

自宅開業する場合、必要に応じて家事をこなせる点も大きなメリットです。

当然ですが仕事場に出勤する場合は家を離れるため家事をこなすことはできません。

一方自宅が仕事場である場合、仕事が一段落したタイミングで家事をこなすなど柔軟に動けます。

一般的な会社員は仕事から帰って疲れている状態で「家事もやらなきゃ…」となりますが、自宅開業すればそういった心身の負担も軽減できます。

その結果ワークライフバランスが上手に取れるようになるでしょう。

事務所使用分は経費計上できる

「家事按分」と言いますが、自宅開業する場合は床面積に応じて事務所使用分を経費として計上可能です。

例えば全体が100㎡の自宅の内50㎡を行政書士事務所として使っている場合、家賃の半分が経費計上できます。

「経費」とは仕事を行う上で必要な支出を意味しているため、当然家賃も含まれるのです。

さらに水道光熱費などに関しても事務所使用分の面積に応じて経費計上できるため、忘れずに帳簿を付けておきましょう。

経費計上を忘れると余計に税金を支払うことになるため、簿記に詳しくない方は会計ソフトなどを活用することをおすすめします。

行政書士の自宅開業には定められた要件がある

冒頭で述べたように行政書士として自宅開業することは可能ですが、定められた要件をクリアしなければなりません。

ここからは行政書士の自宅開業にあたり求められる条件をまとめていきますので、ぜひ参考にしてください。

構造要件が設けられている

行政書士として自宅開業する場合、個人情報などの機密情報を保護するため「構造上」の要件が設けられています。

東京都行政書士会行政書士事務所設置指導基準では「事務所の設置にあたっては、業務取扱上の秘密を保持しうるよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造」であることを求めています。

また、「不特定多数人に認識され、その依頼に応じられるよう適当な場所に設置しなければならない」という要件もあります。

つまり下記の要件をクリアしなければ、行政書士として自宅開業することは出来ません。

- 行政書士事務所を運営していることが客観的に分かる

- 私生活の部分と行政書士の業務スペースを明確に分ける

- 来客者が個人情報を見られないようにする

上記の要件を踏まえると、ワンルームマンションや1LDKの間取りだと構造要件をクリアするのは現実的ではないと言えます。

設備要件が設けられている

構造要件の他にも、間取りや業務上必要な物品に関する「設備上」の要件が設けられています。

東京都行政書士会行政書士事務所設置指導基準によると、設備要件は下記のように明記されています。

- 事務スペース及び接客スペース

- 照明及び機器を作動させるための電源設備及び通信回線設備

- 事務用机・椅子

- 書類等保管庫(容易に移動できないもの、鍵がかかるもの)

- 電話

- プリンター・FAX・コピー機等

- パソコン等

- 用紙・事務用品等収納庫又は収納棚

- 業務用図書及び図書棚

なお上記全ての物品を用意する必要はなく「概ね」で足ります。

つまり行政書士としての業務を遂行できる環境であれば、上記の中で足りないものがあっても問題ないということです。

行政書士として自宅開業する際の注意点は?

続いて行政書士として自宅開業する際の注意点について解説していきます。

所定の手続きを踏み定められた要件をクリアしなければ自宅開業ができないため注意しましょう。

事務所の名称には「行政書士」の文言を明示する

行政書士として自宅開業する場合は、事務所名に「行政書士」という文言を明示しなければなりません。

例えば「○○行政書士事務所」「行政書士○○事務所」「○○行政書士品川事務所」といった具合に、必ず「行政書士」という文言を含める必要があります。

この決まりが設けられている理由は、相談者や依頼者が行政書士事務所を「弁護士事務所」や「司法書士事務所」と誤認しないようにするためです。

また「法律」「会社」など他の法律において使用が制限されている文言は事務所名に用いることができないため、「○○行政書士法律事務所」という名称はNGです。

兼業者の場合でも他資格の名称を事務所名に含められない

行政書士は他の資格との親和性が高く、ダブルライセンスを実現している方も多いのではないでしょうか。

しかし例え兼業者でも他資格の名称を事務所名に含めること・連想させる文言は使用できないため、注意しましょう。

例えば司法書士を連想する「司法」や税理士を連想する「税務」などのように、他業種と誤認される可能性がある文言は使用できません。

例えば「○○行政書士・税務事務所」「○○行政書士・司法書士事務所」などはNGです。

同じ地区内に同一の名称の事務所は設置できない

同じ地区内において同一の名称の事務所は設置できない点にも注意が必要です。

例えば同じ地区内において既に「佐々木行政書士事務所」がある場合、新たに「佐々木行政書士事務所」を開業することはできません。(「行政書士佐々木事務所」であればOKです)

また共同事務所を開業する場合でも同じ名称を使用することは原則としてできませんが、下記に該当する場合は同じ名称を利用できます。

- 個人開業行政書士がその氏、名又は氏名を使用する場合

- 行政書士法人がその社員の氏、名又は氏名を用いる場合

- 個人開業行政書士が現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員が社員となって設立する行政書士法人の名称として使用する場合

登録にあたって写真を提出する必要がある

行政書士として自宅開業する際には、上記で挙げた構造要件と設備要件をクリアしているか確認するために事務所平面図と写真の提出が求められます。

写真に関しては建物全景の外観と事務所内部の写真をそれぞれ求められるため、揃えた機材をしっかりと写しましょう。

また、事務所平面図は間取りなどの構造要件をクリアしているかどうかをチェックするために提出します。

なお事務所の平面図は手書きでも賃貸借契約書の写しでも問題ありません。

疑問や不明点がある場合は、都道府県の行政書士会に質問すると良いでしょう。

賃貸物件の場合は事務所使用できない場合もある

賃貸物件に住んでいる場合は事務所としての利用ができない可能性があることも大きな注意点です。

特にマンションは「もっぱら居住用として供する」「事務所使用は不可」という文言が契約書内に記載されていることが多いため、細かくチェックしましょう。

マイホームであれば問題ありませんが、賃貸物件に住んでいる場合は構造要件と設備要件をクリアしていても「物件の契約上の問題」で自宅開業できないことがあります。

見落としがちな注意点のため、賃貸物件に暮らしている方は事前の確認が欠かせません。

行政書士試験に合格しなければいけない

当たり前のことですが、行政書士試験に合格し、行政書士登録をしないと行政書士として働くことはできません。

行政書士試験は難易度の高い国家資格試験となります。

独学での合格は不可能ではありませんが、効率よく学習し最短合格を目指したいのなら、アガルートなどの通信講座の利用がおすすめです。

自宅開業でも行政書士の業務はこなせる?

行政書士の自宅開業は可能ですが、果たして自宅でも行政書士業務をこなせるのでしょうか?

ここでは行政書士の仕事を自宅でこなす際のポイントや注意点をご紹介します。

開業当初は自宅兼用で十分

開業当初はスムーズに案件を受注出来ないのが当たり前です。

そのため、開業当初は執務スペースに狭さを感じていたとしても自宅兼用で十分に足ります。

開業してすぐは行政書士としての業務そのものよりもホームページ作成や営業活動などに時間を割くことが多いため、広々としたスペースが無くても問題ないのです。

安定して案件を受注できるようになり、自宅兼用だと狭さを感じるようになってから事務所の賃貸を検討すると良いでしょう。

機材が揃っていれば問題なくこなせる

行政書士の業務をこなすにあたり、必要な機材が揃っていれば自宅開業でも問題ありません。

パソコン・電話・個人情報保護のキャビネットなどは必須ですが、他の機材に関しては業務が滞らないレベルで揃えられれば十分です。

例えば自宅にプリンターを置かずに必要に応じてコンビニでプリントするようにしたら、自宅に大型プリンターは不要でしょう。

必要な備品を設置しないのは問題ですが、業務が遂行できる機材さえ整っていれば自宅開業でも問題なく仕事をこなすことが可能です。

無収入期間は長めに想定しておこう

独立開業すると、働き方が柔軟になるメリットがある反面収入が不安定になるデメリットがあります。

特に開業して間もない時期は安定して仕事を受注できず、無収入期間が発生してしまうこともあるでしょう。

自宅開業する場合は事務所費用が発生しませんが、日常生活費を稼げなければ生活することはできません。

無収入期間が長引くと焦ってしまい慌てて就職活動を始める羽目に陥ることもあるため、資金計画にはゆとりを持たせておきましょう。

無収入期間は長めに想定しておき、短期間での廃業に繋がらないように注意してください。

行政書士の自宅開業まとめ

行政書士は自宅開業が可能なため、要件をクリアできそうか確認した上で独立開業を検討すると良いでしょう。

自宅開業できれば通勤することなく自分のペースで仕事をこなせるため、ワークライフバランスを実現できるメリットがあります。

開業当初は自宅開業でも全く問題なく仕事に取り組めるため、スペースを過度に気にする必要はありません。

行政書士としての開業に興味がある方は、ぜひこちらの記事を参考にしながら自宅開業を検討してみてください。